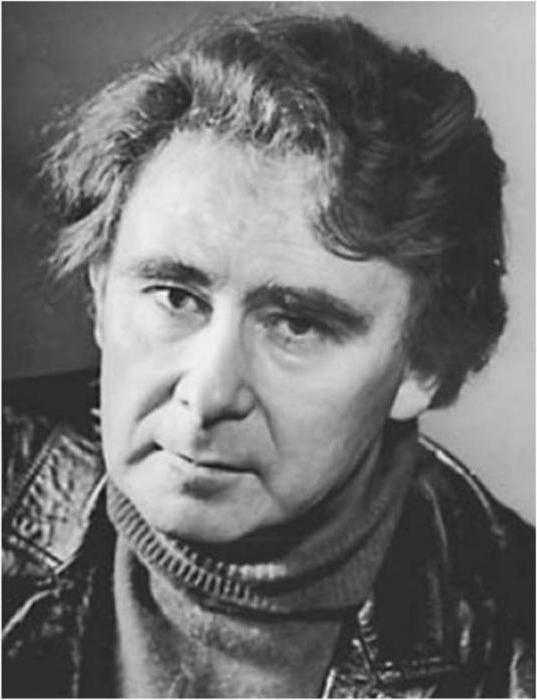

В октябре 1931 года в семье советских учителей в Ленинграде родился замечательный поэт и прозаик Глеб Горбовский. Отец его был выходцем из крестьян, а мать из семьи известной писательницы. Видимо, Глеб Горбовский получил свой талант по наследству. Поэт не очень любил откровенничать о своей жизни, но автобиографию написал остроумную, где за шутливым тоном явно слышится и понимается огромная жизненная ответственность.

Многое было невыносимым уже в детстве. Мальчиком Глеб Горбовский пережил оккупацию вдали от дома, скитался четыре года. Многое перенёс и в юности: проблемы в учебных заведениях, колонию. Но уже в раннем возрасте получалось с головой уходить в стихи. Глеб Горбовский начал их писать в шестнадцать лет, беглецом скрываясь далеко в заповедной глуши. Там, где учительствовал его лишённый прав отец, находясь на поселении. Всё это, наверное, невозможно рассказывать всерьёз бесслёзно, а мужчине, даже и поэту, плакать не пристало.

Потому и прикрыл свои детские переживания в автобиографии уже взрослый и большой поэт Глеб Горбовский. Он сразу предупредил, что обнажаться даже и словесно при людях не намерен. "Самое приличное, – говорит он, – две пуговицы у рубашки расстегнуть, чтобы показать анкетные данные." Несмотря на раздевательскую породу писательскую, он остался верен себе: откровенничал, даже сокровенничал, но без малейших признаков душевной обнажёнки.

Автобиография, которую нам предлагает поэт, читается не просто взахлёб. Читатель переживает каждое описанное событие так, как будто оно происходит с ним в данный момент. И это ещё Глеб Горбовский стихи свои не читал, где в такие простые слова неимоверная глубина чувства упрятана. Поэт не мудрствует лукаво, не переливает из пустого в порожнее честолюбивую казуистику. Он честно и прямо заявляет в своей автобиографии: "Я – плохой."

И тут же объясняет, почему эти два слова явились основанием всего длинного и полного поворотных событий жизнеописания. Поэт Глеб Горбовский не рисуется перед читателем. Он говорит о выстраданном, о заповедном. Плохим он себя считает не потому, что пил-курил, в карты играл, женщин любил, в оккупации был, в исправительную колонию заключался. Хотя, как признаётся поэт, не без этого. Но причина совсем не в том. Она – в недостаточной вере в бога. Разглядеть его отчётливо не получается, а от расплывчатости зыбка под ногами основа бытия.

На самом деле, изучая автобиографию поэта, читатель понимает, что все пути Глеб Яковлевич Горбовский прошёл именно в этом направлении – к Богу. Даже до того, как начал по монастырям ездить и у старенького отца вере в бога учиться. Даже до того, как крещён был. Биография Глеба Горбовского складывалась так же, как у большей части людей, взрослевших в войну.

Родился он около питерского университета, но учиться ему приходилось и в школе-то урывками. А самое лучшее место было для него – именно этот университет. Отец Яков Алексеевич – учитель словесности в школе, мама Галина Ивановна – дочь первой детской писательницы у народа коми Агнии Данщиковой. Но в университете не учился Глеб Горбовский. Детские стихи написаны им и об этом (что особо касается стихов для школьников). В свои пятнадцать лет он успел только два класса школы окончить, и те до войны.

Ему пришлось большую часть детства прожить безотцовщиной, и, несмотря на то что родился в центре славного города, много лет он провёл в странствиях далеко от цивилизации. Отец попал в заключение ещё в ежовщину. На восемь лет. А в июне 1941 года мальчик уехал к тёте, сестре отца, на дачу в Порхов, городок Псковской области. Ему ещё и десяти лет не исполнилось. Мама посадила его в вагон и увидела сына только после пережитой ею блокады.

В оккупации было так тяжело, что об этом поэт Глеб Горбовский в стихах для детей написал только обиняками, намёками, берёг детскую психику. Он быстро отбился от тётушки, а потому пришлось скитаться, батрачить, даже воровать. После освобождения его разыскала мать, которая, к счастью, оказалась жива. Значительно позже всё пережитое ребёнком понемногу начало выливаться в стихи. Но и тут, в стихах для школьников, Глеб Горбовский не допускает ни дутого пафоса, ни выжимания слезы. Как просто написано о беженцах под обстрелами, о ребёнке, который ест с помойки.

Вернувшись в освобождённый Ленинград, будущий поэт не смог удержаться в школе. Видимо, многолетние скитания окончательно нарушили его способность к принятию определённого уклада. Пришлось поступить в ремесленное училище, где тоже прижиться не удалось. Стихи для детей про Петербург Глеб Горбовский написал не тогда. Его отправили в исправительную колонию в город Маркс, на Волгу. В колонии его вольница в школе и училище вспоминались как благо.

Долго он это вытерпеть не смог – удрал. Как это ни странно, получилось успешно. Приехал в Ленинград, где едва снова не попался, но не поймали. Тогда поехал к отцу, который к тому времени своё отсидел. Лесная глушь, махонькая деревенька под Кинешмой со школой на двенадцать учеников во всех четырёх классах, отец – единственный учитель. Тогда и начались стихи, с шестнадцатилетия.

Он понял, что бывает на свете страшнее всего. Это только одно – остаться одному. Стучать в окно. И домой никогда не попадать. Об этом не написать было просто невозможно. Когда, убежав из колонии, чудом добираешься к родному дому, а оказывается, что мама и отчим уже далеко – в Новороссийске живут. И отец неизвестно где. В Ленинград Глеб Горбовский всё-таки вернулся и поступил сразу в восьмой класс школы. Отец подготовил. Но доучиться не получилось, далее были три года армии – стройбат.

Чуть больше тысячи дней. Из них почти триста суток он провёл на гауптвахте. Вот такая тяга к свободе была у поэта. После демобилизации около двух лет проучился в Полиграфическом техникуме, откуда также был отчислен. С учёбой явно не везло. Зато стихи для детей 4 класса Глеб Горбовский написал так, что школьники прониклись огромной любовью к наукам, познали богатство русского языка, заразились любопытством к природе родного края.

Будучи в армии, Глеб Горбовский стихи для детей про осень не писал, это случилось гораздо позже. А писал он там другие стихи и песни, многие из которых впоследствии жёг целыми тетрадями. Но некоторые остались, и, наверное, навсегда. "Сижу на нарах, как король на именинах" – это оттуда. И даже знаменитый "Владимирский централ" рядом с таким высококлассным шансоном явно бледнеет. Вернувшись в Ленинград, поэт занимался в разных литературных объединениях, а работал где придётся.

В литобъединении Горного института он познакомился со своей первой женой (всего их было три, в некоторых источниках упоминается четыре). Она тоже писала стихи, причём многие диссидентской тематики, за что из Горного института была исключена, после чего Глеб Горбовский и уехал с ней на Сахалин в геологическую экспедицию взрывником. Объехал по работе весь Дальний Восток, Якутию, Камчатку. Впечатлений было очень и очень много.

Впервые его стихи опубликовали в 1955 году. Это была районная газета "Сталинская правда" в Волхове. А первая книга – "Поиски тепла" – вышла в 1960-м. По результатам публикаций в 1963-м Глеб Горбовский становится членом Союза писателей СССР. С 1974 года начал писать прозу, и это у него получилось ничуть не хуже, чем стихи.

В 1978 году им было написано опереточное либретто "Гори, гори, моя звезда" (музыка Пожлакова). Оперетта имела большой успех. И всё равно гораздо больше его стихов переходило из рук в руки в списках, а его песни звучали повсюду безымянными. Глеб Горбовский всегда в первую очередь ощущал себя поэтом, вне зависимости от места работы – столяром ли он трудился на рояльной фабрике, слесарем в газовом хозяйстве Ленинграда, взрывником на Сахалине или помощником вулканолога на Камчатке.

Но поэтом его считали диссидентским, к тому же сильно пьющим. Последнее, надо признать, было правдой. Только третья женитьба на время остановила поэта, и он не брал в рот никакого спиртного почти двадцать лет. С началом Перестройки расстроился и снова развязал. Ну и какой же Глеб Горбовский диссидент после этого? Он, написавший огромное множество абсолютно советских стихотворений – чистых, проникновенных, глубоких, любит собственную страну всей своей поэтической душой и болеет каждой её болью. Страна отмечала его творчество тем, что и в самых больших городах, и в самых маленьких сёлах пели его песни, зачастую даже не зная его как автора. Лишь в 1981-м Горбовский получил орден "Знак почёта", а в 1984 году стал лауреатом Государственной премии.

В Перестройку, несмотря на то что он её не просто не приветствовал, но и ужасался происходившим деяниям, поэт был обласкан гораздо больше: ПЕН-клуб, академия российской словесности (академик!). В родном городе уже в пятидесятых годах Глеб Горбовский стал буквально культовым поэтом, оставаясь абсолютно неофициальным. Стихи, которые не публиковались в книгах, передавались из рук в руки переписанными листочками. Песни его пелись буквально в каждом ресторане: "У павильона "Пиво-воды" стоял советский постовой" или ещё более знаменитая: "Я из пивной иду, я никого не жду" ("Фонарики"). Поистине, даже если бы Горбовский сочинил только одну эту песню и более не написал ни строчки, он всё равно стал бы не менее знаменит, чем сейчас.

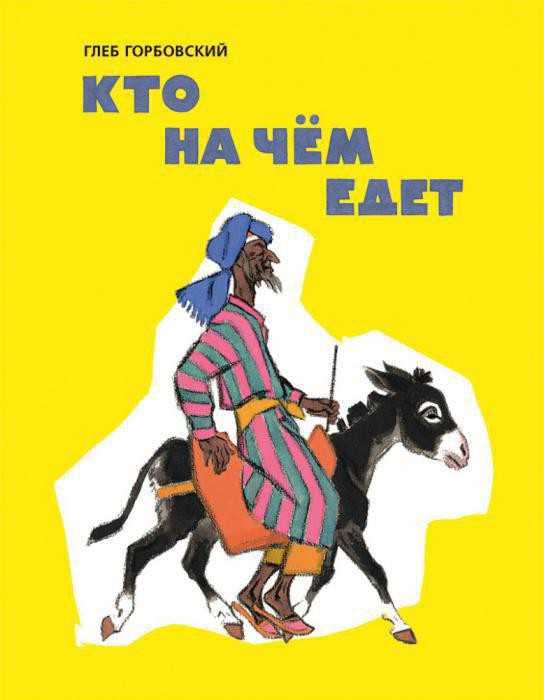

Книги прозы выходили у Горбовского девять раз, в основном это повести: "Вокзал", "Ветка шиповника", "Свирель на ветру" и другие. Последней в 1994-м вышла "Исповедь алкоголика". Книги стихов, начиная с 1964 года, появлялись часто, с перерывами в год-два. В 2000-м году вышла "Распутица". Первые стихи для детей Глеб Горбовский опубликовал в 1965 году, и маленьким ленинградцам книга "Кто на чём едет" очень понравилась. В 1972 году вышла вторая детская книжка стихов "Разные истории". А взрослые зачитывались строфами поэта из книг "Спасибо, земля" (1963) и "Косые сучья" (1966), из прекрасных сборников "Тишина" (1968) и "Новое лето" (1971), трогательной книги "Возвращение в дом" (1974).

Стихи Глеба Горбовского исключительно музыкальны, они сами – музыка, а потому не слишком нуждались в мелодии. Однако композиторов – и самых лучших – вдохновляли они довольно часто. На его стихи писали музыку Пожлаков, Колкер, Морозов, Соловьёв-Седой. На сценах самого высокого уровня овации срывали после исполнения песен на его стихи такие исполнители как Шуфутинский, Дольский, Пахоменко, Толкунова, Захаров, Хиль, Пьеха, Кикабидзе и многие другие. Эти песни знает каждый: "Приходите ко мне ночевать", "Осень", "Папа, подари мне куклу". Список их очень длинен.

В стихах Глеба Горбовского присутствует исключительная музыкальность, и этого поэт достигает самым простым подбором слов и самой точной рифмой. Но под этой простотой скрываются огромные глубины, которые каждое его стихотворение показывает постепенно. Эти простые слова открывают читателю удивительно широкий обзор посредством появляющихся друг за другом ассоциаций. Кажется, поэту необходимы поиски изначальных смыслов, за которыми он заставляет читателя погружаться всё глубже и глубже, раскрывая примету за приметой и явление за явлением.

Он одинок, как всякий настоящий художник, но душа его ищет тепла, и поэт понимает это, но всё же не хочет от читателя утешения. Он накрепко связал в своих строках собственную эпоху и вечность, подробности реальной жизни и стремление в сказку. Глеб Горбовский нашёл не просто новые образы. Он является создателем целой системы образов, системы поистине вселенского масштаба.

Жил Глеб Горбовский всегда затворнически, несмотря на разнообразные знакомства, по большей части богемные. Познавший все прелести жизни в коммунальных квартирах, он умеет абстрагироваться от обстоятельств. Именно так он всегда и писал стихи: комнату на замок, стучать и кричать бесполезно. Сейчас он не здесь, не с нами, его стихи увели. Как и отец, Глеб Яковлевич становится долгожителем, ему в нынешнем октябре исполнилось уже восемьдесят шесть. Он – автор сорока двух книг, лауреат множества конкурсов, Госпремии, Новой Пушкинской премии, и много-много ещё можно перечислять. Однако главное не это.

Главное – ничуть не угасающий интерес к творчеству человека удивительной судьбы и не менее удивительного дара. Впечатлений за одно только детство набрано столько, что можно писать стихи ещё несколько сот лет, ни на один день не останавливая этот процесс. А юность! А армия! А Дальний Восток! И нужно сказать, что Глеб Горбовский всё ещё пишет – постоянно, почти каждый день. К восьмидесятилетию вышло "Избранное" – стихи, созданные после 2000 года. Получилось более двух тысяч стихотворений.

Поэт должен жить на земле, чтобы людям напоминать о главных ценностях. Без него никто не увидит эти частицы истины и капельки красоты, которые только поэтическая душа может извлечь из самого себя и из окружающей жизни. Но главное даже не найти эту красоту, эту истину. Главное – поделиться с остальными людьми, и в этом поэту равных нет. Именно поэзия открывает человеку смысл его существования на земле, который изначально содержит в себе одно только стремление в небеса. Глеб Горбовский – из лучших проводников к красоте и истине.

Неприкаянность с детства, ужасающие события, которые пришлось пережить, для поэта обычно смертельны. Глеба Горбовского тоже могла настигнуть судьба его друга Николая Рубцова или его кумира Сергея Есенина. И то, что всё ещё с нами уникальный, самобытный, проницательный поэт – это чудо чудесное и счастье несказанное. Сколько было их, подранков, окаянных головушек, сирот и полусирот, детдомовцев, колонистов с поэтическими талантами? Рубцов, Шкляревский, Русаков, Устинов – этот ряд имён детей немилосердной эпохи можно продолжать и продолжать.

fb.ru

Глеб Яковлевич Горбовский родился в Ленинграде в 1931 году. Русский поэт, прозаик. Член Союза писателей России, лауреат Государственной премии РФ (1984) и Государственной премии Союзного государства Беларусь–Россия (2011). Член Русского ПЕН-центра (1996).

* * * Сегодня я — не на вине клянусь: вино давно прокисло. Друзей, явившихся ко мне, я угощаю здравым смыслом.

Вот вы, утративший в пути улыбку, зрение, походку, не знаете, куда идти, и принесли в кармане водку.

А вы, читающий взахлеб свои рифмованные звуки, зачем наморщили свой лоб — как бы в смертельный час разлуки?

А ты, бессильная понять, куда попала, — скалишь зубки, желая в сердце боль унять, идешь на некие уступки…

А я, поправ чужую грусть, чужие фокусы — не боли, уйду в себя — и не вернусь… А вы — ищите ветра в поле!

* * * Неприкаянно-причинно на страницы и в кино вылезает матерщина, словно газ, покинув дно.

И как будто — всё в порядке, ибо знают те слова даже малые ребятки, в мир шагнувшие едва.

И как будто всё — как было, только в воздухе страны стало больше смака, пыла, ядовитой белены.

И житуха неплохая: иностранное едим! Просто… не благоухаем, матереем и смердим.

* * * Не на моих устах печать: я говорлив! Но — безопасен. Я предпочел бы помолчать — в лесу как в храме: лес прекрасен…

Сегодня в нем — ни ветерка, ни птицы, взвинченной на ветке. Молитва каждого листка слышна… И вряд ли — безответна.

Не стукнет капелька дождя, не рухнет дерево гнилое… И осень, в кроткий лес входя, как бы молчит пред аналоем…

Лишь паучок связует нить да белка шастает бесшумно. Еще не холодно… И жить все так же хочется безумно!

Юбилейное Лидии Гладкóй

Между бытностью и вечностью не свернувшая с тропы фантастическая женщина героической судьбы! Та тропа — точнее, лезвие — не по коврику вела… Осененная поэзией, сколько ты перемогла! То страда дальневосточная, то ледовая Сибирь… Вот они — судьбы источники и натуры щедрой ширь. Пусть в душе — мотивы зрелые, не окончена страда… Пусть в ней ночи наши белые не померкнут никогда! 28 июня 2014

* * * Гладит вербу ветер вялый, плачет птичка: хочет пить! …Оказалось — жизни мало, чтоб Россию разлюбить.

Эти страшненькие избы, этот заспанный народ, этой речи славянизмы: «тризна», «бездна», «уд», «урод».

Необузданный комарик, новорожденный цветок — тот ударит, этот дарит, а в итоге — жизнь, восторг!

Не москит, а муравьишка, не колибри — воробей… И душевные излишки: хочешь — пой, не хочешь — пей!

* * * Душа ещё не вянет и не спешит на дно — послушно лямку тянет с другими заодно.

Из душной комнатенки, ослушник и должник, уйду блуждать в потемки, приняв за воротник.

Тащусь в ущельях улиц, рассветных жду лучей, чтоб жители проснулись, чтоб не2 был я — ничей.

Ведь сердцевина сути — не в кайфе жить в пути, а в возвращенье к людям: чтоб вновь — в себя уйти.

* * * Здравствуй, Бобик бездомный! Присядь, не скули, ароматной отведай колбаски. Мы с тобой, «кабыздох», — пассажиры Земли, нам жратвы не хватает и ласки.

Мы скользим по орбите — и всяк: и червяк, крокодил или рыжий комарик, — пожует, поклюет — и доволен, чувак, приласкает кишку — и кемарит…

И летит наш ковчег на неведомый брег, и свершают в нем твари делишки… И, выходит, мы с Бобиком — братья навек, да и все остальные — братишки!

* * * Что-то сдвинуло воздух ночной, потеснило его наслоенья, словно кто-то прошел стороной, без эмоций и сердцебиенья…

Было даже не слышно шагов, даже запахов — не осталось… Свежий воздух коснулся висков, а с души испарилась усталость!

И смотрел я ушедшему вслед, и шептал благодарное слово… И пылал, разрастался рассвет, — и хотелось безумствовать снова!

Полено

Ты шел, волнуясь и любя, и вот ты одолел дорогу… И дела нету до тебя ни человечеству, ни Богу.

Ты на крыльце сидишь в росе, в слезах: предательство, измена! И перешагивают все тебя, как мертвое полено.

Полено — якобы мертво: оно лежит, не шелохнется... Но в грешных буднях об него нет-нет да кто-нибудь споткнется!

* * * Фиолетовой фиалки с бугорка — кричащий глаз. Грязный кузов катафалка да пяток озябших нас…

И кресты, кресты да камень, серый камень да кресты. А над нами, дураками, где-то там, в пространстве — Ты!

В небе тусклом и стоячем, кто там сладкий воздух пьет? Пригляделся — птичка плачет, а прислушался — поет!

* * * Давно автобусом не ездил сквозь зной полей и лес густой. В другую местность. В мягком кресле. В машине, буднично-пустой. Почти пустой: меня помимо — три тетки, с виду — «челноки», трещавшие неутомимо, как предзакатные сверчки. …Но вот в лесной глуши, заметьте, вошел в автобус гражданин и… заиграл на инструменте — ненашенском! Кавказа сын. На чем играл — не видно было: играл, от всех отворотясь… Но столько боли, страсти, пыла мой мозг не помнил отродясь! Потом он вылез: за оврагом сошел, исчез… И мнилось мне: он не играл, не пел, а плакал по невозвратной стороне.

Стихи о стихах

Запретная тема — в стихах говорить о стихе. Родимая, где мы? В словесной увязли трухе.

Все зыбко и мглисто, и наши редеют полки. Теснят модернисты прозрачную ясность строки.

Чем фраза игривей, чем гуще звучащая муть, тем меньше в порыве — дыханья! Тем призрачней суть.

Не лица, а ряшки, вот с рожками некто возник… А в нашей упряжке, похоже, сдает коренник.

Хрипят пристяжные… Где, где верстовые столбы? Лишь волки степные глядят из метельной судьбы.

Всё глухо и немо. В смятении стих-чародей… Родимая, где мы? И нет ли из дома вестей?

* * * Шрамы, ссадины на теле, а в глазах… все та же высь! Подойди к моей постели, как к могиле, — и склонись.

Ты склонись, подобно вербе, майской свежестью обдай… Не сгорели крылья, верь мне! Надо мной не причитай.

Ну, а смерть — под зад коленом! Я помят, но я — живой. От меня несет не тленом — зверобоем, трын-травой!

А когда, сгорев в горниле, почернеют мои дни, мне на холмик надмогильный светлой водочки плесни!

magazines.russ.ru

Жизнь

Очнись… Возьми перо-бумагу, взгляни с низин — на небеса и вспомни Бога, что из мрака тебя извлек, открыв глаза. Твои глаза открыл, твой разум, чтоб ты явленной красотой обжегся… но — не вспыхнул сразу, а величал ее святой. Ты посетил мгновенья жизни, что даровал тебе Господь. …На ветке яблоком повисни и упади, утратив плоть.

* * *

Тремя перстами карандаш беру — отнюдь не для молитвы, — и в стих вхожу, как в Эрмитаж, и явь рисую без палитры. А Явь сияет за окном под кистью Бога-живописца. И взгляд мой, замутненный сном, восторгом пенистым искрится!

У нас

Где я в жизни только не был, посещая шар земной, а вчера опять на небо возвернулся… В мир иной. Что я видел на планете, где страдают враг и друг, обалдевшие — как дети, приуставшие от мук? Видел я святых и грешных, однобоких и двойных… Но у нас — в краю кромешном — интересней, чем в иных.

Зимние птицы

На белых деревьях они, как плоды, их гложет крещенский мороз… Ни корочки хлебной, ни капли воды, — лишь медной луны купорос. Вороны, воробышки, искры синиц, алеют в снегу снегири… Терпение наше, терпение птиц — кристаллы и пузыри. Едва подморозит — мы мечем и рвем, холодной бежим новизны. А зимние птицы на древе своем и тверди, и небу — верны!

Звездный танец

Звезда танцевала в немеркнущем небе, горланили зрители “би-и-сс!”, и не было звездного танца нелепей, когда она рухнула вниз… Алмазы надежды, мечты бриллианты сверкают на грязном полу… Кремлевские в сердце бормочут куранты, добро улыбается злу. Не хочется видеть, не можется слушать, к обрыву скользя бытия, теряя — не тело, теряя не душу: всего лишь изжитое “Я”.

Злыдень

За окном — стадион… Он покрыт не травой, а какою-то химией неживой. На зеленом ковре — нынче дождь, завтра снег и каких-то букашек осмысленный бег. Единит их не смех и тем паче не плач, а безмозглый, накачанный воздухом мяч. Наблюдая игру с высоты этажа, я словесного им отсылаю ежа. Пусть пинают не мяч, а колючую тварь, пусть целуется с ней — двухметровый вратарь!

* * *

Свеченье глаз, звучанье рта, смешных ушей — настороженность, ноздрей всеядных — напряженность… Лица конструкция проста. А что под ней? Как — подо льдом? Река Души — неистощима, струящаяся жизни мимо, чтоб стать бессмертною потом. С годами — в трещинах морщин лица тускнеет оболочка: дохнет зима — и нет цветочка. Но для унынья нет причин: звучала речь, работал слух, глаза светились, нюх старался… но главное — не растерялся, превозмогая будни, дух!

* * *

Теперь я знаю, только и всего: страшнее жизни нету ничего. Ее отведав, вдоволь отхлебнув, я улыбнулся, губы не надув. Она в свою вмещает колею рождение мое и смерть мою. То беспощадно грабит, как бандит, то, походя, — любовью угостит. По молодости — насулит чудес, заставит верить в первенство небес. А то нашлет болячек в телеса, отравит золотом и ослепит глаза, а душу сделает капризней… Нет ничего страшнее жизни! Но в каждый из ее священных дней я все азартней думаю о ней!

* * *

На станции Разлука мы встретились с Тобой. В глазах Твоих не скука, а смертной жизни бой! Устало тело… Кожа похожа на паркет. И все ж лицо — не рожа. И я — все тот же шкет. А я — все тот же шибздик, что втрескался в Красу… К Тебе — моей Отчизне — любовь, как крест, несу.

Остановись, мгновенье!

Нет, не когда сходила благодать — любое из отпущенных мгновений остановить! — и долго наблюдать, не убоясь фатальных откровений… Не то мгновение, когда я на войне стоял под вражьим дулом карабина или когда барахтался на дне якутской речки, ухватясь за льдину… Остановить хотел бы я тот миг, когда, блуждая странником по свету, я вдруг непостижимое постиг: что Бог — во вне, но что меня в Нем — нету.

magazines.russ.ru

Глоток надежды. Стихи

Две семёрки

Лидии Гладкой

Две семёрки — не вино. Это возраст — зрелый, трезвый. Но не каждой быть дано в эти годы — яркой, резвой!

Быть разумной, быть не злой, заводной — дано не каждой, да и просто быть живой и, к тому же, — быть отважной.

А тебе, любовь моя, всё доступно… И при этом — быть, возможности тая, непридуманным поэтом!

Смерть

Давным-давно, в лихие годы я был свидетелем войны: казнили немцы патриота моей израненной страны. Петлю набросили на выю и оттолкнули табурет…

…Так я увидел смерть впервые, не в снах, а рядом, тет-а-тет! Потом я видел не однажды чужую смерть, то бишь — ничью, — и осознал, что всяк и каждый приемлет смерть… как мать свою.

Порядок

Ordnung по-немецки — порядок

Я с немцами когда-то рядом не жил — неволю коротал… Для немцев главное — порядок! И я от “орднунга” устал. Сыскав немецкую гранату, я подложил “игрушку” в печь. …Казарма пламенем объята, на снег сподобилась прилечь! Я шустрым был, как все ребята, что подрастали без отца. И за творимый беспорядок вполне мог схлопотать свинца.

Берег

Всего лишь берег над рекой, на нём — сосновая опушка, а над опушкой — свет-покой: золотоглавая церквушка.

К такому берегу пристать — как бы испить глоток надежды, как бы отведать благодать и сострадательную нежность.

К такому берегу прильнуть, — что радость вывернуть наружу… Плоть осенить крестом — и в путь, для светлых дум очистив душу!

Две семёрки

Лидии Гладкой

Две семёрки — не вино. Это возраст — зрелый, трезвый. Но не каждой быть дано в эти годы — яркой, резвой!

Быть разумной, быть не злой, заводной — дано не каждой, да и просто быть живой и, к тому же, — быть отважной.

А тебе, любовь моя, всё доступно… И при этом — быть, возможности тая, непридуманным поэтом!

Смерть

Давным-давно, в лихие годы я был свидетелем войны: казнили немцы патриота моей израненной страны. Петлю набросили на выю и оттолкнули табурет…

…Так я увидел смерть впервые, не в снах, а рядом, тет-а-тет! Потом я видел не однажды чужую смерть, то бишь — ничью, — и осознал, что всяк и каждый приемлет смерть… как мать свою.

Порядок

Ordnung по-немецки — порядок

Я с немцами когда-то рядом не жил — неволю коротал… Для немцев главное — порядок! И я от “орднунга” устал. Сыскав немецкую гранату, я подложил “игрушку” в печь. …Казарма пламенем объята, на снег сподобилась прилечь! Я шустрым был, как все ребята, что подрастали без отца. И за творимый беспорядок вполне мог схлопотать свинца.

Берег

Всего лишь берег над рекой, на нём — сосновая опушка, а над опушкой — свет-покой: золотоглавая церквушка.

К такому берегу пристать — как бы испить глоток надежды, как бы отведать благодать и сострадательную нежность.

К такому берегу прильнуть, — что радость вывернуть наружу… Плоть осенить крестом — и в путь, для светлых дум очистив душу!

rulibs.com

Глеб Горбовский

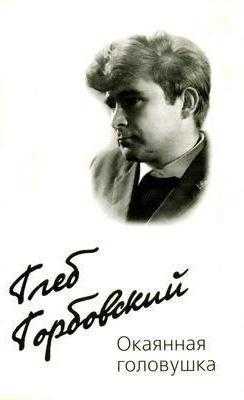

Глеб Яковлевич Горбовский родился в 1931 году. Поэт, прозаик, автор многих книг стихов и прозы, в том числе “Сижу на нарах” (СПб., 1992), “Флейта в бурьяне” (СПб., 1996), “Окаянная головушка” (СПб., 1999), “Распутица” (СПб., 2000). Лауреат Государственной премии РСФСР. Живет в Санкт-Петербурге. Ничей По утрянке, лучше по утрянке — под игру рассветную лучей, не по долгу, но и не по пьянке, на момент я делаюсь — ничей. Не для славы, даже не для корма, не стирая мысли в порошок, — не творю, не выполняю норму: извлекаю из башки стишок. Нет, не как зубастую занозу и не как из раны — нож тупой: как благоухающую розу! ...А шипы? Останутся с тобой.* * * Под осень сплошняком желтеют листья, но есть, которые до срока — мертвецы. Так и меж нас: так только ветер свистнет, — и чаще гении, меж прочих, — не жильцы. Речь не о листьях-людях, речь о сроках, не о тюремных сроках, о судьбе. О равенстве судеб! Не о пороках, не о дарах, отпущенных тебе. А значит, люди, даже перед Богом и перед алчной пастью сатаны, не в чём-то малом, а увы — во многом — неповторимы сплошь и неравны.

Брань На поле брани — брань звучала: не матюгальные слова, а звон секущего металла, — взмахнул! — и где ты, голова? Когда не помогали латы, отваги дерзкая броня, то выручала слов заклятых, слов бронебойных трескотня! Мы все бранимся, кто как может, вплоть до могилы, с детских лет. ...Но стих мой пусть не искорёжит словцо, в котором Бога нет. Фотограф Нет, он — не с фотоаппаратом, не с “лейкой” старенькой в руке, а со своим всеядным взглядом, весь в хлопотах, не налегке. Нет, он — не лица, не предметы — он ищет новь, он ищет ложь, он тянет дым из сигареты и ощущает в сердце дрожь. Церквушка, люди-человеки, над тихой речкой — ивы плеть... Он хочет сущее навеки — не зачеркнуть — запечатлеть! Тишина Вокруг — ни души. Тишины захотел, недотепа? Вот и ешь ее, и дыши тишиной — была бы утроба. Иногда прошуршит авто, иногда — ругнется ворона. Вот и пей тишину. А что? Будешь трезвым до слез, до стона. Днем и ночью забота одна: не напиться и не откушать, а чтоб сгинула тишина и не стали мертвыми уши. Жизни шум Шумят соседи через стенку, шумит полночная гроза, шумит деяний пересменка, шумит вертушка-стрекоза... А днем и вовсе шум несносен, но я к нему давно привык. Тебе приятнее шум сосен, мне — выхлопной машинный крик. Шум — это выхлоп нашей жизни, и пусть он — в уши! — сквозь невроз. Желаньям поперек капризным — шуми, Земля, наш сердцевоз! Крест Носить на шее медный крестик, как бы продляя крестный путь Христа, пропавшего без вести... И не прожечь распятьем грудь? Через Христа мы верим в Бога, а через крест — зовем Христа. И нам Он — вера и подмога от входа в явь и — в навсегда... Но далеко не все в народе, крестясь на лик, вникают в суть: кто носит крестик так — “по моде”. ...А есть и те, что крест — несут… Ода смерти Я видел смерть... Но — не свою. Я разминуться с ней — не мыслю. Но я ей оду сотворю, пока мыслишки не прокисли. Привет, костлявая, я — твой, но дай побыть чуть-чуть на свете, под новогодней вьюги вой дай пробубнить еще куплетик! Присядь, покуда я стою, защелкни челюсти стальные… Тебе я песенку спою про те “фонарики ночные”... Муравейник Не убоясь, откроем карты: мы строим храм для душ и тел. Я — муравей. Нас миллиарды. И копошиться — наш удел. И всяк — чужак и соплеменник — пусть по хвоинке, по зерну неся — возводит муравейник, осуществляя цель одну: построить умными руками Храм бытия, несущий свет, — дабы навеки в этом храме избавить сущее от бед!

magazines.russ.ru