Я вся из красного огня,Вся как осенняя осинка.Зато не скажут про меня:«Вон эта глупая блондинка».

«Когда душа сошла на крик»И локон рыжий свился змейкой,Купила тёмный я парикИ прикрепила лентой клейкой.

Пусть моя рыжая косаРыжее рыжего фужера,Теперь не бросят мне в глаза,Что я как рыжая пантера.

А мне к лицу мой рыжий цвет !Цвет моих прядей от загара.Сказал однажды мне сосед,Что я виновница пожара.

Он в этом пламени горитИ от жары любовью пышет.«Люблю Ваш цвет», мне говорит,«Люблю безумно женщин рыжих».

И я снимаю свой парик,Сомненья напрочь отчекрыжив.Хотите, женщины пари,Что год грядущий - время рыжих?

Весенние приметы Галина Пунтусова

Перед зеркалом я встал, Сам себя я не узнал! На лице - весны приметы Апельсинового цвета,

Нос и щёки все в веснушках, Золотистых конопушках! Раз, два, три, четыре, пять... Сколько их? Устал считать!

Рыжий

Галина Сергеевна Томашевская

У меня был друг один,Рыжий, словно апельсин!У него веснушки -Рыжие подружки,На щеках и на носуСолнца лучики пасут…И реснички - все сестрички!Рыжие, лохматые…Говорят, все рыжиеНа друзей богатые!

Рыжая страна

Евгений Хаванский Закатный луч лизал волну,Неспешно яхта проплывала...Попал я в рыжую странуИ в ней чудес познал немало.Плясали рыжики в глазахПрекрасной рыжей незнакомки,Купалось солнце в волосахУ чудодейственной девчонки,И незаметно я тонулВ купели глаз ее безвольно...Попал я в рыжую странуИ полюбил ее невольно!

У Рыжих жизнь течет иначе

Злата Литвинова У Рыжих жизнь течет иначе…Намного проще, интересней -Они эмоции не прячут -Поскольку это бесполезно.От алых щек не лечит пудра,А ложь от жизненных напастей…У Рыжих (или златокудрых?)В глазах на всех хватает счастья.А все обиды рикошетом…Вот это знатная ловушка!Они хотят делиться светомИ сыплют в мир свои веснушки…Что получается в итоге?Как все другие ни пригожи,Но Рыжих больше любят Боги...Они на солнышко похожи…

Рыжая! С веснушками! Ирина Зуенкова

Девушка по улице весело шагала.У неё в наушниках музыка играла.

- Рыжая! С веснушками!-крикнули ей вслед.- Ну и что ж, что рыжая,мне всего пять лет!

- Девушки о возрасте, знай, не говорят! Ей твердили мальчики, все-все-все подряд.

- Рыжая! С веснушками! -доносилось вслед.- Ну и что ж, что рыжая,ну, а мне - пять лет!

Помогало солнце ей поскорей расти,рыжими веснушками лет до десяти.

- Рыжая! С веснушками!Скажешь что их нет?- С солнышком подружки мы ! -слышалось в ответ.

Подросли мальчишки, улыбались в след:"Вон идёт Веснушка, крАше её - нет!

- Погоди, Веснушка!Не молчи в ответ.Передай, подружка,Солнышку привет!

Рыжик

Лара Кочубеева Дразнит "рыжиком" меня,Во дворе вся ребятня!Мне конечно так обидноИ за них немного стыдно:

Ведь от носа до макушкиУ меня с весны - веснушки...Мама говорит любя:- "Любит солнышко тебя!"

Я не знаю, как мне быть?-Не хотят со мной дружить.И поэтому опять -Я иду с котом гулять.

У меня ведь рыжий кот -Он меня всегда поймёт!

Стишочки для дочки

Лариса Есина Позвольте представиться - девочка-лето,Лучами любви своих близких согрета.пылает причесочка рыжим пожаром -Зовет меня Солнышком мама недаром!

Мальчишки Лика Разумова Пусть я рыжий и в веснушках.Пусть торчат немного ушки.Выпал зуб один вверху…Ну и что? Я новый жду!

Пусть зелёнка на коленке.Пусть упрямый я, как стенка.И синяк горит под глазом…Ну и что? Ведь не зараза!

Пусть шнурки не развязал.Пусть ботинки разбросал.Часто пальчик мой в носу…Ну и что? Я клад ищу!

Пусть я выпачкал рубашку.Пусть дразнил сестру Наташку.Или друга шлёпнул книжкой…Ну и что? Ведь я - мальчишка!

Я - проказник, я - болтушка,Непоседа и вертушка.Всё горит, друзья, на мне…Ну и что? Такие все!

Рыжий стишок

Людмила Васильевна Кириллова

Рыжая девчонка в город наш пришла,Рыжие листочки детям принесла,Рыжие косички, рыженький платок,Рыженькая чёлка, рыжий завиток.

Рыжие сапожки, рыжие банты,Много рыжей краски, рыжей красоты.Рыжие веснушки на носу горят,Рыжим настроеньем радует ребят!

Век такой цвести! Людмила Глебова

Девушка - Календула!В конопушках лоб.А над ними медныеВолосы. ВзахлёбРассмеялись кольцамиРыжих завитков.Ослепили солнцамиВзрослых мужиков.И они таращатся:Взгляд не отвести.Экая красавица,Век такой цвести!Радовать пригожестью,Глаз ли синевой,Да заветной схожестьюС осенью самой.Приносить желанное,Созывать, да зватьСчастье несказанное,Чтобы отдавать...

Рыженькая девочка

Людмила Гульева

Рыженькая девочка Села на скамеечку,Ножками болтает,Нас не замечает.

Рыжие реснички,Рыжие косички,На лице девчушкиСияют конопушки.

Чёлка тоже золотая,Точно щёточка густая.Глазки, что смородинки,Да ещё есть родинка.

И на солнце морщит нос,Платьице под цвет волос,Сумочка такого цвета,На скамейке сидит лето.

Рядом собачонка,Похожа на девчонку.Рыженькая, золотая,Непослушная такая!

Все рыжие задорные И вечно непокорные,Солнышко их бережёт,И привет лучами шлёт,

Отдохнули, посиделиИ вспорхнули, полетели,Вертится девчонка,Разлетелась чёлка.

Расплелись косички,Испугались птички.Маятником хвостик,Делает всем мостик.

Солнце улыбается,Для рыженькой старается.

Не сомневайся Мария Синичка

Зачем же, милая девчонкаВсё пудришь личико и носик?Тебя об этом каждый спросит.Ты же красива как иконка.

Ах, вдруг осыпали веснушки,Так это солнышка приветик.Их носят взрослые и дети.Тебя так красят конопушки.

Ты лучше чаще улыбайся,А пудру отложи в сторонкуИ мальчики тебе в догонку,Скосят глаза, не сомневайся.

Родня

Наталия Смирнова 3

Я и пёсик - мы родня:Рыжий он и рыжий я!Он не будет мне служить,Просто с ним хочу дружить!

Рыжие души Наталья Леви

Кто красит души в рыжий цвет?Боксёр, бродяга и поэт,Артист, художник, музыкант,И трагик, и комедиант,Брюнет, блондин, шатен, седойБыть могут с рыжею душой...Их чувства - солнечного цвета,Эмоций шквал огнём горит,В них влюблено безумно лето,И Космос весь благоволит.Им звёзды шлют с небес приветы,Их носит ветер на руках,И открывает все секретыБезумный мир в безумных снах.Душою рыжий не приемлетОбман, интриги, зависть, лесть,Он распознать всегда сумеет,Кто вы на самом деле есть...Где красят души в рыжий цвет?Как на вопрос найти ответ?Возможно, Кто-То в небесах,Убрав корыстность, злость и страх,Смешав надежду и мечту,Рисует эту красоту...

Рыжий, рыжий, конопатый... Наталья Тата Зубарева

“Рыжий, рыжий, конопатый,Убил дедушку лопатой!” -Слышу я с утра до ночи,Мне обидно это очень!

Но сказал мне как-то деда:Не расстраивайся, внук,Присмотрись-ка ты получше,Cколько рыжего вокруг!

И добавил, хитро щурясь:Это я сейчас седой,А когда-то был я рыжимС ярко-рыжей бородой!

Присмотрелся я и вижу:Мир наполовину рыжий!Рыжий веник и палас,У глазуньи - рыжий глаз,

В рыжий цвет забор покрашен,На заборе - рыжий кот,А в аквариуме нашемРыбка рыжая живёт!

На прилавках апельсины -Будто рыжие мячи,И у солнца в небе синем -Ярко-рыжие лучи!

Рыже-рыжая рябина,Шторки рыжие в окне,А у новенькой девчонкиРыжий ранец на спине!

А когда девчонка этаПредложила мне дружить,Оказалось, настроеньеТоже рыжим может быть!

РыжаяНелли Вахрушева

Запуталось солнце в твоих волосах, тончайшие тонкие струны,Пришла в мир людей из эльфийских лесов, с оттенком слегка изумрудным,И огненно-рыжей копны завиток, волной ярких красок играет,Красавица юная, нежный цветок, от солнца тепла набирает.

Веснушки рассыпались, вздёрнутый нос, с глазами зелёными, прерий,Ты будто бы фея из сказочных грёз, во власти чужих суеверий,НО ведьмою, рыжей тебя назовут, приходиться локоны прятать,И бестией рыжей. Зачем люди лгут? От этого хочется плакать.

Пометило солнышко, ты не как все, а медный оттенок в подарок, Есть что-то от ведьмачки в этой красе, в наследство досталось, недаром,В преданье, чей след затерялся во мгле, ведуньи, знахарки, колдуньи,Когда-то скитались они по земле, на шабаш, летя в полнолуние.

Совсем одиноки во мрачных лесах, людей от всех хворей спасали,Зелёные их с изумрудом глаза, с оттенком такой же печали.Удачу приносишь ты как талисман, и есть в тебе дар исцеления,И сила с годами придёт колдовства, уйдут отголоски сомнения.

Про рыжих

Нина Сиволапова

Я родИлась рыжей-рыжей.Плету рыжую косу.А ещё - я часто вижуМного рыжиков в лесу.

Хороши они в сметане!Их полезных свойств не счесть!Говорю «спасибо» маме -Вкусно - можно «ум отъесть»!

В парке осенью я вижу,Что деревья, как огонь!Вот, листочек рыжий-рыжийПрилетел ко мне в ладонь.

Вот рыжеют на рябинках,Украшая их наряд,Гроздья, словно витаминки,Птиц на лакомство маня.

Кричит ночью кот на крыше,Нарушая людям сон.Если котик этот рыжий -Говорят, к богатству он.

Рыжий конь по полю скачет.Маков цвет горит огнём.Рыжий - это просто значит,Золотого много в нём!

В мире рыжего немало!Рыжим - очень классно быть!Если б рыжих вдруг не стало -Было б очень скучно жить!

Рыжая девчонка

Татьяна Аверина

Рыжая девчонка, почему печальна?Влажные ресницы… То следы от слёз?Трудности какие? Приоткрой мне тайну!... Точками веснушек весь усыпан нос?

Это несерьёзно, если в том причина.Всем давно известно - то от солнца знак.Ты его подружка - светлая дивчина,Ведь с тобою рядом исчезает мрак.

Парни не подходят? Глупые, робеют,Что своим сияньем обожжёшь ты их.Правда! И не думай, что тебя жалею.Он тебя отыщет - солнечный жених!

Вытри же слезинки, улыбнись радушно,И не смей в печали слёзы проливать.В этом сложном мире что для счастья нужно?Быть самой собою и не унывать!

РыжийТатьяна Гурова 2

Плачет Вова возле школы,Потому что дразнят Вову.Рыжим, рыжим, конопатым,Дразнят в школе все ребята.

Солнце вышло из-за тучки,Протянуло к Вове лучик,По щеке легко скользнулоИ слезу с неё смахнуло.Говорит: - Не плач, малыш,Вытри нос и улыбнись.Посмотри, всех выше я,А ведь тоже рыжее!Отвечай, гордясь собой:- Я, как солнце, золотой!

Подарки от солнышка Тётушка Ау

Солнце в марте жжёт и жарит,Всем вокруг подарки дарит!До чего его подаркиХороши - круглы и ярки!Я сегодня на носуГордо в школу их несу!

veravverav.blogspot.com

Скажи мне сразу после снегопадаСкажи мне сразу после снегопада —мы живы или нас похоронили?Нет, помолчи, мне только слов не надони на земле, ни в небе, ни в могиле.Мне дал Господь не розовое море,не силы, чтоб с врагами поквитаться —возможность плакать от чужого горя,любя, чужому счастью улыбаться....В снежки играют мокрые солдаты —они одни, одни на целом свете...Как снег чисты, как ангелы — крылаты,ни в чём не виноваты, словно дети.1996ЭлегияЗимой под синими облакамив санях идиотских дышу в ладони,бормоча известное: «Эх вы, сани!А кони, кони!».Эх, за десять баксов к дому милой —ну ты и придурок, скажет киса.Будет ей что вспомнить над могилойеё Бориса.Слева и справа — грустным планомшестнадцатиэтажки. «А ну, парень,погоняй лошадок!» — «А куда намспешить, барин?»1998

* * *

Фотограф старый был носат и прав,Когда сказал: «К чему цветное?Вопервых, чёрнобелое дешевле,А вовторых, — он помолчал, — черноВкруг ваших глаз. Вы бледен, как декабрь...».1994, декабрь

* * *

Сын, подойди к отцу.Милый, пока ты зряч.Ближе склонись к лицу.Сын, никогда не плачь.Бойся собственных слёз,Как боятся собак.Пьян ты или тверёз,Свет в окне или мрак.Старым стал твой отец,Сядь рядом со мной.Видишь этот рубец —Он оставлен слезой.1994, сентябрь

Музе

Напялим чёрный фраки тросточку возьмём —постукивая так,по городу пойдём.Где нищие, жлобьё,безумцы и рвачи —сокровище моё,стучи, стучи, стучи.Стучи, моя тоска,стучи, моя печаль,у сердца, у висказа всё, чего мне жаль.За всех, кто умиралв удушливой глуши,за всех, кто не отдалза эту жизнь души.Среди фуфаек, роби всяческих спецухстучи сильнее, чтобокреп великий слух....Заглянем на базари в ресторан зайдём —сжирайте свой навар,мы дар свой не сожрём.Мы будем битый часслоняться взадвперёд....И бабочка у насна горле оживёт...1996, март

Приветствие

Фонарный столб, приветствую тебя.Для позднего прохожего ты кстати.Я обопрусь плечом. Скажи, с какойПорыПути нам освещают слёзы?Мне только девятнадцать, а ужеЯ точно знаю, где и как погибну —Сначала все покинут, а потомПродам все книги. Дальше будет холод,Который я не вынесу.Старик,В твоих железных веках блещут слёзыСтеклянные. Так освети мне путьДо дома — пусть он вовсе не тернистый —Я пьян сегодня.1993, октябрь

В пустом трамвае

Ночью поздней, в трамвае пустом —Новогодний игрушечный сор.У красавицы с траурным ртомКакто ангельски холоден взор.Пьяный друг мне шепнёт: «ЧеловекЕё бросил? Ну что ж? Ничего —Через миг, через час, через векИ она позабудет его».Я, проснувшись, скажу: «Может бытьМуж на кофточку денег не дал...».А потом не смогу позабыть,Вспомнив нежную девупечаль.Как, под эти морщинки у губПодставляя несчастье своё,Я — наружно и ветрен и груб —И люблю и жалею её.1995, январь

* * *

Ни денег, ни вина...Г. Адамович— Пойдёмте, друг, вдоль улицы пустой,где фонари висят, как мандарины,и снег лежит, январский снег простой,и навсегда закрыты магазины.Рекламный блеск, витрины, трубы, рвы.— Так грустно, друг, так жутко, так буквально.А вы? Чего от жизни ждёте вы?— Печаль, мой друг, прекрасное — печально.Всё так, и мы идём вдоль чёрных стен.— Скажите мне, что будет завтра с нами?И безобразный вечный манекенглядит нам вслед красивыми глазами.Что знает он? Что этот мир жесток?Что страшен? Что мертвы в витринах розы?— Что счастье есть, но вам его, мой бог,холодные — увы — затмили слёзы.1995, январь

* * *

«В белом поле был пепельный бал...» —вслух читал, у гостей напиваясь,перед сном как молитву шептал,а теперь и не вспомнить, признаюсь.Над великой рекой постою,где алеет закат, догорая.Вы вошли слишком просто в моюжизнь — играючи и умирая.Навязали свои дневники,письма, комплексы, ветви сирени.За моею спиной у рекивы толпитесь, печальные тени.Уходи’те, вы слышите гул —вроде грохота, грома, раската.Может быть, и меня полоснултонким лезвием лучик заката.Не один ещё юный кретинвам доверит грошовое горе.Вот и всё, я побуду один,Александр, Иннокентий, Георгий.1997

Вдоль канала

Когда идёшь вдоль чёрного каналакуда угодно, мнится: жизни мало,чтоб до конца печального дойти.Твой город спит. Ни с кем не по пути.Так тихо спит, что кажется, возможнолюбое счастье. Надо осторожношагать, чтоб никого не разбудить.О, господи, как спящих не простить!Как хочется на эти вот ступенисесть и уснуть, обняв свои колени.Как страшно думать в нежный этот час:какая боль ещё разбудит нас...1996, июнь

* * *

...Здесь до войны был женский монастырьи кладбище с прекрасными крестами.Потом был парк, а нынче тут — пустырьпод бледноголубыми небесами.И я всегда, когда гуляю здесь,воображаю с некой страшной силой:в осеннем парке, летнем ли, бог весть,монахиню над чёрною могилой.И думаю: о жалкие умы,предметы не страшатся разрушенья —вернее, всё, что разрушаем мы,в иное переходит измеренье.И мне не страшно предавать словамто чувство, что до горечи знакомо.И я одной ногой гуляю там,гуляя здесь, и знаешь, там я дома.1996, март

* * *

Утро, и город мой спит.Счастья и гордости полон,нищий на свалке стоит —глаз не отводит, глядитна пустячок, что нашёл он.Эдак посмотрит и так —старый и жалкий до боли.Милый какойто пустяк.Странный какойто пустяк. Баночка, скляночка, что ли.Жаль ему баночки, жаль.Что ж ей на свалке пылиться.Это ведь тоже детальжизни — ах, скляночки жаль —может, на что и сгодится.Что если вот через мигнаши исчезнут могилы,божий разгладится лик?Значит, пристроил, старик?Гдето приладил, мой милый...1996

Костёр

Внезапный ветр огромную странуСдул с карты, словно скатерть — на пол.

Огромный город летом — что костёр,Огонь, в котором — пёстрая одеждаИ солнце. Нищие сидятНа тротуарах в чёрных одеяньях.И выглядят как угли. У девчушкиНа голове алеет бант — онаЕщё немножко тлеет.Я ищуВ пустом кармане чтото — может, деньгиДля нищих, может, справку в небеса,Где сказано, что я не поджигатель....А для пожарника я просто слаб.1993, ноябрь

Трамвайный романс

В стране гуманных контролёровя жил — печальный безбилетник.И никого не покидая,стихи Ива’нова любил.Любил пусто’ты коридоров,зимой ходил в ботинках летних.В аду искал приметы раяи, веря, крестик не носил.Я ездил на втором и пятом,скажи — на первом и последнем,глядел на траурных красоток,выдумывая имена.Когда меня ругали матом —какимнибудь нахалом вредным,я был до омерзенья кроток,и думал — благо, не война.И стоя над большой рекоюв прожилках дёгтя и мазута,я видел только небо в звёздахи, вероятно, умирал.Со лба стирая пот рукою,я век укладывал в минуту.Родной страны вдыхая воздух,стыдясь, я чувствовал — украл.1995, июль

* * *

Ангинный, бледный полдень на Урале.На проводах — унылые вороны,Как ноты, не по ним ли там игралиМарш — во дворе напротив — похоронный?Так мрачно шли, и маялись, и жили.Но мне приснилось, будто все усталиОт волокиты грустной — как чужие— Скорей бы, — подходили, целовали.В автобус гроб февральский погрузили,Ладошки к окнам — тёплые — прижали.Хотя б немножко вы поголосили,Зачем — скажите мне — вы так устали?Но вдруг, когда землёю человечьейОбрызгали колёса — чёрной кровью:— О, Боже, ты не дал мне жизни вечной,Дай сердце — описать её с любовью.1995 г.

* * *

Мотивы, знакомые с детства,про алое пламя зари,про гибель, про цели и средства,про Родину, чёрт побери.Опять выползают на сушу,маячат в трамвайном окне.Спаси мою бедную душуи память оставь обо мне.Чтоб жили по вечному правувсе те, кто для жизни рождён,вали меня навзничь в канаву,омой моё сердце дождём.Так зелено и бестолково,но так хорошо, твою мать,как будто последнее словомне сволочи дали сказать.1998

* * *

Спит моё детство, положило ручку,ах, да под щёчку.А я ищу фломастер, авторучку —поставить точкупод повестью, романом и поэмойили сонетом.Зачем твой сон не стал моею темой?Там за рассветомидёт рассвет. И бабочки летают,Они летают,и ни хрена они не понимают,что умирают.Возможно, впрочем, ты уже допетрил,лизнув губоютравинку — с ними музыка и ветер.А смерть — с тобою.Тогда твой сон трагически окрашентаким предметом:ты навсегда бессилен, но бесстрашен.С сачком при этом.1998

Фотография с моря

Так поля у шляпы свисали, словноэто были уши — печальный слоник,на трубе играя, глядел на волны.И садились чайки на крайний столик.Эти просто пили, а те — кричали.И, встречая осень, гудел кораблик...Он играл на чёрном, как смерть, причале —выдувал луну, как воздушный шарик.И казалось — было такое чувство, —он уйдёт оттуда — исчезнет море,пароходик, чайки. Так станет грустно.И прольёшь не пиво, мой друг, а горе.Потому и лез и совал купюры —чтоб играл, покуда сердца горели:«Для того придурка, для этой дуры,для меня, мой нежный, на самом деле».1995, ноябрь

* * *

Играл скрипач в осеннем сквере, я тихо слушал и стоял.Я был один — по крайней мере, я никого не замечал.Я плакал, и дрожали руки, с пространством переплетены.И пусть я знал, что лгали звуки, но я боялся тишины.И пусть я был в том состояньи, в котором смерти ждёт больной,но в страшном этом ожиданьи я разговаривал с собой.Я был вполне подобен богу, я всё на свете понимал.Скрипач закончил понемногу, я тихо слушал и стоял.Стоял и видел чьи-то лица и слышал говорок чужой.Так жизни свежая страница открылась вся передо мной....Мир станет чистым, будет новым, подобным сердцу твоему,лишь подчеркни молчанье словом и музыкою — тишину...1995, ноябрь

Петербургским корешамДождь в Нижнем Тагиле.Лучше лежать в могиле.Лучше б меня убилидядя в рыжем плащес дядею в серой робе.Лучше гнить в гробе.Места добру-злобетам нет вообще.Жил-был школьник.Типа чести невольник.Сочинил дольник:я вас любил.И пошло-поехало.А куда приехало?Никуда не приехало.Дождь. Нижний Тагил.От порога до богапусто и одиноко.Не шумит дорога.Не горят фонари.Ребром встала монета.Моя песенка спета.Не вышло из меня поэта,чёрт побери!1998

* * *

За проявленье вашей воливам суждено держать ответ.Ба, ты всё та же, лес да поле!Так начинается банкет,и засыпает ваша совесть.Честь? Это что ещё за новость!Вы не из тех полукалек,живущих в длительном подполье.О, вы нормальный человек.Вы слишком любите застолье.Смеётесь, входите в азарт.Петров, — орёте, — первый бард.И обнимаетесь с Петровым.И Пушкин, сидя на коне,глядит милягой чернобровым,таким простым домашним ге...Стоп, фотография для прессы!Аллея Керн. Я очень пьян.Шарахаются поэтессы —Нателлы, Стеллы и Агнессы.Две трети пушкинских полянозарены вечерним светом.Типичный негр из МГУчитает «Памятник». На этом,пожалуй, завершить могурассказ ни капли не печальный.Но пусть печален будет он:я видел свет первоначальный,был этим светом ослеплён.Его я предал. Бей, покудаещё умею слышать боль,или верни мне веру в чудо,из всех контор меня уволь.1998

Путешествие

Изрядная река вплыла в окно вагона.Щекою прислонясь к вагонному окну,я думал, как ко мне фортуна благосклонна:и заплачу’ за всех, и некий дар верну.Приехали. Поддав, сонеты прочитали,сплошную похабель оставив на потом.На пароходе в ночь отчалить полагали,но пригласили нас в какой-то важный дом.Там были девочки: Маруся, Роза, Рая.Им тридцать с гаком, все филологи оне.И чёрная река от края и до краяна фоне голубом в распахнутом окне.Читали наизусть Виталия Кальпиди.И Дозморов Олег мне говорил: «Борис,тут водка и икра, Кальпиди так Кальпиди.Увы, порочный вкус. Смотри, не матерись».Да я не матерюсь. Белеют пароходына фоне голубом в распахнутом окне.Олег, я ошалел от водки и свободы,и истина твоя уже открылась мне.За тридцать, ну и что. Кальпиди так Кальпиди.Отменно жить: икра и водка. Только нет,не дай тебе Господь загнуться в сей квартире,где чтут подобный слог и всем за тридцать лет.Под утро я проснусь и сквозь рваньё тумана,тоску и тошноту, увижу за окном:изрядная река, её названье — Кама.Белеет пароход на фоне голубом.1998

* * *

Учил меня, учил, как сочинятьстихи, сначала было интересно,потом наскучило, а он опять:да ты дикарь, да ты пришёл из леса,да ты, туда-сюда, спустился с гор.Я рассердился: кончен разговор,в речах твоих оттенок нарциссизмамерещится мне с некоторых пор.Как хорошо, когда ты одинок,от скуки сочинить десяток строк.Как много может лёгкий матерок!...А он не матерился — из снобизма.1997

* * *

Авраам, Исаак, Иаков, Иосифочень серьёзно относились к жизни:никогда не улыбались,не рассказывали анекдотов,отдавали жён фараонам,подставляли братьев,сыновей своих предавали...В этом смысле порядочнее древние греки,говорящие нам с улыбкой:Бог во имя человека,а не человек во имя Бога.1996

* * *

Через парк по ночам я один возвращался домой.О если б всё описать, что доро’гой случалось со мной —скольких спас я девиц, распугал похотливых шакалов.Сколько раз меня били подонки, ломали менты —вырывался от них, матерился, ломился в кусты.И от злости дрожал. И жена меня не узнавала вэтом виде. Ругалась, смеялась, но всё же, заметь,соглашалась со мною, пока не усну, посидеть.Я, как бог, засыпал, и мне снились поля золотые.Вот в сандалиях с лирой иду, собираю цветы... Ивдруг встречается мне Аполлон, поэтический бог:«Хорошо сочиняешь, да выглядишь дурно, сынок».1996

* * *

Я музу юную, бывало,встречал в подлунной стороне.Она на дудочке играла,я слушал, стоя в стороне.Но вдруг милашку окружали,как я, такие же юнцы.И, грянув хором, заглушалимотив прелестный, подлецы.И думал я: небесный боже,узрей сие, помилуй мя,ведь мне с тобой дарован тожеосколок твоего огня,

дай поорать!1998

* * *

Музыка жила во мне,Никогда не умолкала,Но особенно во снеЭта музыка играла.Словно маленький скрипач,Скрипача того навроде,Что играет, неудач-Ник, в подземном переходе.В переходе я иду —Руки в брюки, кепка в клетку —И бросаю на ходуЭтой музыке монетку.Эта музыка в душеЗаиграла много позже —До неё была ужеМузыка, играла тоже.Словно спившийся трубачПохоронного набора,Что шагает мимо прач-Чечной, гаража, забора.На гараж, молокосос,Я залез, сижу, свалитьсяНе боюсь, в футболке «КРОСС»,Привезённой из столицы.

Автомобиль

В ночи, в чужом автомобиле,почти бессмертен и крылат,в каком-то допотопном стилесижу, откинувшись назад.С надменной лёгкостью водительпередвигает свой рычаг.И желтоватый проявителькусками оживляет мрак.Встаёт вселенная из мрака —мир, что построен и забыт.Мелькнёт какой-нибудь бродягаи снова в вечность улетит.Почти летя, скользя по краюв невразумительную даль,я вспоминаю, вспоминаю,и мне становится так жаль.Я вспоминаю чьи-то лица,всё, что легко умел забыть,над чем не выпало склониться,кого не вышло полюбить.И я жалею, я жалею,что раньше видел только дым,что не сумею, не сумеювернуться новым и другим.В ночи, в чужом автомобилея понимаю навсегда,что, может, только те и были,в кого не верил никогда.А что? Им тоже неизвестно,куда шофёр меня завёз.Когда-нибудь заглянут в безднуглазами, светлыми от слёз.1996

* * *

Осколок света на востоке.Дорога пройдена на треть.Не убивай меня в дороге,позволь мне дома умереть.Не высылай за мной по шпалам,горящим розовым огнём,дегенерата с самопалом,неврастеничку с лезвиём.Не поселяй в мои плацкартынацмена с города Курган,что упадает рылом в нарды,освиневая от ста грамм. —Да будет дождь, да будет холод,не будет золота в горсти,дай мне войти в такой-то город,такой-то улицей пройти.Чуть постоять, втянуть ноздрямипод фонарём гнилую тьму.Потом помойками, дворами —дорога к дому моему.И перед тем, как рухну в ноги,заплачу, припаду к груди,что пса какого, на порогеприхлопни или пощади.1998, д. Сартасы

* * *

Июньский вечер. На балконеуснуть, взглянув на небеса.На бесконечно синем фонегорит заката полоса.А там — за этой полосою,что к полуночи догорит —угадываемая мноюмузы’ка некая звучит.Гляжу туда и понимаю,в какой надёжной пустотеоднажды буду и узнаю:где проиграл, сфальшивил где.1998

* * *

С трудом закончив вуз технический,В НИИ каком-нибудь служить.Мелькать в печати перьодической,Но никому не говорить.Зимою, вечерами мглистымиПить анальгин, шипя «говно».Но исхудав, перед дантистамиНарисоваться всё равно.А по весне, когда акацииГурьбою станут расцветать,От аллергической реакцииЧихать, сморкаться, и чихать.В подъезде, как инстинкт советует,Пнуть кошку в ожиревший зад.Смолчав и сплюнув где не следует,Заматериться невпопад.И только раз — случайно, походя —Открыто поглядев вперед,Услышать, как в груди шарахнуласьДуша, которая умрёт.1998

* * *

Долго мы вместе учились в средней школе,Но разошлись наши интересы потом.Иногда они всё же сходятся на алкоголе —Старомодно, не спорю. Разбужен твоим звонком,Выхожу из подъезда — наматывать милиПо ночному городу, вдруг да откроется нам,Словно герою какой-то картины Феллини,Свалка ли, стройка за мрачным забором... А тамСтранная девочка — сколько лукавства во взоре!Сразу же станет вольготно и страшно душе.Что же, садись в свой иностранный «феррари».Ты паникуешь, а я её видел уже.1998

* * *

Алексею ПуринуВоро’тишься с очередной свистопляски,заснёшь, а проснёшься: обидно до слёз.Григорьева Фетушка в крытой коляскепьянющего в сиську по Питеру вёз.Знакомые и незнакомые лицадвоятся, троятся в твоей голове.Одеться, спуститься и опохмелитьсябодяжною водкой в ближайшем кафе.А-ну, за Григорьева за Аполлона.В башке басана прочитай наизусть.Не будет трагедии, крика и стона,да будет отныне веселье и грусть.Ах, строчка чужая как в заднице шило.Ах, строчка чужая иглою в душе.Одно удручает, уже это былои кончилось очень херово уже.1998

* * *

В номере гостиничном, скрипучем,грешный лоб ладонью подперев,прочитай стихи о самом лучшем,всех на свете бардов перепев.Чтобы молодящиеся Гали,позабыв ежеминутный хлам,горнишные за стеной рыдали,растирали краску по щекам.О России, о любви, о чести,и долой — в чужие города.Если жизнь всего лишь форма лести,больше хамства: водки, господа!Чтоб она трещала и ломалась,и прощалась с ней душа жива.В небесах музы’ка сочиняласьвечная — на смертные слова.1997

Петербургским друзьям

Мне цыганка нагадала гибель в городе чужом.От чего — не рассказала, но спасибо и на том.Не столь чётко, но, конечно, я в виду её имелс той поры, как быть поэтом автономным захотел,Афанасия оставил, Аполлона прочитал —то «Флоренции», но лучше я «Венгерке» подражал.Басаната, басаната. Но пора за каждый звукрасплатиться, так-то, друг, и — горька твоя расплата.Гей, кромешным ацетоном отдающий суррогат.За судьбу плати с процентом, да не жмоться, так-то брат.А, «Цыганская венгерка»? Ну-ка, сбацай наизусть.Вот, ребяты демократы, вся любовь моя и грусть.Закурить, опохмелившись, поглядеть на облака,что летят над головою из далёка-далека,в граде Екатеринбурге, с гордо поднятой главойза туманом различая бездну смерти роковой.1998

* * *

Бог положительно выдаст, верней — продаст.Свинья безусловно съест. Остальное сказки.Врубившийся в это, стареющий педерастсочиняет любовную лирику для отмазки.Фигурируют женщины в лирике той.Откровенные сцены автор строго нормирует.Фигурирует так называемый всемирный запой.Совесть, честь фигурируют.Но Бог не дурак, он по-своему весельчак:кому в глаз кистенём, кому сапогом промеж лопаток,кому арматурой по репе. А этому так:обпулять его проволочками из рогаток!1998

* * *

Я был учеником восьмого класса —с товарищами, на газон присев,мы выпили. Магнитофон валялсяв кустарнике, пел Вилли Токарев.Про голых баб, про жуликов, про что быни пел, его любил и одобрялдостойный слушатель. Он пел про небоскрёбы,когда я отшатнулся и сблевал.Быть, быть как все — желанье Пастернака —моей душой, которая чистабыла, владело полностью, однакомне боком вышла чистая мечта.Смотри, они жалеют и смеются.Не дрейфь, будь важен и нетороплив.Всё повторится — други не вернутся,но возвратится песенка, мотив.А — смысл не тот, не те слова, вернее,не та любовь, разлука и печаль.В пустом подъезде сядь на батарею,согрей ладони — им тебя не жаль.Ты выкарабкался, сам научилсятому-сему, плюс подошёл к вещамособенным, ушёл и возвратился,и никогда не плачешь по ночам.1998

* * *

...Кто тебе приснился? Ёжик!Ну-ка, ну-ка расскажи.Редко в сны заходят всё же кнам приятели ежи.Чаще нам с тобою снятсядорогие мертвецы,безнадёжные страдальцы,палачи и подлецы.Но скажи, на что нам это,кроме страха и седин:просыпаемся от бреда,в кухнях пьём валокордин.Ёжик — это милость рая,говорю тебе всерьёз,к жаркой ручке припадаяи растроганный до слёз.1997

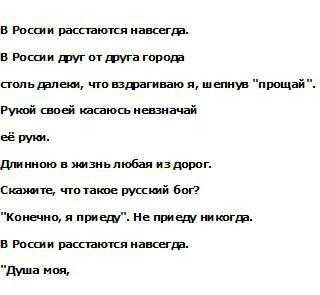

* * *

В России расстаются навсегда.В России друг от друга городастоль далеки,что вздрагиваю я, шепнув «прощай».Рукой своей касаюсь невзначайеё руки.

Длинною в жизнь любая из дорог.Скажите, что такое русский бог?«Конечно, яприеду». Не приеду никогда.В России расстаются навсегда.«Душа моя,

приеду». Через сотни лет вернусь.Какая малость, милость, что за грусть —мы насовсемпрощаемся. «Дай капельку сотру».Да, не приеду. Видимо, умрускорее, чем.

В России расстаются навсегда.Ещё один подкинь кусочек льдав холодный стих....И поезда уходят под откос,...И самолёты, долетев до звёзд,сгорают в них.1996, апрель

* * *

И.Ты помнишь тот старый фонтан,забытый в осеннем саду?Молочный, как известь, тумани розы на чёрном пруду?Как мраморный тот истукангрустил, что тонули цветы?И щёки в извилинках ранот вечной, от горькой воды?Так мило, как будто во сне,я нынче тебе улыбнусь.Да будет на алой волнепронзительней глаз моих грусть.Когда ж мой настанет конец,и стану я бледен как мел,ты вспомни про чёрный рубец —я плакал, я жил, я жалел.1995, январь

* * *

Не признавайтесь в любви никогда,чувства свои выдавая, не рвите,«нет» ожидая в ответ или «да», —самые тонкие, тайные нити;ты улыбнёшься, и я улыбнусь,я улыбнулся, и ты улыбнулась,счастье нелепое, светлая грусть:я не люблю я люблю не люблю вас1996

* * *

Я никогда не напишу О том, как я люблю Россию...Роман ТягуновКак некий — скажем — гойевский уродКрасавице в любви признаться, ротЗакрыв рукой, не может, только потЛоб леденит, до дрожи рук и ногЯ это чувство выразить не мог,Ведь был тогда с тобою рядом Бог.Теперь, припав к мертвеющей траве,Ладонь прижав к лохматой голове,О страшном нашем думаю родстве.И говорю: люблю тебя, да-да,До самых слёз, и нет уже стыда,Что некрасив, ведь ты идёшь туда,Где боль и мрак, где илистое дно,Где взор с осадком, словно то вино...Иль я иду, а впрочем — всё одно.1995, март

* * *

Век на исходе. Скоро календарьсойдёт на ноль, как счётчик у таксиста.Забегаешь по комнате так быстро,как будто ты ещё не очень стар.Остановись, отпразднуем сей день.Пусть будет лень,и грязь, и воздух спёртый.Накроем стол. И пригласим всех мёртвых.Век много душ унёс. Пусть будут простопустые стулья. Сядь и не грусти.Налей вина, и думай, что онипод стол упали, не дождавшись тоста.1993

* * *

Много видел. Не много жил,Где искусством почти не пахло.Мало знал. Тяжело любил.Больше боли боялся бессилья и страха.Моё тело висит, словно плащ на гвозде,на взгляде, который прикован к звезде.И она не мала. Далека.Я далёк от людей. Я стою у окнаи ищу в себе силыне сдаваться и ждать.И в округе до чёрта камней. Хватит, чтобы кидать.Или строить могилы.1993

ЗавещаниеВ.С.Договоримся так: когда умру,Ты крест поставишь над моей могилой.Пусть внешне будет он как все кресты,Но мы, дружище, будем знать с тобою,Что это — просто роспись. Как в бумагеБезграмотный свой оставляет след,Хочу я крест оставить в этом мире.Хочу я крест оставить. Не в ладах Я был с грамматикою жизни.Прочёл судьбу, но ничего не понял,К одним ударам только и привык,К ударам, от которых словно зубы,Выпадывают буквы изо рта.И пахнут кровью.1993, ноябрь

* * *

...Ветром ли кепку собьёт с головы, и,охнув, за ней наклоняюсь устало.Мёртвые листья, мои золотые,полная кепка — как этого мало.Я повторю тебе жизнь без запинки,не упущу и бездарной недели.Вот из дождя, как на том фотоснимке,мой силуэт проступил еле-еле....Вот и боюсь каждой осенью, милый,только отправятся за море птицы,только запахнет землёй и могилой,что не успею с тобою проститься.1995, сентябрь

* * *

Благодарю за всё. За тишину.За свет звезды, что спорит с темнотою.Благодарю за сына, за жену.За музыку блатную за стеною.За то благодарю, что скверный гость,я всё-таки довольно сносно встречен —и для плаща в прихожей вбили гвоздь,и целый мир взвалили мне на плечи.Благодарю за детские стихи.Не за вниманье вовсе, за терпенье.За осень. За ненастье. За грехи.За неземное это сожаленье.За бога и за ангелов его.За то, что сердце верит, разум знает.Благодарю за то, что ничегоподобного на свете не бывает.За всё, за всё. За то, что не могу,чужое горе помня, жить красиво.Я перед жизнью в тягостном долгу,и только смерть щедра и молчалива.За всё, за всё. За мутную зарю.За хлеб. За соль. Тепло родного крова.За то, что я вас всех благодарю,за то, что вы не слышите ни слова.1996, март

Типа песня

Вот колечко моё, донашивай, после сыну отдашь, сынок,А про трещинку не расспрашивай по рубину наискосок:В общежитии жили азеры, торговали туда-сюда,Здоровенные как бульдозеры — ты один не ходи туда.Ну а если тебя обидели, ты компанию собери, как без курева ввытрезвителе люди голые ждут зари. Жди возмездия, жди возмездия и нерыпайся сгоряча.Так серебряная поэзия ждёт рубинового луча.Мы гурьбою пошли по краешку тротуара — должок вернуть, я колечкокровавым камешком вниз забыл перевернуть.Ты колечко кровавым камешком вниз забудешь перевернуть, шапку на’лоб надвинуть, варежки скинуть с ручек не позабудь.

Публикация Бориса Петровича Рыжего и Ирины КнязевойЕкатеринбург

masterrussian.net

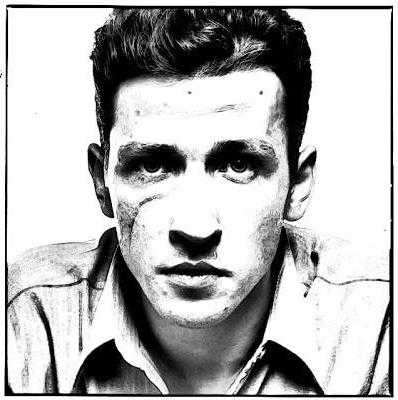

Безвременно ушедший российский поэт Борис Борисович Рыжий в одном из своих философских стихотворений завещал именно эти строки в качества эпиграфа ко всему своему творчеству.

Поэтому вряд ли стоит начинать рассказ о его жизни и творчестве иначе.

Два этих таких разных русских поэта в чем-то подобны. Первый – поэт XIX века Михаил Юрьевич Лермонтов. Блестяще образованный, смелый. После смерти Пушкина самый талантливый русский поэт своего времени. Непонятый, непризнанный при жизни. Скандалист и фаталист, экстрасенсорно одаренный. Его жизнь пресеклась в 27 лет. Роковая дуэль с Мартыновым более походила на самоубийство: поэт намеренно дерзил, насмехался, издевался над офицером, прекрасно зная, что тот не промахнется.

Второй - Борис Рыжий. Стихи его по достоинству оценили не только в России, но и в Европе. Борис закончил жизнь самоубийством за три месяца до исполнения 27 лет. По мнению многих критиков, он - самый талантливый русский поэт 90-х годов прошлого века. От истории его ухода из жизни веет мистикой.

Бориса отличала феноменальная образованность. Он мощно продолжил традицию талантливых поэтов второй половины XX века: Давида Самойлова, Бориса Слуцкого, Александра Кушнера. Ему удалось вернуть в современную ему поэзию утраченную музыкальность. Его творчество заметно и сейчас: здравствующие современные поэты (имеются в виду Полина Барскова, Максим Амелин, Всеволод Зельченко) так и не смогли превзойти планку творчества, заданную им.

Смерть поэта оказалась для окружающих неожиданной, ошеломляющей: тело повисло на балконной двери его квартиры в родном Екатеринбурге, а рядом лежала посмертная записка. Ее текст завершался словами: "Я всех любил. Без дураков."

Вернемся к сравнительному анализу личностей Лермонтова и Рыжего. Что между двумя упомянутыми поэтами общего? Отвечая на этот вопрос, следует ознакомиться с отзывами почитателей поэзии Бориса Рыжего. Несомненно, оба они являются образованнейшими интеллигентами своего времени, бунтарями и фаталистами. Их мировоззрение в чем-то подобно, имеет родственные черты:

Кто он, искуситель своей судьбы, поэт Борис Рыжий? Биография его так коротка, но богата.

Он появился на свет 8 сентября 1974 года в семье ученого-геофизика в режимном городке Челябинск-40. Через шесть лет семья переехала для проживания в Свердловск.

Как так получилось, что нежданный-негаданный мощный талант аномально проявился в провинциальном парне не из творческой среды? Про это, пожалуй, ведомо лишь Богу. Борис, живущий дворовой жизнью, умеющий за себя постоять, жадно впитывающий понятия свердловского блатного мира, в то же время отличался уникальной лингвистической образованностью, поразительной начитанностью, грамотностью. Его отличала недюжинная интуиция в осознании и оценке литературного процесса.

Как такое разное могло сочетаться в одном человеке? Все-таки творческое начало было в нем, безусловно, первичным, а блатной стиль – наносным. Возможно, так выразился протест профессорского сына против современного ему, пребывающего в глубоком кризисе, общества. В 1991 году он поступил в горный институт, а в 1987 году – Уральскую горную академию, в 2000 году – аспирантуру. Про этот период своей жизни Борис Рыжий напишет:

В 14 лет Борис написал свои первые стихи, и в этом же возрасте победил на первенстве Свердловска по боксу. Это сочетание музыкальности поэзии и жесткого мужского спорта побудили поэта сразу же, со своего литературного старта писать неординарно, пронзительно и с надрывом. В дальнейшем его талант получил развитие во время обучения в Уральском горном институте , под влиянием наставника (поэта и замечательного человека) Юрия Лобанцева. Уже в ту пору проявился его стиль: напряженный, но наполненный мелодикой.

Хронологию вех его недолгого творчества отражают лишь несколько дат:

В 2000 году в известной серии поэтических изданий «Автограф» вышел единственный прижизненный сборник стихов поэта.

Примечательно, что в его творчестве начисто отсутствовал обычный для стихотворцев период становления, «пробы пера». Борис Рыжий вошел в искусство талантливо и звучно сразу же. Чувствуя это, он непримиримо относился к известному лукавству литературного мира. Ведь его поэзия по определению не подлежала опошлению общепринятым в СМИ (и не только) клише «молодой автор».

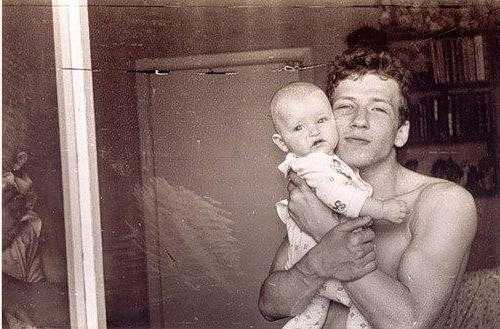

На первом курсе института женился поэт Борис Рыжий. Жена Ирина через два года родила ему сына Антона. Несмотря на общительный нрав и периодические «возлияния с друзьями» (этого требовал свердловский неписанный уличный кодекс чести), поэт был однолюбом. Впрочем, как вы понимаете (дело житейское), семейная жизнь его была не без ссор.

В «семейности» Бориса Рыжего просматривается тот самый случай любви цельного, настоящего, не фальшивящего ни в чем человека, о чем так душевно спел британец Боб Марли песню: «One love, one hart». Борис влюбился еще в школе и с тех пор его чувство не остывало в нем никогда, часто он посвящал своей супруге поразительные своей нежностью стихи.

Человек талантливый – талантлив во всем. Борис Рыжий написал 18 научных работ по структуре земной коры Урала и ее сейсмичности, Работал на должности младшего научного сотрудника Уральского отделения РАН, участвовал в экспедициях. Параллельно этому вел рубрику в литературном журнале.

Как-то причудливо в нем переродились гены отца – доктора геолого-минералогических наук, преломились так, что Борис стал ощущать тонкую, трогающую душу поэзию там, где другой человек узрит лишь разрушившееся здание с индустриальным названием прошлого века "вторчермет".

Поэт предоставляет возможность своим читателям ощутить этот некомфортный, серый, зияющий окнами обшарпанных домов перестроечный Свердловск, с такой художественно совершенной силой, с которой Андрей Тарковский в фильме «Сталкер» показывает аномальную зону.

Ему был решительно чужд всякий снобизм. Он признавал лишь тех поэтов из литературной тусовки, чьим стихам в резонанс вторило его сердце, и не ошибался. Даже свои первые литературные награды он отправлялся получать, лишь увидев в жюри тех, которых уважал за творчество.

Борис (в литературе ли, в жизни ли) всегда оставался самим собой. Он творил высокую поэзию, вплетая в нее типичные слова, которыми повседневно разговаривали простые дворовые ребята, приблатненные и нет. Сам поэт активно перенимал, смакуя, неформальные манеры земляков, имеющих криминальный опыт. Случайно ли он поступал таким образом: насыщая звучные рифмованные строки блатными и дворовыми словами?

Для поиска ответа обратимся к идее, высказанной Виктором Пелевиным в романе «Поколение П». Известнейший российский писатель утверждал, что в настоящее время слышимые нами через СМИ и в быту слова избыточны, размыты и пусты, а по-настоящему ценностным, сакральным остается лишь блатной язык. Ведь именно в нем слово имеет вес и за него можно поплатиться жизнью.

Для Бориса, фаталиста и идеалиста, именно Слово было альфой и омегой жизни. Для Рыжего, поэта, не бросающегося словами, настоящими рыцарями являлись не деятели СМИ, и даже не современная ему молодежь («поколение П»), а старые воры-законники (с некоторыми из них он был знаком лично), знающие цену чести и готовые ее платить.

При необходимости отстоять свое реноме в родном городе Борис Борисович Рыжий, не задумываясь, лез в драку. «Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки». Впрочем, в творчестве его ожидали такие же напряженные, но более интеллигентные поединки.

Несомненно, он пользовался жаргонизмами, как оружием, в незримом неравном поединке таланта-интеллигента с литературной мраморностью, изначальной мертвотностью, поэтическим графомантством и снобизмом. Так, не отрекаясь от живого жаргонного городского языка подворотен, он отдавал дань памяти своим свердловским товарищам, безвременно ушедшим от наркотиков и неустроенности. Впрочем, воображаемый хулиган Борис Рыжий, по мнению ближайших друзей, реально оставался ранимым и тонкокожим «книжным» молодым человеком.

Относительно него вполне справедливыми были слова Владимира Семеновича Высоцкого: «Словно капельки пота из пор, из-под кожи сочилась душа».

Он терпеть не мог лжепророков в своем Отечестве, но разоблачал их интеллигентно, деликатно, в своей фирменной творческой манере. И вдумчивый читатель видел, что живущий старым багажом, стареющий кумир уж давно перестал быть «лучом света». Борис Рыжий по-ребячьи озорно напоминает им, иронично названным «стареющими мальчиками», что талант – это не раздутый СМИ интерес к человеку, переставшему слышать пульс эпохи, это Дар свыше:

Непонятый в суете смутного времени, непризнанный при жизни. Борис Рыжий черпал отрицательную энергетику декаданса в нравах и традициях уральского общества, подверженного провинциальному кризису.

Одним из постоянных мотивов в творчестве Бориса Рыжего есть мотив неминуемой и скорой смерти. Заметим, что эта творческая тенденция первично характерна для свердловской тусовки. Соответственно, и наш поэт, романтизирующий Екатеринбург и вбирающий его образ всеми фибрами своей души, без размышлений опрометчиво перенял и этот витающий псевдоромантический дух.

Действительно, мотив смерти в духовной жизни Свердловска в 90-е годы был особенно ощутимым. Его значительно активизировали смерти Янки Дягилевой и Александра Башлачева. В чем же он выражался? В ущербной, сумрачной и готической позе творческой молодежи: автор, утративший способность к творчеству, должен покончить с собой. Эта роковая логическая ошибка, исключающая возможность самоанализа и выхода на новый уровень творчества, погубила многих талантливейших людей.

Итак, он решился… Сам ли, или же и тут есть место для мистики? Кому он адресовал эти свои стихи:

К кому может христианин обращаться столь сокровенно? Только лишь к своему, даному Богом, ангелу-хранителю? И это Борис делает по своей воле! Что чувствовал, переживал поэт конца XX столетия, призывающий взамен своего Защитника небесного «ангела смерти». Сомнений нет: поэт призывает к себе смерть!

Является ли это плодом «недомыслия», наивно-метафизическим заблуждением, присущим зеленой молодости? Ведь именно так пытаются представить себя не творческие личности, дерзающие придать себе вес и значительность жалкими суждениями, совершенно далекими от истинной природы таланта.

Как хочется в ответ на эти потуги людей, полагающих, что в состоянии дать объяснение всему, заставить этих персонажей все-таки замолчать. На ум приходят слова еще одного талантливого человека: «Как вам не стыдно, уберите лапы!» Поскольку, прежде всего, поэтом является Борис Рыжий, и обычная логика здесь бессильна.

Его безвременная смерть, произошедшая 7 мая 2001 года, привела в оцепенение родных и друзей. Они недоумевали: судя по надрывному, влюбленному, искреннему отношению к жизни, имел все шансы жить долго и счастливо поэт Борис Рыжий. Почему повесился он? Вряд ли объяснение этому может быть по-мещански логичным, ведь Борис был демиургом созданного собой образа аномального Екатеринбурга!

Пытаясь отыскать причину столь раннего ухода, обратимся к образам братьев Стругацких из романа «Пикник у дороги».

Для Сталкера-Бориса по большому счету существует два столпа, определяющие его жизнь: аномальный Екатеринбург (аналогом которого в романе Стругацких является Зона) и поэзия, рожденная собственной душой. Поэт Борис Рыжий позиционирует себя с образом демиурга «своего Екатеринбурга», сказочного, уникального. Почему же он решается столь дорогой ценой создать одну из таинственных историй своего города?

Эта жуткая екатеринбургская легенда начинается с того, что сведловские друзья-поэты Борис Рыжий и Роман Тягунов летом 2000 года дали объявление об организации поэтического конкурса литературной премии «Мрамор» со странной темой: «О вечности». В списке жюри конкурса значились Роман Тягунов, Борис Рыжий, Олег Дозморов и Дмитрий Рябоконь.

Ребята были в восторге. Сама организация литературного действа была насыщена черным юмором, ведь спонсором творчества выступила погребальная фирма! Победители поэтического соревнования награждались мраморной книгой с выгравированными строками своего стиха. Однако организаторам не суждено было осуществить идею конкурса.

В канун 2001 года, 30 декабря из окна выпал и разбился насмерть поэт Роман Тягунов. За ним в мир иной 7 мая 2001 года последовал поэт Борис Рыжий. Накануне ухода из жизни Романа Борис поссорился с ним, а после его похорон стал испытывать кромешную депрессию. Перед смертью он позвонил своему лучшему другу Олегу Дозморову и два часа пообщался с ним.

Потрясенный случившимся, Олег, похоронив самого близкого друга, вскоре, к своему ужасу, сам начал ощущать необъяснимый «зов вечности». Решив разорвать смертельную цепь (см. список жюри конкурса), он уехал из Екатеринбурга в Москву. Вскоре Дозморов скажет в одном из своих интервью о том, какой дорогой ценой был создан этот смертельный литературный миф Екатеринбурга.

С другой стороны, тяжело жить человеку творящему, когда любящая твое творчество публика постоянно оказывает мягкий, но безжалостный прессинг, требуя новых и новых талантливых вещей. Попытки людей творчества в этой ситуации раскачать, усилить свою энергетику алкоголем, наркотиками неполноценны, временны и приводят лишь к абсолютному личному кризису. Ведь, как известно, единственный путь творчества – это полет вдохновения с пером в руке над листком бумаги.

Борис - не тот человек, который может до старости счастливо и бездарно жить, паразитируя на своих когда-то написанных талантливых стихах! Отсюда и очевидный кризис: нужно меняться самому, но как? Поэт себе этого не представляет!

Однако есть и старинный верный «вариант Б» выхода на более высокий уровень признания, правда, чрезмерно дорогой ценой. Следовал ли этому порочному алгоритму Борис Рыжий? Причина смерти его окутана тайной. К сожалению, ранний уход гениальных людей давно уже стал печальной тенденцией, их список общеизвестен. Как видно из истории, протест поэтов против окружающих их банальности, безразличия и пошлости происходит в двух вариантах: либо через скандал, либо путем самоубийства.

Поэт при жизни ощущает, предвидит свою посмертную славу в Старом Свете. («Приобретут всеевропейский лоск слова трансазиатского поэта»). И он прав, ведь выраженная в его рифмах любовь к родному городу, к его людям, по-человечески страдающим от серости и безысходности окружающего, заливающим раны, нанесенные безразличием, водкой и от этого раскрывающим свою душу, неожиданно оказывающуюся прекрасной, не может не тронуть сердца простых людей.

Книги Бориса Рыжего уже после смерти изданы в России, Германии, Британии, Италии, а несколько его стихов, переведенных на голландский язык, стали хитовыми песнями группы "Де Кифт". Странное дело: настоящая популярность приходит к русским поэтам лишь после смерти, не об этом ли пели Владимир Высоцкий и Игорь Тальков? Борис Рыжий это прочувствовал по-своему и выразил в пронзительных строчках:

Парадоксально, но все более популярным становится в России после своей смерти поэт Борис Рыжий. Стихи его трогают душу читателей своей пронзительностью. Погибший в возрасте Лермонтова, он является Героем своего времени, неповторимо и неувядаемо стихотворно сумевший передать атмосферу 90-х. Поэт самобытный, неповторимый, он известен и за пределами России. Его читают в переводе англичане, немцы, голландцы, итальянцы. Он был также хорошим другом, верным мужем, любящим отцом.

До боли непонятен и трагичен уход поэта. Ведь он по своей природе был предельно интеллигентен и дисциплинирован. Борис был рожден для долгого, плодотворного творчества. Об этом красноречиво говорят следующие его строки:

По мнению серьезных исследователей его творчества, причиной самоубийства поэта Бориса Рыжего стало безапелляционное приятие им инфернальных фантазий уральской тусовки. Поэт, питаемый энергетикой Екатеринбурга, к сожалению, неоднократно и излишне романтизировал тему ухода из мира. А как говорят театралы, ружье, висящее в декорациях на сцене, обязательно выстрелит.

www.syl.ru

Борис Рыжий (1974 — 2001)

Поэт живет — физически и метафизически, т.е. ментально, психически и духовно, — пока он способен петь, говорить или бормотать. Мандельштамовское “губ шевеленье” — это определение непосредственного процесса сочинительства, усилия, направленного на то, чтобы познакомить слова и уговорить их, убормотать, убаюкать “шумом времени” и пространства, которые незамедлительно под воздействием чудовищной и чудотворной силы смыслового сжатия будут поглощены и словом, и строкой — и дойдут в них до светящейся, нестерпимо горячей точки — до кровяного шарика звука, морфемы, слова, предложения и текста.

Такое усилие стихотворчества сродни пастернаковскому “усилью воскрешенья”, когда язык под влиянием Бог знает чего (может быть, Дара Божьего) вдруг соглашается на работу — свою работу своей энергией — с поэтом: и теперь уже не разобрать, что и кто суть орудие, кто и что суть материал языка… “Минута — и стихи свободно потекут” — готов магический столбец графических знаков, чтобы броситься в глаза читателю и быть озвученным, но голосом чужим.

В XIX веке такое состояние прозывалось вдохновением. Однако секунды, минуты и часы трансформации стихотворцем языковой энергии в поэтическую случаются нечасто, они не могут продолжаться, длиться бесконечно. И поэт, привыкший к жизни, наполненной высоким семантическим напряжением, пропадает в паузах, в пробелах. Он, конечно, может, как Пушкин, заниматься журналом или, как Некрасов, играть в карты, или, как Бродский, читать лекции по истории русской литературы иностранцам. Но если поэт неспособен переключиться на другое, более легкое времяпрепровождение, то он истребляет себя.

Самоистребление — это необходимое, если не обязательное, звено в нерасторжимой цепи так называемого творческого, абсолютно индивидуального процесса, который представляет собой не примитивное двухшаговое движение от замысла к реализации, а который складывается, если укрупнить представление о поэтическом текстотворчестве, из таких сложнейших явлений, как Дар ╝ Реализация ╝ Востребованность, где стрелки от одного к другому выполняют свою прямую функцию и, естественно, вполне по Г.Гейне, проходят сквозь сердце поэта: Дар — Самоистребление — Реализация — Самоистребление — Востребованность — и опять Самоистребление…

Поэтическое существование Бориса Рыжего определяется не количеством прожитых лет, а количеством и качеством языковой и поэтической энергии в его стихотворениях, многие из которых, надеюсь, aere perennius, долговечнее меди и другой материи, не осененной ритмом, рифмой и строкой.

Истинная поэзия всегда трагична. Поэтому номинация “трагический поэт” — тавтологична и бессмысленна. Поэт и есть сама трагедия. Трагедия как синтез губительных для словесника антиномий “человек и общество”, “быт и бытие”, “язык и речь”, “музыка и безмолвие”, “звук и слух”, “свет и тень” и многие другие:

Музыкальной неразберихой било фраера по ушам. Эта музыка стала тихой, тихой-тихой та-ра-ра-рам…

Борис Рыжий, как истинный, а точнее — истый, поэт, постоянно сомневался в подлинности если не своего таланта, то того стихотворного результата, который публиковался, скажем, в Москве, в журнале “Знамя”, или здесь, в “Урале”, и который продолжал его мучить до конца дней.

Проблема поэтической подлинности неразрешима, и именно поэтому стихотворцы постоянно увязают в ней, живут в ней — в вечном ужасе и счастье процесса поэтического выражения неизъяснимого. Выход один — в звуке, в интонации, которые звучат в тебе и вне тебя и которые почти неуловимы несмотря на то, что они являются тобой, они — это ты сам, ничтожный, гениальный и смертный.

Мы с тобою погибнем вместе, я держусь за простой мотив… —

Стихи по-настоящему начинают жить только после смерти их создателя. Социальность литературы обусловливает наличие достаточного внимания к текстам и отсутствие какого бы то ни было внимания к текстотворцу: поэта любят не за стихи, а в стихах — такова чудовищная справедливость общества.

Борис Рыжий знал, сколько он должен жить, потому что поэт знает всё. Всеведенье поэта — явление уникальное, но существовавшее и существующее всегда и повсеместно.

Поэзия Бориса Рыжего начинает жить самостоятельно, она имеет на это право, потому что является частью русского языка и культуры, потому что

…скрипочка злая-злая на плече нарыдалась всласть. Это частная жизнь простая с вечной музыкой обнялась.

Ю. Казарин

* * *

О чем молчат седые камни? Зачем к молчанию глуха земля? Их тяжесть так близка мне. А что касается стиха — в стихе всего важней молчанье, — верны ли рифмы, не верны. Что слово? Только ожиданье красноречивой тишины. Стих отличается от прозы не только тем, что сир и мал. Я утром ранним с камня слезы ладонью теплой вытирал.

СВИДАНЬЕ ГЕКТОРА С АНДРОМАХОЙ

1.

Был воздух так чист: до молекул, до розовых пчел, до синих жучков, до зеленых стрекоз водорода... Обычное время обычного теплого года. Так долго тебя я искал — и так скоро нашел у Скейских ворот, чтоб за Скейские выйти ворота.

2.

При встрече с тобой смерть-уродка стыдится себя. Младенца возьму — и мои безоружны ладони на фоне заката, восхода, на солнечном фоне. Но миг — и помчишься, любезного друга стыдя, — где все перемешано: боги, и люди, и кони.

3.

Стучит твое сердце, и это единственный звук, что с морем поспорит, шумящим покорно и властно. И жизнь хороша, и, по-моему, смерть не напрасна. Здесь, в Греции, все. даже то, что ужасно, мой друг, пропитано древней любовью, а значит — прекрасно.

* * *

... Вчерашний дождь тебя откинул от спекшихся в тумане окон, седых волос закинув гриву за ржавый гребень горизонта... Мне остается только волос твой разыскав, зажать в ладони и заглянуть в глазницы окон, услышав чей-то черствый голос: “Все оказалось много проще, воспринимай как божий дар вчерашний дождь, швырнувший клочья твоих небес на тротуар”.

* * *

Так кончается день на краю окна. Так приходит сон, и рифмуешь наспех “ночь” и “прочь”. Так стоит на столе бокал. Так смеется небо однозубой пастью.

Так лежат на столе два пустых листа, будто ангел-хранитель в связи с сезоном сбросил крылья (листы), что твой лось — рога, и ушел в ночи, потоптав газоны.

Так пускают корни в тебя дожди, и толчешь “судьба”, как капусту в ступе, кулаком в груди. Так кончают жить. Так пылится тень, словно абрис трупа.

Так глядишь на мир через жабры век: как сложна хиромантия троп, дорог. Бог жизнь подарил тебе, но затем, чтобы ты умереть не колеблясь мог.

ЭЛЕГИЯ ЭЛЕ

Как-то школьной осенью печальной, от которой шел мороз по коже, наши взгляды встретились случайно — ты была на ангела похожа. Комсомольские бурлили массы, в гаражах курили пионеры. Мы в одном должны учиться классе, собрались на встречу в школьном сквере.

В белой блузке,с личиком ребенка, слушала ты речи педагога. Никого не слушал, думал только: милый ангел, что в тебе земного. Миг спустя, любуясь башмаками, мог ли ведать, что смотрел моими школьными и синими глазами Бог — в твои небесно-голубые.

Знал ли — не пройдет четыре года, я приеду с практики на лето, позвонит мне кто-нибудь — всего-то больше нет тебя, и все на этом. Подойти к окну. И что увижу? Только то, что мир не изменился от Москвы — как в песенке — и ближе. Все живут. Никто не застрелился.

И победно небеса застыли. По стене сползти на пол бетонный, чтоб он вбил навеки в сей затылок память, ударяя монотонно. Ты была на ангела похожа, как ты умерла на самом деле. Эля! — восклицаю я. — О Боже! В потолок смотрю и плачу, Эля.

1994, октябрь

7 ноября

…До боли снежное и хрупкое сегодня утро, сердце чуткое насторожилось, ловит звуки.

Бело пространство заоконное — мальчишкой я врывался в оное в надетом наспех полушубке.

В побитом молью синем шарфике я надувал цветные шарики. …Звучали лозунги и речи…

Где песни ваши, флаги красные, вы сами, пьяные, прекрасные, меня берущие на плечи?

***

Ходил-бродил по свалке нищий и штуки-дрюки собирал — разрыл клюкою пепелище, чужие крылья отыскал. Теперь лети. Лети, бедняга. Лети, не бойся ничего. Там, негодяй, дурак, бродяга, ты будешь ангелом Его. Но оправданье было веским, он прошептал в ответ: “Заметь, мне на земле проститься не с кем, чтоб в небо белое лететь”.

* * *

Читаю “Фантазию” Фета — так голос знаком и размер, как будто, как будто я где-то встречал его. Так, например, “Балладу” другого поэта мне боль помешала забыть. И мне не обидно за Фета, что Фету так весело жить, — фонтан, соловьиные трели доходят до самых-сердец. Но, милые, вы проглядели “Фантазии” Фета конец. Ну что ж, что прекрасна погода, что души витают, любя, — всегда ведь находится кто-то, кто горечь берет на себя, во всем разобравшись. Но все же во всем разобраться нельзя. О, как интонации схожи у счастья и горя, друзья!

* * *

Маленький, сонный, по черному льду в школу — вот-вот упаду — но иду. Мрачно идет вдоль квартала народ. Мрачно гудит за кварталом завод. “...Личико, личико, личико, ли… будет, мой ангел, чернее земли. Рученьки, рученьки, рученьки, ру... будут дрожать на холодном ветру. Маленький, маленький, маленький, ма…-

в ватный рукав выдыхает зима: — Аленький галстук на тоненькой ше... греет ли, мальчик, тепло ли душе?” ... …Все, что я понял, я понял тогда: нет никого, ничего, никогда. Где бы я ни был — на черном ветру в черном снегу упаду и умру. Будет завод надо мною гудеть. Будет звезда надо мною гореть. Ржавая, в странных прожилках, звезда, и — никого, ничего, никогда.

СТАНСЫ

Евгении Извариной

Фонтан замерз. Хрустальный куст, сомнительно похожий на сирень. Каких он символ чувств – не ведаю. Моя вина. Сломаем веточку — не хруст, а звон услышим: “дин-дина”.

Дружок, вот так застынь и ты на миг один. И, видит бог, среди кромешной темноты и снега — за листком листок — на нем распустятся листы. Такие нежные, дружок.

И звезд печальных, может быть, прекрасней ты увидишь цвет. Ведь только так и можно жить - судьба бедна. И скуден свет и жалок. Чтоб его любить, додумывай его, поэт.

За мыслью — мысль. Строка — к строке. Дописывай. И бог с тобой. Нужна ль тоска, что вдалеке, когда есть сказка под рукой. Хрустальный куст. В твоей руке Так хрупок листик ледяной.

1995, октябрь

* * *

Когда умирают фонтаны — львы, драконы, тритоны, — в какие мрачные страны летят их тяжелые стоны? В старом стриженом парке осень. В чаще сидит лягушка. О, не ударься оземь, я только шепнуть на ушко к тебе наклонюсь тихонько, осенен и обессилен, словно от жизни дольку еще одну отломили: “Чем дальше, тем тяжелее. Скоро все скроет снегом — чужой дворец и аллеи, лягушку и человека. Ты не различишь в тумане щеки мои и слякоть. Когда умирают фонтаны, людям положено плакать”.

1994, сентябрь Петергоф

* * *

Что сказать о мраморе — я влюблен в руины: пыльные, невзрачные, странные картины... Право же, эпитетов всех не перечислю. Мысль, что стала статуей, снова стала мыслью. Где она, бессмертная, грозная, витает? Где художник траурный, что ее поймает? Но однажды — будь она демон или, птица – в ручку, в грудь холодную перевоплотится. Может, в строки грустные, теплые, больные, - бесконечно ясные, но совсем чужие. Чтобы — как из мрамора — мы с тобой застыли, прочитав, обиделись, вспомнили, простили. Не грусти на кладбище и не плачь, подруга, — дважды оправдается, трижды эта мука. Пью за смерть Денисьевой, вспоминаю Трою, вижу жизнь, что рушится прямо предо мною.

* * *

Так просидишь у вас весь вечер, а за окошко глянешь — ночь. Ну что ж, друзья мои, до встречи, пора идти отсюда прочь. И два часа пешком до центра. И выключены фонари. А нет с собою документа, так хоть ты что им говори. Но с кем бы я ни повстречался, Какая бы со мной беда, я не кричал и не стучался в чужие двери никогда. Зачем — сказали б — смерть принес ты, накапал кровью на ковры… И надо мной мерцали звезды, летели годы и миры.

* * *

... поздним вечером на кухонном балконе, закурив среди несданной стеклотары, ты увидишь небеса как на ладони и поймешь, что жизнь твоя пройдет недаром. В черном мире под печальными звездами. То — случайная возможность попрощаться с домочадцами, с любимыми, с друзьями. С тем, что было. С тем, что есть. И с тем, что будет.

1994, июнь

* * *

Когда концерт закончится и важно, как боги, музыканты разойдутся, когда шаги, прошелестев бумажно, с зеленоватой тишиной сольются,

когда взметнутся бабочки и фраки закружатся, как траурные птицы, вдруг страшные появятся во мраке — бескровные, болезненные — лица.

И первый, не скрывая нетерпенья, кивнет, срывая струны, словно нити, Связующие вечность и мгновенье: “Ломайте скрипки, музыку ищите!”

* * *

Было все как в дурном кино, но без драчек и красных вин – мы хотели расстаться, но так и шли вдоль сырых витрин. И — ценитель осенних драм, соглядатай чужих измен – сквозь стекло улыбался нам мило английский манекен.

Улыбался, как будто знал весь расклад — улыбался так. “Вот и все, — я едва шептал, — ангел мой, это добрый знак...” И — дождливый — светился ЦУМ грязно-желтым ночным огнем. ”Ты запомни его костюм — я хочу умереть в таком...”

1995. август. Екатеринбург

ЗОЛОТЫЕ САПОЖКИ

Я умру в старом парке на холодном ветру. Милый друг, я умру у разрушенной арки, —

чтобы ангелу было через что прилететь. Листьев рваную медь оборвать белокрыло.

Говорю, улыбаясь: "На холодном ветру..."Чтоб услышать к утру, Как стучат, удаляясь

по осенней дорожке, где лежат облачка, два родных каблучка, золотые сапожки.

* * *

Носик гоголевский твой, Жанна, ручки, Жанна, ножки... В нашем скверике листвой все засыпаны дорожки. Я брожу по ним один, ведь тебя со мною нету. Так дотянем до седин, Жанна, Жанночка, Жаннетта — говорю почти как Пруст, только не кропаю прозы. Без любимой даже куст может вызвать наши слезы. ...Достаю, взирая вдаль, папиросы из кармана — Жанна, Жанна, как мне жаль, как мне больно, Жанна, Жанна.

* * *

Я скажу тебе тихо так, чтоб не услышали львы, ибо знаю их норов, над обсидианом Невы. Ибо шпиль-перописец выводит на небе “прощай”, я скажу тебе нежно, мой ангел, шепну невзначай. Все темней и темней и страшней и прохладней вокруг. И туда, где теплей, — скоро статуи двинут на юг. Потому и скажу, что мы вместе останемся здесь: вся останешься ты, и твой спутник встревоженный — весь.

Они грузно пройдут, на снегу оставляя следы, мимо нас навсегда, покидая фасады, сады. Они жутко пройдут, наши смертные лица презрев. Снисходительней будь, не к лицу нам, любимая, гнев. Мы проводим их молча и после не вымолвим слов, ибо с ними уйдет наше счастье и наша любовь. Отвернемся, заплачем, махнув им холодной рукой в Ленинграде — скажу — в Петербурге над черной рекой.

1994

ОЛЕГУ ДОЗМОРОВУ ОТ БОРИСА РЫЖЕГО

Мысль об этом леденит: О лег, какие наши го ды, а сердце уж разбито, нету счастья у него, хоть хорошие мы поэ ты, никто не любит на с — человечество слепое, это все его вина, мы погибнем, мы умрем, О лег, с тобой от невнима ния — это так знакомо — а за окнами зима, а за окнами сугробы, неуютный грустный вид. Кто потащит наши гробы, Кто венки нам подарит?

1996

* * *

Над домами, домами, домами голубые висят облака — вот они и останутся с нами на века, на века, на века.

Только пар, только белое в синем над громадами каменных плит… никогда никуда мы не сгинем, Мы прочней и нежней, чем гранит.

Пусть разрушатся наши скорлупы, геометрия жизни земной — оглянись, поцелуй меня в губы, дай мне руку, останься со мной.

А когда мы друг друга покинем, ты на крыльях своих унеси только пар, только белое в синем, голубое и белое в си…

magazines.russ.ru

* * *

О чем молчат седые камни? Зачем к молчанию глуха земля? Их тяжесть так близка мне. А что касается стиха — в стихе всего важней молчанье, — верны ли рифмы, не верны. Что слово? Только ожиданье красноречивой тишины. Стих отличается от прозы не только тем, что сир и мал. Я утром ранним с камня слезы ладонью теплой вытирал.

СВИДАНЬЕ ГЕКТОРА С АНДРОМАХОЙ

1.

Был воздух так чист: до молекул, до розовых пчел, до синих жучков, до зеленых стрекоз водорода... Обычное время обычного теплого года. Так долго тебя я искал — и так скоро нашел у Скейских ворот, чтоб за Скейские выйти ворота.

2.

При встрече с тобой смерть-уродка стыдится себя. Младенца возьму — и мои безоружны ладони на фоне заката, восхода, на солнечном фоне. Но миг — и помчишься, любезного друга стыдя, — где все перемешано: боги, и люди, и кони.

3.

Стучит твое сердце, и это единственный звук, что с морем поспорит, шумящим покорно и властно. И жизнь хороша, и, по-моему, смерть не напрасна. Здесь, в Греции, все. даже то, что ужасно, мой друг, пропитано древней любовью, а значит — прекрасно.

* * *

... Вчерашний дождь тебя откинул от спекшихся в тумане окон, седых волос закинув гриву за ржавый гребень горизонта... Мне остается только волос твой разыскав, зажать в ладони и заглянуть в глазницы окон, услышав чей-то черствый голос: “Все оказалось много проще, воспринимай как божий дар вчерашний дождь, швырнувший клочья твоих небес на тротуар”.

* * *

Так кончается день на краю окна. Так приходит сон, и рифмуешь наспех “ночь” и “прочь”. Так стоит на столе бокал. Так смеется небо однозубой пастью.

Так лежат на столе два пустых листа, будто ангел-хранитель в связи с сезоном сбросил крылья (листы), что твой лось — рога, и ушел в ночи, потоптав газоны.

Так пускают корни в тебя дожди, и толчешь “судьба”, как капусту в ступе, кулаком в груди. Так кончают жить. Так пылится тень, словно абрис трупа.

Так глядишь на мир через жабры век: как сложна хиромантия троп, дорог. Бог жизнь подарил тебе, но затем, чтобы ты умереть не колеблясь мог.

ЭЛЕГИЯ ЭЛЕ

Как-то школьной осенью печальной, от которой шел мороз по коже, наши взгляды встретились случайно — ты была на ангела похожа. Комсомольские бурлили массы, в гаражах курили пионеры. Мы в одном должны учиться классе, собрались на встречу в школьном сквере.

В белой блузке,с личиком ребенка, слушала ты речи педагога. Никого не слушал, думал только: милый ангел, что в тебе земного. Миг спустя, любуясь башмаками, мог ли ведать, что смотрел моими школьными и синими глазами Бог — в твои небесно-голубые.

Знал ли — не пройдет четыре года, я приеду с практики на лето, позвонит мне кто-нибудь — всего-то больше нет тебя, и все на этом. Подойти к окну. И что увижу? Только то, что мир не изменился от Москвы — как в песенке — и ближе. Все живут. Никто не застрелился.

И победно небеса застыли. По стене сползти на пол бетонный, чтоб он вбил навеки в сей затылок память, ударяя монотонно. Ты была на ангела похожа, как ты умерла на самом деле. Эля! — восклицаю я. — О Боже! В потолок смотрю и плачу, Эля.

1994, октябрь

7 ноября

…До боли снежное и хрупкое сегодня утро, сердце чуткое насторожилось, ловит звуки.

Бело пространство заоконное — мальчишкой я врывался в оное в надетом наспех полушубке.

В побитом молью синем шарфике я надувал цветные шарики. …Звучали лозунги и речи…

Где песни ваши, флаги красные, вы сами, пьяные, прекрасные, меня берущие на плечи?

***

Ходил-бродил по свалке нищий и штуки-дрюки собирал — разрыл клюкою пепелище, чужие крылья отыскал. Теперь лети. Лети, бедняга. Лети, не бойся ничего. Там, негодяй, дурак, бродяга, ты будешь ангелом Его. Но оправданье было веским, он прошептал в ответ: “Заметь, мне на земле проститься не с кем, чтоб в небо белое лететь”.

* * *

Читаю “Фантазию” Фета — так голос знаком и размер, как будто, как будто я где-то встречал его. Так, например, “Балладу” другого поэта мне боль помешала забыть. И мне не обидно за Фета, что Фету так весело жить, — фонтан, соловьиные трели доходят до самых-сердец. Но, милые, вы проглядели “Фантазии” Фета конец. Ну что ж, что прекрасна погода, что души витают, любя, — всегда ведь находится кто-то, кто горечь берет на себя, во всем разобравшись. Но все же во всем разобраться нельзя. О, как интонации схожи у счастья и горя, друзья!

* * *

Маленький, сонный, по черному льду в школу — вот-вот упаду — но иду. Мрачно идет вдоль квартала народ. Мрачно гудит за кварталом завод. “...Личико, личико, личико, ли… будет, мой ангел, чернее земли. Рученьки, рученьки, рученьки, ру... будут дрожать на холодном ветру. Маленький, маленький, маленький, ма…-

в ватный рукав выдыхает зима: — Аленький галстук на тоненькой ше... греет ли, мальчик, тепло ли душе?” ... …Все, что я понял, я понял тогда: нет никого, ничего, никогда. Где бы я ни был — на черном ветру в черном снегу упаду и умру. Будет завод надо мною гудеть. Будет звезда надо мною гореть. Ржавая, в странных прожилках, звезда, и — никого, ничего, никогда.

СТАНСЫ

Евгении Извариной

Фонтан замерз. Хрустальный куст, сомнительно похожий на сирень. Каких он символ чувств – не ведаю. Моя вина. Сломаем веточку — не хруст, а звон услышим: “дин-дина”.

Дружок, вот так застынь и ты на миг один. И, видит бог, среди кромешной темноты и снега — за листком листок — на нем распустятся листы. Такие нежные, дружок.

И звезд печальных, может быть, прекрасней ты увидишь цвет. Ведь только так и можно жить - судьба бедна. И скуден свет и жалок. Чтоб его любить, додумывай его, поэт.

За мыслью — мысль. Строка — к строке. Дописывай. И бог с тобой. Нужна ль тоска, что вдалеке, когда есть сказка под рукой. Хрустальный куст. В твоей руке Так хрупок листик ледяной.

1995, октябрь

* * *

Когда умирают фонтаны — львы, драконы, тритоны, — в какие мрачные страны летят их тяжелые стоны? В старом стриженом парке осень. В чаще сидит лягушка. О, не ударься оземь, я только шепнуть на ушко к тебе наклонюсь тихонько, осенен и обессилен, словно от жизни дольку еще одну отломили: “Чем дальше, тем тяжелее. Скоро все скроет снегом — чужой дворец и аллеи, лягушку и человека. Ты не различишь в тумане щеки мои и слякоть. Когда умирают фонтаны, людям положено плакать”.

1994, сентябрь Петергоф

* * *

Что сказать о мраморе — я влюблен в руины: пыльные, невзрачные, странные картины... Право же, эпитетов всех не перечислю. Мысль, что стала статуей, снова стала мыслью. Где она, бессмертная, грозная, витает? Где художник траурный, что ее поймает? Но однажды — будь она демон или, птица – в ручку, в грудь холодную перевоплотится. Может, в строки грустные, теплые, больные, - бесконечно ясные, но совсем чужие. Чтобы — как из мрамора — мы с тобой застыли, прочитав, обиделись, вспомнили, простили. Не грусти на кладбище и не плачь, подруга, — дважды оправдается, трижды эта мука. Пью за смерть Денисьевой, вспоминаю Трою, вижу жизнь, что рушится прямо предо мною.

* * *

Так просидишь у вас весь вечер, а за окошко глянешь — ночь. Ну что ж, друзья мои, до встречи, пора идти отсюда прочь. И два часа пешком до центра. И выключены фонари. А нет с собою документа, так хоть ты что им говори. Но с кем бы я ни повстречался, Какая бы со мной беда, я не кричал и не стучался в чужие двери никогда. Зачем — сказали б — смерть принес ты, накапал кровью на ковры… И надо мной мерцали звезды, летели годы и миры.

* * *

... поздним вечером на кухонном балконе, закурив среди несданной стеклотары, ты увидишь небеса как на ладони и поймешь, что жизнь твоя пройдет недаром. В черном мире под печальными звездами. То — случайная возможность попрощаться с домочадцами, с любимыми, с друзьями. С тем, что было. С тем, что есть. И с тем, что будет.

1994, июнь

* * *

Когда концерт закончится и важно, как боги, музыканты разойдутся, когда шаги, прошелестев бумажно, с зеленоватой тишиной сольются,

когда взметнутся бабочки и фраки закружатся, как траурные птицы, вдруг страшные появятся во мраке — бескровные, болезненные — лица.

И первый, не скрывая нетерпенья, кивнет, срывая струны, словно нити, Связующие вечность и мгновенье: “Ломайте скрипки, музыку ищите!”

* * *

Было все как в дурном кино, но без драчек и красных вин – мы хотели расстаться, но так и шли вдоль сырых витрин. И — ценитель осенних драм, соглядатай чужих измен – сквозь стекло улыбался нам мило английский манекен.

Улыбался, как будто знал весь расклад — улыбался так. “Вот и все, — я едва шептал, — ангел мой, это добрый знак...” И — дождливый — светился ЦУМ грязно-желтым ночным огнем. ”Ты запомни его костюм — я хочу умереть в таком...”

1995. август. Екатеринбург

ЗОЛОТЫЕ САПОЖКИ

Я умру в старом парке на холодном ветру. Милый друг, я умру у разрушенной арки, —

чтобы ангелу было через что прилететь. Листьев рваную медь оборвать белокрыло.

Говорю, улыбаясь: "На холодном ветру..." Чтоб услышать к утру, Как стучат, удаляясь

по осенней дорожке, где лежат облачка, два родных каблучка, золотые сапожки.

* * *

Носик гоголевский твой, Жанна, ручки, Жанна, ножки... В нашем скверике листвой все засыпаны дорожки. Я брожу по ним один, ведь тебя со мною нету. Так дотянем до седин, Жанна, Жанночка, Жаннетта — говорю почти как Пруст, только не кропаю прозы. Без любимой даже куст может вызвать наши слезы. ...Достаю, взирая вдаль, папиросы из кармана — Жанна, Жанна, как мне жаль, как мне больно, Жанна, Жанна.

* * *

Я скажу тебе тихо так, чтоб не услышали львы, ибо знаю их норов, над обсидианом Невы. Ибо шпиль-перописец выводит на небе “прощай”, я скажу тебе нежно, мой ангел, шепну невзначай. Все темней и темней и страшней и прохладней вокруг. И туда, где теплей, — скоро статуи двинут на юг. Потому и скажу, что мы вместе останемся здесь: вся останешься ты, и твой спутник встревоженный — весь.

Они грузно пройдут, на снегу оставляя следы, мимо нас навсегда, покидая фасады, сады. Они жутко пройдут, наши смертные лица презрев. Снисходительней будь, не к лицу нам, любимая, гнев. Мы проводим их молча и после не вымолвим слов, ибо с ними уйдет наше счастье и наша любовь. Отвернемся, заплачем, махнув им холодной рукой в Ленинграде — скажу — в Петербурге над черной рекой.

1994

ОЛЕГУ ДОЗМОРОВУ ОТ БОРИСА РЫЖЕГО

Мысль об этом леденит: О лег, какие наши го ды, а сердце уж разбито, нету счастья у него, хоть хорошие мы поэ ты, никто не любит на с — человечество слепое, это все его вина, мы погибнем, мы умрем, О лег, с тобой от невнима ния — это так знакомо — а за окнами зима, а за окнами сугробы, неуютный грустный вид. Кто потащит наши гробы, Кто венки нам подарит?

1996

* * *

Над домами, домами, домами голубые висят облака — вот они и останутся с нами на века, на века, на века.

Только пар, только белое в синем над громадами каменных плит… никогда никуда мы не сгинем, Мы прочней и нежней, чем гранит.

Пусть разрушатся наши скорлупы, геометрия жизни земной — оглянись, поцелуй меня в губы, дай мне руку, останься со мной.

А когда мы друг друга покинем, ты на крыльях своих унеси только пар, только белое в синем, голубое и белое в си…

uraljournal.ru

Как говорит о том преданье,

Чей след теряется во мгле,Рыжеволосые созданья – Подарок солнца на земле.Средневековые ведуньиСкитались в сумрачных лесах.И были ведьмы и колдуньиС оттенком меди в волосах.Они хранят седые тайныИ в современных городах – Мерцают искры не случайноВ их изумительных глазах.Их взгляды пристальны и сладки,И томный голос, как во сне.Они немножечко ирландки,Хотя живут в любой стране.И если вдруг такую встретишь – Удачу рыжую лови!

Она подарит страсти трепетИ колдовство земной любви.

"Я хочу быть рыжей-рыжей,Огненной, чумной и смелой.Я хочу на звездной крышеНаписать о счастье мелом.Я хочу пройтись по краюЭтой крыши и увидеть,Как звезда в руке растает…Пусть мечту мою обидит.Я хочу, чтоб спящий городПод моими был ногами…Я хочу с дождем на крышеРазговаривать стихами.Я хочу… Чего – не знаю.Но хочу быть рыжей-рыжей!Полететь хочу, РастаятьТам, на мокрой звездной крыше!.."