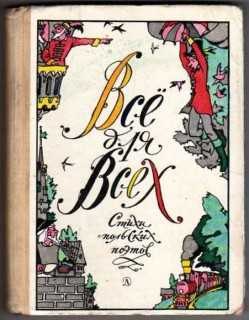

С.Михалков. "СТИХИ ДРУЗЕЙ" из польского поэта Ю.Тувима. Комплект открыток.("Советский художник", 1978 год, художник В.Чижиков)

1. Письмо ко всем детям по одному очень важному делу.

Дорогие мои дети! Я пишу вам письмецо: Я прошу вас, мойте чаще. Ваши руки и лицо. Все равно какой водою: Кипяченой, ключевой,Из реки, иль из колодца,Или просто дождевой!

3. Про Янека.

Ситом черпал воду, Птиц учил летать, Кузнеца просил онКошку подковать.

4. Про Янека.

В летний знойный полденьОн на солнце дул...

5. Где очки?

Что стряслось у тети Вали?У нее очки пропали!

Ищет бедная старушкаЗа подушкой, под подушкой,

С головою залезалаПод матрац, под одеяло...

6. Где очки?

На сундук старушка села.Рядом зеркало висело.

И старушка увидала,Что не там очки искала,

Что они на самом делеУ нее на лбу сидели.

7. Азбука.

Буква С совсем сомкнулась -Превратилась в букву О.Буква А, когда очнулась,Не узнала никого!

8. Словечки-калечки.

Грустный, сонный, невеселыйЕжи наш пришел из школы,Сел к столу, разок зевнулИ над книжками заснул.

9. Словечки-калечки.

...Ежи вздрогнул, ужаснулся,Потянулся и проснулся.Подавил зевоту,Взялся за работу.

11. Птичье радио.

Наш приемник в пять часовПринял сотню голосов...

13. Птичий двор.

Прибежал на крик петух,Полетел из утки пух.И послышалось в кустах:"Га-га-га! Кудах-тах-тах!"

15. Овощи.

Накрытые крышкою, в душном горшкеКипели, кипели в крутом кипятке:Картошка,Капуста,Морковка,Горох,Петрушка и свекла.Ох!..И суп овощной оказался не плох!

Конверт в большом разрешении:

Вышло и переиздание книжки 1973 года:

В "Read.ru"В "Лабиринте"shaltay0boltay.livejournal.com

(Стихи польских поэтов. Изд."Детская литература", 1972 год, иллюстрации Ильи Кабакова)

Стоит он, сопит он, вздыхает он тяжко, И потная взмокла от масла рубашка, И паром он пышет, И жаром он дышит... Идёт кочегар и как будто не слышит, Не слышит, не слышит, Как тяжко он дышит! И уголь бросает в огромное брюхо, И уголь тяжёлый Там бухает глухо, И в брюхе горячем Пылает так ярко! Уфф, жарко, Пуфф, жарко, Ухх, жарко, пухх, жарко!

А вот и вагоны уже прицепили И чем только, чем только их не набили! В один пятьдесят поросят посадили, В другом преогромные свиньи ходили, А в третьем вагоне Не свиньи, а кони, И кони в четвёртом, В четвёртом вагоне.

А в пятом вагоне Не свиньи, не кони - Одни толстяки в этом пятом вагоне! Сидят толстяки И жуют там колбасы, И вкусные бублики, И ананасы...

В шестой погрузили двенадцать роялей, Двенадцать роялей, Мы сами видали!

В седьмом поместились Большие диваны, В восьмом поместились Диваны и ванны!

В девятом - жираф, бегемот и телушка, В десятом вагоне - Огромная пушка!

И сорок вагонов Наполнены были, И что в тех вагонах, Мы просто забыли!

И если б явились Сто двадцать атлетов И съели б атлеты Большие котлеты, -

Они за любую большую награду Не сдвинули б с места Такую громаду!

Вдруг - Свист! Вдруг - Визг!

И Вдруг - Пыххх!.. Пуххх!..

Едва, Понемногу, Сперва Понемногу,

Да-да Понемногу - В дорогу! В дорогу!

Быстрее, быстрее колёса крутились, И вот все вагоны вперёд покатились, Как будто они - Не вагоны, а мячики! Так-чики, так-чики, так-чики, так-чики!

Поле проехали, Рощу и речку, И горы навстречу, И город навстречу!

Навстречу холмы, И навстречу долины, И ветер навстречу, И солнце, И ливни!

Но кто это, кто это, Кто там толкает, И где, у кого это Сила такая?

Такая силища У пара, У пара, Бежит он по трубам От страшного жара!

Бежит из котла Он с водою бурлящей, Водою такою Шипящей, кипящей!

И пар из котла убегает поспешно, И всех на пути он толкает, конечно! Рыча и фырча, Навалился без спроса

На два рычага, Рычаги - на колёса. И крутит, и крутит колёса рычаг - Да, так это, так это, так это, так!

Перевод с польского Эммы Мошковской

Stoi na stacji lokomotywa,Ciezka, ogromna, i pot z niej splywa —Tlusta oliwa.Stoi i sapie, dyszy i dmucha,Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha:Buch — jak gorąco! Uch — jak gorąco!Puff — jak gorąco!Uff — jak gorąco!Już ledwo sapie, już ledwo zipie,A jeszcze palacz węgiel w nią sypie.Wagony do niej podoczepiali Wielkie i ciężkie, z żelaza, stali,I pełno ludzi w każdym wagonie,A w jednym krowy, a w drugim konie,A w trzecim siedzą same grubasy,Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy.A czwarty wagon pełen bananów,A w piątym stoi sześć fortepianów,W szóstym armata, o! jaka wielka!Pod każdym kołem żelazna belka!W siódmym dębowe stoły i szafy, W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy,W dziewiątym — same tuczone świnie,W dziesiątym — kufry, paki i skrzynie,A tych wagonów jest ze czterdzieści,Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści.Lecz choćby przyszło tysiąc atletów,I każdy zjadłby tysiąc kotletów,I każdy nie wiem jak się wytężał,To nie udźwigną — taki to ciężar!Nagle — gwizd!Nagle — świst!Para — buch!Koła — w ruch!Najpierw — powoli — jak żółw — ociężaleRuszyła — maszyna — po szynach — ospale,Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem,I kręci się, kręci się koło za kołem,I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej,I dudni, i stuka, łomoce i pędzi.A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na wprost!Po torze, po torze, po torze, przez most, Przez góry, przez tunel, przez pola, przez las,I spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas,Do taktu turkoce i puka, i stuka to:Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to.Gładko tak, lekko tak toczy się w dal,Jak gdyby to była piłeczka, nie stal,Nie ciężka maszyna, zziajana, zdyszana,Lecz fraszka, igraszka, zabawka blaszana.A skądże to, jakże to, czemu tak gna?A co to to, co to to, kto to tak pcha,Że pędzi, że wali, że bucha buch-buch?To para gorąca wprawiła to w ruch,To para, co z kotła rurami do tłoków,A tłoki kołami ruszają z dwóch bokówI gnają, i pchają, i pociąg się toczy,Bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy,I koła turkocą, i puka, i stuka to:Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to!..

Паровоз в исполнении Пётра Фрончевского:

angelic-poetry.livejournal.com

Еще в детстве мы знакомимся с веселыми стихами Юлиана Тувима: про пана Трулялинского, тетю Валю и очки, азбуку, которая свалилась с печки, дурака Янека, про овощи, которые хозяйка приносит с базара. Добрые и веселые строчки стихов Тувима надолго остаются в нашей памяти. Знакомит нас с этими стихами замечательный детский поэт Самуил Маршак.

Некоторые дети и их родители даже не подозревали, что полюбившиеся строчки стихов написаны не Маршаком, а кем-то другим. В России о Тувиме знают немногие, попробуем восполнить этот пробел.

Его жизнь была полна противоречий. Многие люди считают, что Юлиан Тувим - это детский поэт. К сожалению, мало кто знает, что писал он для взрослых, много занимался переводами. Именно этот человек познакомил Польшу с русской классической литературой. Поэзию Александра Пушкина, Бориса Пастернака, Владимира Маяковского, Афанасия Фета и даже "Слово о полку Игореве" открыл для поляков Юлиан Тувим.

Дата рождения его - 18 сентября 1884 года. Он родился в польском городе Лодзь в семье евреев, но всегда считал себя поляком. С рождения мальчик слышал польскую речь, его дедушка работал в польском журнале, мама пела песни и читала стихи на польском языке. Семья жила небогато и не очень дружно, но мальчик был счастлив, как можно быть счастливым и беззаботным только в детстве.

В школе Юлиану нравились гуманитарные предметы, а вот точные науки давались с большим трудом, особенно математика, из-за неё Тувим даже остался на второй год в шестом классе. После окончания школы поступил в Варшавский университет, сначала на правовое отделение, а затем перевелся на филологическое, но так его и не закончил. Поэтическая деятельность мешала и все время отвлекала от учебы.

К началу Второй мировой войны он уже был женат, своих детей в семье не было, но супруги воспитывали приемную дочь. Чтобы спасти свою жизнь, вынуждены были бежать из Польши. Семь долгих лет провели Тувимы в эмиграции. В каких только странах за это время не побывали: Румынии, Франции, Бразилии, Италии, Америке. В Польшу вернулись только через год после окончания войны. Только благодаря лирике и своему неиссякаемому остроумию выжил в эти тяжелые годы Юлиан Тувим. Биография этого человека вместила много горя и переживаний, но несмотря на это, он всегда был оптимистом и заражал им окружающих.

Ему очень нравилась химия, он любил проводить различные опыты. Один из таких опытов едва не закончился трагедией, в домашней лаборатории произошел взрыв. После этого Юлиан решил выбрать себе увлечение менее взрывоопасное и стал коллекционировать марки и бабочек.

Но любимым его занятием была работа со словами. Ему нравилось их рифмовать, придумывать новые сочетания. Он мог стихами записать формулу по математике и отрывок из исторического текста. Несмотря на то что Тувиму нравилось рифмовать слова, писать стихи он стал не сразу. Для этого требовался какой-то повод, потрясение. Это произошло, когда Юлиан познакомился с поэзией Леопольда Стаффа. Его стихи поразили воображение юноши, взволновали его душу, и к нему пришло желание самому писать стихи.

Первая публикация состоялась в эксперантистском журнале, он перевел два стихотворения Стаффа на язык эсперанто. Переводами он будет заниматься на протяжении всей своей жизни. Через два года он напишет свое первое стихотворение "Просьба".

Любимыми поэтами, на кого всегда хотелось равняться Тувим, стали Артюр Рембо, Кохановский, Словацкий, Александр Пушкин, Александр Блок, позднее Владимир Маяковский. Из прозаиков Тувиму очень сильно нравились повести Николая Гоголя, особенно петербургский цикл.

Некоторое время автор писал для эстрады: водевили, юморески, но настоящая поэзия все же одержала победу. Тувим жил в эпоху социальных потрясений: Октябрьская революция в России, Первая мировая война, Вторая мировая война, оккупация Польши, поэтому его стихи носили политический характер. Он не мог оставаться в стороне от происходящего и все его мысли, его возмущение происходящим, находили выход в стихах. Друзья не понимали его, а враги ненавидели, но поэт не мог поступать иначе. Однажды встав на путь служения истине, сворачивать с него Тувим не собирался.

Самым любимым жанром все-таки была сатира, он очень любил писать эпиграммы, афоризмы. Хлесткие строчки заставляли читателей умирать со смеха и покупать любые издания, где только мог быть напечатан Юлиан Тувим. В конце своей жизни он почти перестал писать стихи, да и те, что писал, складывал в ящик стола, многие из них поляки смогли прочитать только после его смерти. Стихи Тувима наполнены философским смыслом и заставляют проникать в самую суть вещей, о которых он пишет.

1. Никогда не оценивать человека по национальности, а только по тому, какой он: умный или глупый, хитрый или простой, злой или добрый.

2. Никогда не стоять в стороне от общественных проблем. Политика не может быть профессией, если у человека есть совесть, он не может стоять от неё в стороне.

3. Все жизненные невзгоды переносить с юмором.

Свое самое крупное произведение Юлиан Тувим начал писать в эмиграции. "Цветы Польши" - эта поэма для поляков, так же значима, как для русских "Евгений Онегин" Пушкина и для англичан "Дон Жуан" Байрона. Энциклопедией польской жизни называли её критики. Он написал почти девять тысяч строк, но, к сожалению, это произведение Тувим закончить не успел.

Польский поэт Ярослав Ивашкевич называл Тувима чародеем, который вяжет букеты из цветов. А о самой поэме говорил, что её можно слушать и читать бесконечно, наслаждаясь нежной мелодией строчек.

Юлиан очень любил Россию, русскую культуру, всегда жалел о том, что не провел в этой стране годы своей вынужденной эмиграции.

В 1922 году он познакомился с русским писателем Ильей Эренбургом. Они легко нашли общий язык, им было очень интересно общаться, правда, встречались они нечасто. Эренбург отзывался о Тувиме как о большом мастере с чистейшей душой и говорил, что «мало кого я любил так нежно и суеверно…»

Все, за чтобы брался этот удивительный, талантливый человек, он делал гениально. Сатирические произведения, стихи для детей, публицистика, гениальные переводы - чем только не занимался на протяжении всей своей жизни Юлиан Тувим. Поэзия... Все-таки именно она была главным делом всей его судьбы, он посвятил ей всю свою жизнь, такую короткую, но такую яркую.

На родине талант Тувима оценили очень высоко. Посмертно ему был присужден орден возрождения Польши. Его помнят и почитают даже спустя годы после его смерти, 2013 год на родине Тувима был объявлен годом памяти о нем.

Свежие, как глоток воды из родника, полные жизнелюбивого юмора стихи Юлиана Тувима по праву входят в золотую сокровищницу поэзии для детей. Ещё не одно поколение вырастет на них, а сегодняшние дети будут читать стихи этого замечательного поэта своим детям.

fb.ru

Этой свежести он искал в языке – в области модернизма и особенно – постмодернизма. Свои языковые изыскания он начал проводить ещё в годы учебы в гимназии. Тувим изучал труд еще одного талантливого поляка, бывшего, как и он сам, еврейского происхождения - Людвика Заменгофа. Речь идет, конечно, об эсперанто - универсальном языке, представлявшем в то время необычайный интерес в кругах интеллектуалов. Тувим, освоив эсперанто, с успехом перевел на него ряд стихов. На страницах Pola Esperantiso (Польский Эсперантист) были напечатан его перевод стихотворения «Моё завещание» Юлиуша Словацкого.

Юлиан Тувим родился 13 сентября 1894 года в городе Лодзь в семье польских евреев. В гимназии, в которой он проучился с 1904 по 1914 годы, склонялся больше к предметам гуманитарным. С науками точными у Тувима не совсем ладилось. Из-за проблем с математикой ему пришлось побывать в шестом классе дважды. Одаренность поэтическим мастерством проявилась в нем достаточно рано. Еще когда Юлиан учился в гимназии, выходит его перевод на эсперанто стихотворений польского поэта Леопольда Стаффа – это было в 1911 году. А затем, в 1913 году, состоялся и личный поэтический дебют Тувима – стих «Просьба». Последний был напечатан в журнале «Курьер Варшавски». Подпись под стихотворением выглядела так: St. M. - это инициалы будущей супруги Тувима - Стефании Мархев.В 1916 году Тувим приезжает на учебу в Варшаву. Мчащийся город захватывает молодого поэта. В период своего обучения в Варшавском университете он знакомится с поэтами Яном Лехонем, Антонием Слонимским, Ярославом Ивашкевичем, Казимежом Вежиньским. Вместе они организуют поэтическую группу, получившую название от мифической реки, обтекавшей Трою, - «Скамандр». Группа сотрудничала с «Таверной поэтов» - русской литературной группой, состоявшей из эмигрантов и так же, как и «Скамандр», действовавшей в то время в Варшаве.Как и сам Тувим, его коллеги по группе вдохновлялись творчеством Леопольда Стаффа. До своего отъезда из Польши в эмиграцию в 1939 году Юлиан Тувим успел увековечить себя не только выдающимися делами на литературном поприще, но и внёс свой вклад в дело защиты правообладателей. ZAKIS (Польское обществ защиты авторских прав) - создавалось по инициативе в том числе и Юлиана Тувима. Первым президентом общества, созданного в 1918 году, стал польский писатель и журналист Казимеж Врочыньски (Kazimierz Wroczyński).Вся жизнь Юлиана Тувима была полна противоречий. Еврей по происхождению, он считал себя поляком. Однако часто испытывал на себе антисемитские настроения. На их фоне у его матери Аделлы даже развилось психическое заболевание, из-за которого в 1935 году её поместили в клинику. Учитывая причину болезни, врачи запретили ей видеться с сыном. В том же 35-м году они виделись в последний раз. С этого времени у Тувима развивалась депрессия и страхи, в том числе агорафобия. Она привела к тому, что с годами поэт мог перемещаться по городу только в такси и в сопровождении жены…В то же время Тувим подвергался нападкам и со стороны еврейского общества, которое считало его предателем, выбравшим польскость. Всю жизнь Тувим страдал от этого своего двойного самоопределения. Перед Второй мировой войной он высказывался за ассимиляцию евреев, был автором фельетонов, которые высмеивали их поведение по отношению к польскому обществу, в особенности к польскому языку. Он призывал евреев «научиться уважению к языку народа, среди которого живёте». Свою солидарность с евреями он проявит только после трагедии Холокоста, а в эмиграции напишет текст «Мы, польские евреи», в котором объяснит евреям, почему чувствует себя поляком, а полякам – почему чувствует себя евреем. Опубликован этот текст был в журнале «Новая Польша» в 1944 г.Вторая мировая война, настигшая поэта на пике его деятельности, заставляет его семью оставить Польшу и отправиться в эмиграцию. Маршрут был нелёгким. Тувиму пришлось поменять несколько стран и даже перебраться на другой континент. Сначала он пересек Румынию и Италию, чтобы добраться до Франции. Капитуляция Франции означала для него новую угрозу – ведь Тувим открыто критиковал идеи фашизма и сам фашизм как явление. Снова пришлось бежать, сначала в Лиссабон, оттуда – в Рио-де-Жанейро, а затем и в Нью-Йорк. Там поэт продолжал свое творчество. Его печатали журналы и газеты, в том числе ежемесячник «Новая Польша» (Nowa Polska) и «Роботник» (Robotnik). Вместе с Тувимом в эмиграции оказались некоторые из его коллег из группы «Скамандр».После войны в 1946 году Тувим вернулся на родину – в Польшу. Много писал, его часто печатали. Но к концу жизни стихотворения он сочиняет реже. Поэт, по словам современников, выглядел уставшим и погруженным в себя. Его мучила депрессия. Особенно на него повлияла смерть поэта Ильдефонса Глачинского (Ildefons Gałczyński). После похорон этого поэта он никак не мог оправиться от стресса. Стихи Тувима стали всё чаще попадать не на развороты журналов, а в ящик его же собственного рабочего стола. В итоге многие произведения того времени увидели свет только после смерти поэта.Поэзии Тувима свойственна попытка проникновения в суть вещей, а точнее, даже попытка заставить проникнуть туда читателя. Возможно, именно из-за этого произведения Тувима изобилуют сложными речевыми оборотами, когда игра слов приводит к умножению значений одного слова через другие. Огромная гибкость и острота этого языка часто приобретает юмористический колорит. Порой острый и хлесткий. Его «Бал в опере» считают саркастичным изобличением разложения политических элит. Слова, используемые Тувимом, принимают форму и передают черты описываемой реальности. Примером может служить виртуозное применение шипяще-шелестящего звучания польских слов, описывающих характерные звуки паровоза в стихотворении «Локомотив». Читающий может обнаружить там ярко выраженный ономатопеический эффект. При этом стоит отметить, что Тувиму свойственно употребление в своем творчестве простых повседневных слов. Порой простота слова представлена и откровенными вульгаризмами, как, к примеру, в стихотворениях «Простому человеку» или «Стих, в котором автор прилежно, но настойчиво просит многочисленных ближних, чтобы его в задницу поцеловали». Эти и подобные произведения Юлиана Тувима демонстрируют виртуозное владение низкой формой, при которой не теряется возвышенность слога.В этом весь Тувим. В игре слов, в высоте языка и в его необычайной красоте. В умении виртуозно им владеть. А также в переводах. Ведь именно Юлиан Тувим познакомил многих поляков с классикой русской литературы. За свою жизнь он перевел на польский многие произведения русской и советской литературы. Поэзия Пушкина, Пастернака, Маяковского и даже «Слово о полку Игореве» увидели свет в переводах Тувима.Но несмотря на огромный массив творческого наследия поэта, предназначенного для чтения взрослыми, его любят... дети. Тувима даже чаще, чем взрослого поэта, знают как поэта детского. Причем как в России, так и в Польше, где чтение детьми и взрослыми «Локомотива» стало своего рода ритуалом при проведении всепольской акции «Читаем детям».Умер Тувим 27 декабря 1953 года. Хоронили поэта как национального героя. У гроба собрались сотни знакомых и друзей поэта. Были и официальные лица. Речь произнес премьер Юзеф Циранкевич. Тувиму был присвоен посмертно Орден Возрождения Польши (Polonia Restituta). Но еще больше на похоронах Тувима было тех, кому он посвятил все годы своей жизни, - поклонники таланта писателя, поэта, автора водевилей, скетчей.2013-й был в Польше объявлен годом, посвященным поэту.

polomedia.ru

Юлиан Тувим умер (1953), не дожив и до шестидесяти. Великий польский поэт, сатирик, юморист, писатель и сценарист знаком русскому читателю, прежде всего, детскими стихами, хотя был он поэтом скорее трагическим, со сложной судьбой, чувствовавший себя в собственной стране бесхозным.

Юлиан Тувим умер (1953), не дожив и до шестидесяти. Великий польский поэт, сатирик, юморист, писатель и сценарист знаком русскому читателю, прежде всего, детскими стихами, хотя был он поэтом скорее трагическим, со сложной судьбой, чувствовавший себя в собственной стране бесхозным.

Он очень любил Польшу, родился (1894) в Лодзи, в еврейским семье, которая полностью ассимилировалась: приняла католичество, говорила только на польском, никакого другого языка мальчик не слышал. Дед издавал для лодзинских евреев первую польскоязычную газету и исправно посещал костел. Словом это был еврейский поляк, а не польский еврей.

Но чистокровные поляки не считали его своим, для них Юлиан Тувим оставался евреем, научившимся говорить и писать по-польски, незаконно присвоившим звание польского писателя. Евреи тоже не признавали его за своего: не знал еврейского языка, не исполнял иудейских обрядов и не посещал синагогу. В их глазах он был предателем еврейских национальных традиций. Никогда ему не изменял и не предавал только его любимый язык.

Тут всё не наяву: И те цветы, что я зову живыми, И вещи, что зову моими, И комнаты, в которых я живу; Тут всё не наяву, И я хожу шагами не моими, — Я не ступаю, а сквозь сон плыву. (Квартира)

Юлиан Тувим чувствовал слово, им была наполнена вся вселенная, нельзя было сказать, где начинается слово и где кончается Тувим: он имел «филологическое мировоззрение». Оно пришло к нему по несчастью, обернувшись даром - чувством слова и ритма.

Слово для поэта имело мистический и даже чувственно-эротический смысл. В одном из эссе он писал: «Слово стало плотью и живет среди нас, оно кормит собою голодные тела. Слово похоже на фрукты, например, на персик: очень мягкий, круглый, с нежным пушком он влечет к себе, пробуждает во мне желание; я хочу ласкать его губами, слегка сжимать пальцами, нежно поглаживать и дуть на его бархатистую кожицу».

Будучи маленьким мальчиком, он любил копаться в словах из разных языков, сходных по звучанию. Это лингвистическое увлечение продолжалось всю жизнь. Позднее поэт стал сохранять экзотические слова и фразы на карточках. Это являлось для него каким-то подобием документа, удостоверяющего, что слово имеет свою биологию.

Каждое слово Юлиана Тувима имеет собственный уникальный аромат, подобный тому, которым благоухает каждый цветочек в лесу. Поэт хотел через звук выйти за пределы значения слова, как хотел этого Велимир Хлебников. Он пытался сделать язык и слово самодостаточными, безотносительно к их значению.

Философия в кофейне Вавилонские башни, Закулисные шашни, Расписные покои, Гимны, троны и брани, Даже стихомаранье - Не призванье людское.

Не кресты и поленья На предмет искупленья, Дабы спасся Варрава, Не захваты угодий Для прокорма отродий И посмертная слава. .....

Теплит суть человечью, Кто в надежде на встречу Ждет, томясь тишиною. И на лавочке белой Пишет спичкой горелой Чье-то имя смешное.

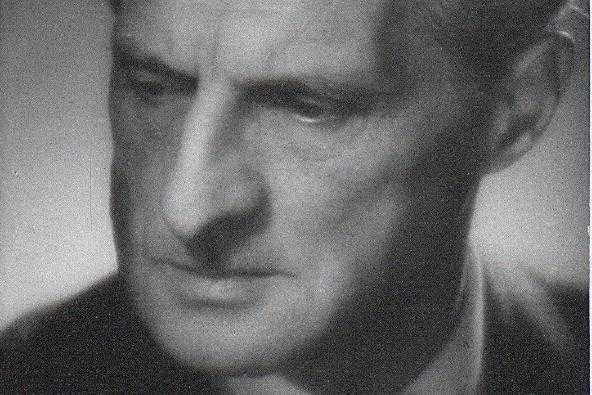

Мальчик появился на свет с огромным родимым пятном на левой щеке и потому большинство его снимков сделано в профиль. Мать, считая эту отметину проклятием, пыталась вывести пятно, сделать операцию, водила его к врачам и знахаркам, но ничего из этого не вышло.

Мальчик появился на свет с огромным родимым пятном на левой щеке и потому большинство его снимков сделано в профиль. Мать, считая эту отметину проклятием, пыталась вывести пятно, сделать операцию, водила его к врачам и знахаркам, но ничего из этого не вышло.

Мальчик очень стеснялся своего «уродства». Боясь насмешек, перестал бывать на улице, ходить в школу, играть со сверстниками, стал домоседом, затворником и книгочеем. Потом это затворничество выросло в боязнь открытого пространства - агорафобию: он никогда не садился лицом к окну, всегда - только спиной, а по городу перемещался только в такси или вместе с женой и друзьями.

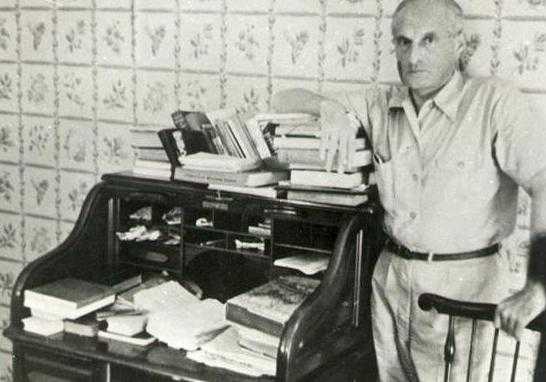

Любовь к книге с годами превратилась в страсть: он не мог спокойно пройти мимо редкой книги, становясь для других библиофилов просто каким-то вредителем. Показать Тувиму ценную книгу, значило навсегда с ней расстаться. Он все равно, не мытьем так катаньем, ее приобретет: купит, выменяет, выпросит, заставит подарить…

Словом, лучше таких книг ему было не показывать. Кроме настоящих книг, он собирал еще и графоманскую литературу: она лежала у него на отдельной полке, которую с гордостью показывал друзьям. Оставаясь дома, маленький Юлиан сам себе находил занятия: научился считать на двухстах языках до десяти, коллекционировал марки, потом увлекся химией, организовав собственную лабораторию, чуть не взорвал дом и занялся алхимией.

Не листва, не опушь даже, А прозрачный, чуть зеленый Лоскуток небесной пряжи Тает в роще изумленной.

Если есть на свете где-то Небо тайное, лесное, Облака такого цвета Приплывают к нам весною. (Апрельская березка)

В детстве он вовсе не был задорным и веселым, каким представляется по юношеским юмористическим фрашкам, кабаретным стихам и песням. В семье атмосфера была нерадостной. Мать очень любила своего не очень «удавшегося» сына, отец, намного старше ее, был банковским служащим, очень хмурым и безрадостным человеком, не баловавшим вниманием ни жену, ни детей.

Лодзь была частью Российской империи и мальчика отдали в русскую гимназию, но он очень плохо учился, его дневник пестрит двойками и неудами, а в шестом классе его вообще оставили на второй год. Как тут не поверишь словам, что для того, чтобы стать поэтом, надо иметь любящую мать, плохо учиться в школе и взорвать собственный дом.

На ум приходит история Игоря Северянина, правда, тот дом не взрывал, зато сбегал от отца. Но все изменилось, когда повзрослевший Юлиан Тувим открыл для себя тайну поэзии и погрузился в нее с головой, а после публикации в «Варшавском курьере» первого стихотворения «Просьба» стал знаменитостью и окончил гимназию (1914) в числе лучших. Вот тогда-то он понял, что его отметина – это не дьявольская стигмата, а знак избранности.

Начало карьеры было стремительным и успешным: после школы Юлиан сразу начинает работать переводчиком с русского. Одновременно пишет сатирические и юмористические куплеты для кабаре и становится первым массовым поэтом, покорившим улицу: песни, юмористические зарисовки и сатирические сценарии, написанные для театра и кабаре, сделали его популярным, известным, принесли славу и деньги.

Начало карьеры было стремительным и успешным: после школы Юлиан сразу начинает работать переводчиком с русского. Одновременно пишет сатирические и юмористические куплеты для кабаре и становится первым массовым поэтом, покорившим улицу: песни, юмористические зарисовки и сатирические сценарии, написанные для театра и кабаре, сделали его популярным, известным, принесли славу и деньги.

Рецепты 1 Возьмите 100 грамм провансаля, горчицы и кваса, яиц накрошите и ломтик холодного мяса, нарежьте огурчиков, лука, укропа с иссопом, смешайте затем и лимонным побрызгайте соком. Весь секрет - и готов винегрет.

2 Возьмите коньяк, полбутылки разбавьте портвейном, а пять неразбавленных рюмок запейте портвейном, три виски (без соды) и крепкого рома хватив, залейте перцовкой. Получится аперитив.

3 Возьмите народ. Размешайте, потом подогрейте. Плотней нашпигуйте начальством, плакаты расклейте, подсыпьте немного деньжат. И без лишних затрат получите электорат.

4 Заварите войну. А продув ее, передохните. Слейте кровь, подождите чуть-чуть. Заварите опять. Заготовьте диктатора, лучше троих. Или пять. Вздуйте цены, снимите навар. И без лишних хлопот получайте дефолт.

Правда, родителям такое увлечение не нравилось, они решили отправить сына учиться в Варшавский университет. Сначала он поступает на факультет права, потом переводится на философский, а в конечном итоге вообще бросает учебу.

Поэт, бунтарь, революционер, мистик, философ, коммунист, комедиант Юлиан Тувим прошел сложный путь. В нем уживались трагедия и комедия, страдания и жизнелюбие, оптимизм и пессимизм. Его первые стихи - веселые и жизнерадостные, поздние – совсем иные, полные горечи и разочарования. После возвращения из эмиграции он почти не пишет стихов.

Но пока его сатира на злобу дня и легкий юмор нарасхват. Жизнь полна энтузиазма и веселья, он чувствует себя в этом шуме и гаме как рыба в воде. Межвоенный период длиной в двадцать лет стали для поэта звездным часом. Его узнавали, на него специально ходили, старшеклассники сбегали с уроков, чтобы только послушать его новые стихи и песни.

Юлиан Тувим справа

Юлиан Тувим использует многочисленные псевдонимы, количество которых по подсчетам специалистов переваливало за шестьдесят. В их числе и такие экзотические как Шизио Френик. Но главным делом для него оставалась поэзия. Ей он отдавал все свободное время. В двадцать четыре года выходит первый поэтический сборник Тувима «Подстерегаю Бога». Успех сборника приносит ему славу блестящего поэта новой волны.

Осень возвращается мимозой, Золотистой хрупкой недотрогой. Той девчонкой золотоволосой, Что однажды встретилась дорогой.

Твои письма звали издалека И с порога мне благоухали. Задыхаясь, я сбегал с урока, А вдогонку ангелы порхали.

Вновь напомнит золото соцветий Тот октябрь - бессмертник легковейный И с тобой, единственной на свете, Поздние те встречи у кофейной. (Воспоминания)

Его стихи читались легко, было ощущение, что они списаны прямо с городских улиц. Обычные слова звучали необычно, его поэзию назовут алхимией слова. В 25 он вместе с другими молодыми поэтами организует группу «Скамандр».

В это время Польша находится в состоянии войны с Россией, она хочет восстановить прежнюю Польшу. Более того, пытается присоединить к себе другие территории, на которых хоть когда-то жили поляки – Литву, Белоруссию и Украину, стать Польшей от моря до моря, от Балтики до Черного.

До некоторой степени ей это удалось. В стране эйфория, открываются многочисленные кабаре. В это время Юлиан Тувим женится на женщине, которая станет любовью всей жизни. Его друзья говорили, что она занимала слишком много места в его жизни, а некоторые прямо так и называли его подкаблучником.

Он всегда подчинялся ей. Для него это было счастьем, в конечном итоге обернувшееся проклятьем…Настоящий ужас для Юлиана Тувима наступил с приходом фашизма, когда ему пришлось вспомнить о своем еврействе и он вынужден был бежать на край света - в Америку.

Юлиан Тувим первый слева

Ветерок в тиши повеял Легкокрылый. Над рекою одиноко Я стою.

Я не знаю — что творится, Жизнь застыла. Цепенею, предаваясь Бытию.

.................

Как бы жизнь мое начало ни таила — Я узнал о нем. (Ветерок)

(Окончание здесь)

Тина Гай

sotvori-sebia-sam.ru

Слесарь

В ванне что-то засорилось, трубы издавали гудение, временами переходящее в протяжный вой, причём вода из кранов еле сочилась. Попытка исправить дело домашними средствами (ковыряние в трубе зубной щёткой, напрасные старания дунуть в кран, устные высказывания и т. д.) не увенчались успехом. Пришлось вызвать слесаря.

Слесарь был худ, высок, с седой щетиной на щеках и в очках на остром носу. Его большие голубые глаза взирали исподлобья каким-то мутным плачущим взглядом. Войдя в ванную, он покрутил краны, стукнул молотком по трубе и сказал:

— Фершлюс надо разогнать.

Быстрота диагноза понравилась мне, и я, не сморгнув, спросил:

— А зачем?

Слесарь поразился моему любопытству, но после первой реакции удивления, выразившейся во взгляде поверх очков, кашлянул и сказал:

— Потому что дроссельклапан не в аккурат отрихтован и люфтит.

— Ага! — сказал я. — Понимаю! Значит, если бы дроссельклапан был в своё время отрихтован в аккурат, то сейчас бы не люфтил и не надо было бы разгонять фершлюс.

— Конечно! А теперь из-за этого пуфер придётся раззенковывать, шабровку ему дать, чтобы штендер законтрить.

Я трижды стукнул молотком по трубе, кивнул головой и констатировал:

— Даже по стуку слыхать.

— Чего слыхать?

— Что штендер незаконтренный, но я уверен, что если дать ему шабровку, да ещё и раззенковать как следует, то дроссельклапан отрихтуется, перестанет люфтить и, само собой разумеется, облегчится разгонка фершлюса.

И я измерил слесаря ледяным нахальным взглядом.

Мой профессиональный язык, а также лёгкость, с которой я сыпал услышанными впервые техническими терминами, сбили с толку аскетичного мастера, и он решил мне чем-нибудь понравиться.

— Сейчас я, правда, сделать не могу — шведик не взял с собой… А заплатить вам за ремонт придётся, — он помедлил немного, чтобы добить меня экономическим эффектом, — а заплатить вам придётся 7 злотых и 85 грошей.

— Это немного, — заметил я спокойно. — Я думал, раза в два дороже будет. Что же касается шведика, то, честно говоря, не вижу в нём необходимости. Попытаемся обойтись без шведика.

Слесарь был бледен. Слесарь ненавидел меня. Саркастически улыбнувшись, он сказал:

— Без шве-едика! А как же без шведика сифон зачеканишь? Если бы трихтер был сделан толково, то можно! Но на нем же центра потеряны и во фланце три нитки сорвано, так что я одними клипцанками обойтись не смогу.

— Ну знаете, — воскликнул я, разводя руками, — уж этого я от вас не ожидал! Значит, трихтер, по-вашему, сделан бестолково? Ха-ха! Просто смешно! Где же, господи боже ты мой, видно, что на нем центра потеряны?

— Как это где? — буркнул слесарь. — А допуска на заплечиках с зазором!

Я покраснел до ушей и смущённо сказал:

— Действительно… Я ведь и не заметил, что допуска на заплечиках у него с зазором. Правда ваша. Без шведика тут не обойтись.

И он пошёл за шведиком. Ибо из-за того, что допуска на заплечиках были с зазором, трихтер действительно был сделан бестолково и центра на нём оказались потеряны, так что без шведика невозможно было бы зачеканить сифон с целью раззенковки пуфера, от которой зависело, дать ли ему шабровку, чтобы законтрить штендер, что в свою очередь позволило бы разогнать фершлюс, который оттого плохо работал, что дроссельклапан был отрихтован не в аккурат и теперь люфтил.

1931

Несколько слов касательно оперетты

Велики и неисчислимы мерзости сценического зрелища, именуемого опереттой. Нищета идиотского шаблона, тошнотворной сентиментальности, дешёвой разнузданности, убийственных шуточек, хамство «безумной роскоши», бездонная чёрная тоска извечных ситуаций, банальность унылых «эффектов» — весь этот протухший торт, начинённый мелодраматическими сладостями, политый приторными сливками, каким-то кремом с малиновым сиропом, то бишь «мотивчиками», всё это неприличие, сладострастно облизываемое кретинами из партера и мелобандитами с галёрки, весь этот театральный организм, именуемый опереттой, должен быть, наконец, пнут в соответствующее место столь основательно, чтобы всё в нём перевернулось. Пение, музыка, танец, связанные живым и пульсирующим ритмом, могут создать в театре явление чудесное и увлекательное. Но старую идиотку оперетту надлежит прикончить. Даже помучить её немного перед смертью, чтобы впредь неповадно было. Будь то «Графиня Марица» или «Марина Царица», «Летучая чушь» или «Собачья мышь», «Баяколла», «Перидера», «Индуска», «Пиндуска» или наоборот — всегда, вечно одно и то же: графы, финьшампань, гульба, «любэвь», демонические героини, дуэтик, балетик, кабинетик, весёлые разгульные песенки, от которых веет кошмаром отчаяния, безумные драматические моменты, позывающие к животному смеху, две влюбленные пары, смертельно остроумный комик, очаровательное недоразумение (скажем, отец не узнаёт дочку, поскольку та в новых перчатках; целующаяся пара не замечает входящего в комнату полка тяжёлой артиллерии и т.д.), дипломатические осложнения на Балканах, магараджа в Париже (чтоб тебя там первое же авто переехало!) — таково приблизительно содержимое типичной оперетты.

Героиня каждого такого непотребства обладает поразительной особенностью: в среднем до пятнадцати раз переодевается. В первом акте она сперва одета в скромный домашний костюмчик: платье из серебряной парчи, усеянное бриллиантами, на голове громадная корона из белых плюмажей. Затем она на минутку удаляется в соседнюю комнату, поскольку граф с горничной должны пропеть дуэт о «грезе любви». Возвращается. На ней уже зелёное платье. Она поёт с графом и рассыльным, который невесть откуда появился, куплеты о том, что в мае деревья цветут, а вот осенью, как правило, увядают, танцует, уходит, возвращается. На ней горностаево-шиншилловый туалет, утыканный какой-то дорогой мерзостью. Во втором акте она переодевается цветочницей, потом, оказавшись совершенно голой, вспоминает «сны детских дней, когда сердце в нас трепещет сильней», швыряет миллион франков музыкантишке из «Табарен», пьёт шампанское, разбивает вдребезги бокал (потому что она демоническая), переодевается мединеткой, ноги при этом видны до пупка, поёт вдвоём с князем Сашей Лейнамиску о «сладких грёзах любовных снов, когда приходит вновь в кровь любовь», влезает на стол, переодевается генералом, спрыгивает со стола и поёт о том, что военные — это сплошное удовольствие и «любовный чад сплошных утрат». В третьем акте мы снова видим графиню в домашней обстановке; одетая в бальный туалет, она поёт с директором полиции миленькую частушку о шампанском, причём сорок пять — неизвестно откуда прибывших — шлюх выполняют позади них различные эволюции с крокетными молотками либо с моделями аэропланов (ведь подобные предметы каждый всегда имеет дома под рукой, а уж графиня-то наверняка!), потом появляется комик, переодетый дядюшкой обожаемого Саши, графиня убегает, возвращается в венгерском национальном костюме и выходит замуж за маркиза Булонь сюр Мерд.

Поразительно пленительным бывает во всякой оперетте так называемый хор. Это — трупы и трупини во фраках и голубых платьях. Прежде чем графиня появится где-либо, вся эта труппа трупов образует полукруг и упорно себе потявкивает:

Когда же графиня появится впредь? Её что-то нету давно уж нас средь!Стоит графине появиться, хорьё восторгается ею и, глядя на капельмейстера, а также грациозно выставляя вперёд левую руку, взывает:

А вот и графиня, кумир она ж наш — Любовные сны ей возьмёшь и отдашь!Перед будуарной сценой (Саша — Графиня) хорилы и хорицы удаляются, беседуя столь оживлённо, что пожизненных каторжных работ недостаточно, чтобы искупить подобный интерес к судьбе героини.

Несравненен в своём очаровании язык переводных либретто. Я в этом деле как-нибудь разбираюсь, поскольку сам перевёл несколько. Влюблённый в живую, искреннюю, непосредственную по своей выразительности речь, я, переводя оперетки, не смог противиться искушению и страстно всобачивал «счастья сон» и «любви кумир», а всё потому, что герой «дивный он», и возлюбленной не жалко отдать «весь мир». Всё ведь должно быть зарифмовано, а посему — ничего не попишешь! Небывалой популярностью пользуется в опереттах словечко «сон». Ради рифмы дочь, например, обращаясь к отцу, зачастую называет последнего «дивный сон», графиня умоляет лакея принести ей шампанского, «словно во сне», кто уходит «вон», у того, само собой разумеется, сбудется «сладкий сон», где бы ни появлялось «вновь», там без «снов» ни шагу, если уж «весны», то и «сны», и уж конечно: «Помнишь, ах! В сладких снах». Простенько и замечательно также словечко «крас» (родительный падеж множественного числа от существительного «краса»): «Вы мне милей всех крас, пойдёмте в лес тотчас, там ждёт блаженство нас!» либо: «А я тут жду как раз с томленьем ваших крас!» Этого слова в переводах оперетт я, признаться, не употребляю никогда (клянусь всем святым!), но что касается «снов» и «мечт» — случается: «Узнай же ты мои мечты!» — дивно, не правда ли?

О современной опереточной музыке я уж не пишу. Однако уверен, что в настоящем музыканте она вызывает такое же омерзение, как либретто — в поэте. В ней безраздельно царит венско-берлинская дешёвка; попадается, правда, красивый «Weiner Walzer» либо шлягер а-ля знаменитый «Юзик» из «Мадам Помпадур», но в общем — австрийская слащавость, немецкая «Gemutlichkeit» и международная шиммистость берут верх.

Дурацкое это зрелище, нищету коего подчеркивают всё более роскошные наряды и всё более ординарнейшие «вставки», должно решительно уступить место музыкальной комедии — без хоров, графов, «красоток», шампанского, без ослепительных туалетов примадонны (50% сметы и успеха), без наддунайско-черногорского фольклора и берлинских кретинизмов (типа: «Schatzi, zeig mir dein Fratzi» или что-нибудь вроде). Дебелую эту докучную немчуру, эту расфуфыренную фрау Раффке театрального искусства самое время препроводить в паноптикум.

1924

Интервью

На визитной карточке, которую протянула мне горничная, стояло: «Богдан Рышард Лупко, литератор». Затем вошёл сам литератор Богдан Рышард Лупко, объявил, что он — Богдан Рышард Лупко, литератор, и сел.

Богдан Рышард Лупко оглядел стены, письменный стол, полки и, наконец, голосом дрожащим и радостно возбуждённым сказал:

— Вот, значит, храм раздумий, в коем созидает маэстро.

Положительное впечатление, произведённое на меня Богданом Рышардом Лупко, возникло как-то сразу. «Маэстрящих» я вообще-то ненавижу. Но, поглядев в его голубые сияющие глаза, полные восторга и поклонения по отношению ко мне (в глазах этих было целое посвящение — длинное, сердечное, преувеличенное, завершённое глубоким уважением и преданностью), поглядев на беспомощные руки Лупко, руки, которые могли быть в данный момент самыми счастливыми, держи они букет роз (предназначенный, разумеется, мне), — я почувствовал теплую симпатию к Богдану Рышарду и с неподдельным дружелюбием ответил:

— Вот, значит.

Лицо Лупко раскраснелось так, словно бы ответ мой был сенсацией, сюрпризом, чем-то менее всего на свете ожидаемым.

Влажным восхищённым взглядом начал он полировать мебель. Он превратился в весеннее солнце, от которого некрашеные полки, стол, стулья (и я сам) засияли, словно наполитуренные.

Мы помолчали несколько мгновений, оба счастливые и смущённо улыбающиеся.

— Я пришёл, маэстро, просить у вас интервью. Я редактирую литературный ежеквартальник слушателей Высшей Шелководческой Академии (ВША, — прибавил он с лукавой улыбкой). Журнал наш называется «Зови нас, рань!» и…

Название журнала столь озадачило меня с фонетической стороны, что я прервал Лупко и попросил написать последнее на бумаге. Несколько успокоенный увиденным, я поинтересовался программой журнала, его содержанием, целями и тому подобным, то есть абсолютно не имеющими для меня значения вещами.

Литератор Богдан Рышард откашлялся, малость придвинул стул и с воодушевлением начал излагать:

— Нашей целью, маэстро, являются красота и дух. Мы верим в лучезарное будущее, в победу добра и солнца. Наши идеалы: правда, вера, искусство и сила. Долой слабость! Долой маразм! Мы стремимся к новой заре! Человечество должно возродиться, омытое в кринице истины и духа! Серая повседневность должна исчезнуть с лица земли — мы заменим её царством духа и красоты.

На благородном лице розового от природы Лупко проступили пылающие помидорные пятна; левой рукой он темпераментно маневрировал между сердцем и потолком.

Программа ежеквартальника мне очень понравилась. Царство красоты и духа было ведь и моей тайной мечтой. Поэтому я спросил, каким образом ВША реализует свои намерения.

Оказалось, что очень просто. Каждый квартал будет выходить по номеру «Зови нас, рань!», в каковом будет прививаться человечеству вера в красоту, в дух и в лучезарное будущее. С помощью идеалов, истины, искусства и могущества будут изгнаны из мира слабость и маразм, после чего все начнут стремиться к заре — и народы автоматически возродятся в кринице истины и духа. Тут-то и исчезнет серая повседневность, а затем уже настанет царство духа и красоты.

Не скрою — я загорелся этими идеями. Ведь все было ясно и без долгих слов… подумать только, человек веками мучается, трудится, ищет новых дорог, проглатывает сотни книг, но всё более погрязает в сомнениях и внутреннем разладе. А между тем вот этакий Богдан Рышард с молниеносной быстротой овладел совокупностью проблем и загадок, наметил себе чудесную цель, изыскал простые средства для её достижения и — в орлином полёте — мчит к победе.

— Чем же я могу быть вам полезен? — спросил я.

— Мы просим, маэстро, интервью! Мы ждём, чтобы со страниц нашего ежеквартальника прозвучали сильные мужские слова…

— Пожалуйста, задавайте вопросы.

Лупко вытащил из кармана блокнот и карандаш.

— Что маэстро думает о красоте?

Я не колеблясь ответил:

— Верю в лучезарное будущее красоты.

— А о духе что вы думаете, маэстро?

— Дух — это сила. Истина духа и веры должна светить человечеству, а дорога к ней ведёт через золотые врата искусства.

Лупко от восторга потерял рассудок.

— Верно! Верно! — говорил он горячим, заклинательским шёпотом, записывая мои слова. — А каковы, маэстро, должны быть идеалы человечества?

— Идеалами человечества должны быть сила и вера в лучезарную зарю рассвета! Народам следует возродиться в кринице истины и духа, а лозунгом их должна стать вера в то, что маразм и слабость исчезнут с лица земли, омытые рассветными лучами царства духа.

Лупко плакал. Из пылких, горящих глаз его слёзы стекали на помидорные пятна, а последующие капали на блокнот, испещрённый нервическими буквами.

— Ну не чудотворно ли, ну не чудесно ли, — воскликнул он, — что вы, маэстро, понимаете всё и чувствуете, как мы! Ведь мы же не сговаривались! Ведь из ваших уст, маэстро, я услышал подтверждение наших идеалов! Да! Мы тоже веруем в лучезарную победу духа! Наши идеалы идентичны: сила, искусство и истина! Мы устремляемся вместе с вами к новой заре!

— Вместе, юные друзья! — крикнул я. — Да здравствует дух!

— Да здравствует!!! — завыл Лупко уже в трансе, уже в экстазе, уже мой навеки.

— А теперь — водяры бы, девок бы, надраться бы, трах-тарарах бы! — рычал я, как безумный, самозабвенно вознеся десницу к потолку.

— Да! Да! — кричал Лупко в идеалистическом помрачении. — Вместе! Водки! Девок! Трах-тарарах! Надраться! К новой заре! К новым рассветам!

Возвращались мы с Бодей в лучезарном сиянии новой зари. Было семь утра. Бодя плёлся потрёпанный и помятый.

Наконец он пробормотал:

— Слышь, Юлька!.. А может, на вокзале продадут?

Как известно, железнодорожные буфеты открыты круглосуточно и без перерыва, а с недавних пор стали продавать там и спиртные напитки.

1931

«Графоман пишет как попало о прекрасных вещах,талант пишет прекрасно о чём попало»

Слева вы видите фотографию Юлиана Тувима. В биографии этого выдающегося польского поэта — немало парадоксов. Многим из нас он известен прежде всего своими великолепными детскими стихами — «Паровоз», «О пане Трулялинском», «Птичье радио», «Очки» и другими, — а ведь стихи для детей составляют лишь очень малую часть его творчества, да и написаны они были в весьма ограниченном временном промежутке. Тувим, который одно время работал в пресс-центре Юзефа Пилсудского, ярого ненавистника России советской и всякой иной, Тувим, сохранявший потом дружеские отношения с видными пилсудчиками, — тот же самый Тувим с огромным уважением и любовью относился к русской культуре и сделал огромное количество переводов с русского на польский: Пушкин, Грибоедов и Баратынский, Лермонтов и Некрасов, Тютчев и Фет, Сологуб и Бальмонт, Брюсов и Блок, Пастернак и Маяковский, а также «Слово о полку Игореве», проза Достоевского, Чехова, Лескова, Короленко… Тувим, чья поэзия поражает глубиной мысли и чувства — это ведь тот же самый Тувим, чьи блестящие афоризмы переполняют в наши дни интернет (один из них вынесен в заголовок этого послесловия). Наконец, парадоксальным является то, что человека, составившего целую эпоху именно в польской поэзии, человека, во всех отношениях являвшегося гордостью Польши, символом всего лучшего, что в ней есть, человека, весьма далёкого от собственно еврейской культуры, — именно такого человека польские националисты годами травили, припоминая ему его еврейское происхождение и отказывая ему в праве считать себя поляком. Своим ненавистникам Юлиан Тувим ответил, ответил в своём поразительной силы обращении «Мы, польские евреи»:

… Быть поляком — не честь, не заслуга, не привилегия, а то же самое, что дышать. Не знаю людей, которые с гордостью дышат.

Я поляк, ибо в Польше родился, рос, учился, был счастлив и несчастен… Я поляк, ибо живёт во мне тайное суеверное желание, неподвластное ни разуму, ни логике, чтобы мёртвое моё тело приняла и вобрала польская земля. Я поляк, оттого что об этом говорили мне польскими словами в родительском доме. Оттого что с младенчества вскормлен польскою речью. Оттого что польским стихам и песням учила меня мама. И первая поэтическая волна, накрывшая меня с головой, рассыпалась брызгами польских слов. Поэзия — суть моей жизни — немыслима на другом языке, даже если владеешь им в совершенстве.

Я поляк, оттого что по-польски поведал о первой любви — лепетал о радостях её и грозах. Я поляк, оттого что поэт. И поэт, оттого что поляк. И ещё оттого, что берёза с ивой милее, чем пальма и кипарис, а Мицкевич с Шопеном — дороже Шекспира и Бетховена. Отчего дороже — разуму опять-таки недоступно. Я поляк потому, что глубоко усвоил некоторые, сугубо польские недостатки. И польских фашистов ненавижу больше, чем всяких иных. Вот самое серьёзное доказательство, что я — настоящий поляк. И главное — хочу быть поляком…

Он и был поляком, он и остался поляком до конца. Чудом ускользнув в сентябре 1939 года из разгромленной Польши, Юлиан Тувим долгие семь лет провёл в эмиграции. «Меня выбросило сперва в Париж, потом в Португалию, затем в Рио-де-Жанейро (чудо из чудес), наконец, в Нью-Йорк… А должно было забросить в Россию», — писал он потом. Собственно, в этих его словах и заключена суть той его «непольскости», которую ему не могли простить националисты.

Война словно бы рассекла его жизнь надвое. Его лучшие произведения были созданы в Польше. В Америке Тувим почти не писал стихов: начатая было им поэма под названием «Польские цветы» так никогда и не была закончена. Все его мысли были на родине, среди близких ему людей. О стране своего пребывания Тувим отзывался с обычным своим горьким остроумием, говоря, что она «непосредственно от эпохи варварства перешла в эпоху декадентства — без того, что обычно бывает посередине и длится множество лет, — без этапа культуры». Манифест «Мы, польские евреи» был написан им в 1944 году — Тувим только что узнал о гибели своей матери, оставшейся там, в истекавшей кровью Польше…

Те коротенькие рассказы-юморески Юлиана Тувима, которые вы прочитали, были в своё время переведены на русский язык Асаром Эппелем — блестящим переводчиком не только Тувима, но и многих других поэтов. Теперь он и сам известный писатель-прозаик: несмотря на прекрасные стихотворные переводы, Асар Эппель поэтом не стал.

А вот Тувим — он прежде всего поэт, настоящий, большой поэт. Всё, за что он брался — будь то юморески, весёлые детские стихотворения, публицистические статьи или афоризмы — всё он делал на высочайшем уровне мастерства. Но главным делом его жизни была поэзия — глубокая, полная сомнений, боли и раздумий. Поэтому и закончить своё послесловие о Тувиме мне хотелось бы всё же его стихами.

Стихотворение «Разговор» из сборника «Слова в крови» (1926 год) весьма характерно для творчества Юлиана Тувима. Оно было написано Тувимом примерно в то же самое время, что и озорные его юморески. На русский язык его перевёл всё тот же Асар Эппель. Послушайте, как оно звучит в исполнении Анатолия Шагиняна (фрагмент музыкальной композиции «Песни людские»):

… Сразу после окончания войны Тувим вернулся на родину. Но и там его не оставили в покое. В конце лета 1953 года они с женой решили, что проведут Рождество на курорте в Закопане. И тут же последовал странный телефонный звонок. Незнакомый голос угрожающе произнёс в трубку: «Не приезжай в Закопане, а то можешь живым не уехать»… Он и не уехал из Закопане живым: 27 декабря 1953 года его сердце остановилось. Инфаркт настиг его в 59 лет…

Валентин Антонов

www.vilavi.ru