Содержание

Четверостишия Федора Тютчева — читать

Опубликовано автором Stesha

Содержание

- 1 Стихи Тютчева длиной 4 строчки и меньше

- 1.0.1 Поделиться ссылкой:

>>> Федор Тютчев

Четверостишия Федора Тютчева:

***

Впросонках слышу я — и не могу

Вообразить такое сочетанье,

А слышу свист полозьев на снегу

И ласточки весенней щебетанье.

(Федор Тютчев)

***

Всё отнял у меня казнящий бог:

Здоровье, силу воли, воздух, сон,

Одну тебя при мне оставил он,

Чтоб я ему ещё молиться мог.

(Федор Тютчев)

***

Все, что сберечь мне удалось,

Надежды, веры и любви,

В одну молитву все слилось:

Переживи, переживи!

(Федор Тютчев)

Из Микеланджело

Молчи, прошу, не смей меня будить.

О, в этот век преступный и постыдный

Не жить, не чувствовать — удел завидный.

Отрадно спать, отрадней камнем быть.

(Федор Тютчев)

***

Как верно здравый смысл народа

Значенье слов определил:

Недаром, видно, от «ухода»

Он вывел слово «уходил».

(Федор Тютчев)

***

Когда осьмнадцать лет твои

И для тебя уж будут сновиденьем,-

С любовью, с тихим умиленьем

И их и нас ты помяни.

(Федор Тютчев)

***

Кто б ни был ты, но, встретясь с ней,

Душою чистой иль греховной

Ты вдруг почувствуешь живей,

Что есть мир лучший, мир духовный.

(Федор Тютчев)

***

Нам не дано предугадать,

Как слово наше отзовется,-

И нам сочувствие дается,

Как нам дается благодать.

(Федор Тютчев)

***

Не всё душе болезненное снится:

Пришла весна — и небо прояснится.

(Федор Тютчев)

***

«Не дай нам духу празднословья»!

Итак, от нынешнего дня

Ты в силу нашего условья

Молитв не требуй от меня.

(Федор Тютчев)

***

Не знаешь, что лестней для мудрости людской:

Иль вавилонский столп немецкого единства,

Или французского бесчинства

Республиканский хитрый строй.

(Федор Тютчев)

Ответ на адрес

Себя, друзья, морочите вы грубо —

Велик с Россией ваш разлад.

Куда вам в члены Английских палат:

Вы просто члены Английского клуба…

(Федор Тютчев)

Последний катаклизм

Когда пробьет последний час природы,

Состав частей разрушится земных:

Всё зримое опять покроют воды,

И божий лик изобразится в них!

(Федор Тютчев)

***

Прекрасный день его на Западе исчез,

Полнеба обхватив бессмертною зарею,

А он из глубины полуночных небес —

Он сам глядит на нас пророческой звездою.

(Федор Тютчев)

***

Природа — сфинкс. И тем она верней

Своим искусом губит человека,

Что, может статься, никакой от века

Загадки нет и не было у ней.

(Федор Тютчев)

***

Пускай от зависти сердца зоилов ноют.

Вольтер! Они тебе вреда не нанесут.

Питомца своего Пиериды покроют

И Дивного во храм бессмертья проведут!

(Федор Тютчев)

***

Увы, что нашего незнанья

И беспомощней и грустней?

Кто смеет молвить: до свиданья,

Чрез бездну двух или трех дней?

(Федор Тютчев)

***

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать —

В Россию можно только верить.

(Федор Тютчев)

***

Чертог твой, спаситель, я вижу, украшен,

Но одежд не имею да вниду в него.

(Федор Тютчев)

***

За нашим веком мы идем,

Как шла Креуза за Энеем:

Пройдем немного — ослабеем,

Убавим шагу — отстаем.

(Федор Тютчев)

с этими стихами читают:

◦ короткие стихи Федора Тютчева ◦

Поделиться ссылкой:

Без рубрики

рассказы, сказки, стихи, песни, поделки для детей.

Поиск

Оформить заявку и купить диплом в Иваново легально на любой выбор. | Смотри порно фильмы тут Mega-Porno.me | Лучшая коллекция бесплатного порно видео в HD осмотры гинеколога u-ginekologa.ru

Все Порно можно смотреть и скачивать даже на телефоне

Искать…

Детские рассказы

Рассказы популярных советских и зарубежных детских писателей: Бианки Виталий, Николай Носов, В. Драгунский, Аркадий Гайдар, Григорий Остер, Агния Барто, Сергей Михалков, Астрид Линдгрен и многих других представлены в формате mp3 а также в текстовом формате.

Детские стихи

В разделе «Детские стихи» собраны стихи как для самых маленьких (Агния Барто, Сергей Михалков, Эдуард Успенский, Корней Чуковский, Маршак Самуил), так и стихи входящие в школьную программу (Борис Заходер, Н. А. Некрасов, Фет А.А., И.А.Бунин) Стихи можно скачать, распечатать либо просто почитать на сайте. Ну и наконец большинство стихов представлены в аудиозаписи и Вы сможете слушать детские стихи онлайн.

А. Некрасов, Фет А.А., И.А.Бунин) Стихи можно скачать, распечатать либо просто почитать на сайте. Ну и наконец большинство стихов представлены в аудиозаписи и Вы сможете слушать детские стихи онлайн.

Сказки

Аудиосказки для детей.

Представляем вам большой выбор сказок для детей Российских: К.И. Чуковский, А.С. Пушкин , Маршак и зарубежных авторов: Андерсен Г.Х., Братья Гримм, Шарль Перо и другие а также старинные Русские народные сказки. Сказки для детей на нашем сайте можно читать и слушать онлайн, а также Сказки скачать бесплатно и без регистрации в формате mp3.

Поделки

На сайте собраны простые поделки для детей. Показаны примеры поделок из природных материалов, пластилина, бумаги. Для поделок для детей своими руками можно использовать самые разные материалы: шишки, орехи, яичную скорлупу, солёное тесто, ракушки и многое другое. В основном у нас представлены простые поделки для развития основных навыков для изготовления поделок.

Детская музыка

Добро пожаловать в раздел: Детская музыка. В разделе представлено большое количество детских песен: песен из мультфильмов и детских фильмов. Классические мелодии в обработке для лучшего детского восприятия. Колыбельные песни и мелодии. Детскую музыку скачать, а также слушать онлайн можно бесплатно и без регистрации.

Раскраски

Раскраски. Детские картинки для раскрашивания.

Классическая музыка для детей

Классическая музыка Баха , Моцарта, Вивальди

и других великих композиторов для Ваших малышей.

Классическая музыка для детей из сборника Baby Einstein Music:

классическая музыка для праздников и путешествий

в обработке для лучшего детского восприятия.

Вся детская музыка доступна для скачивания и прослушивания онлайн.

Books: From the Land of Shadows : Transparent Petropolis

[Невидимая строка текста как временный способ расширить столбец содержимого с выравниванием по ширине текста до полей на большинстве окон просмотра, просто для повышения стабильности отображения в промежутке между созданием столбца и его загрузкой]

Осип Мандельштам, стихи выбраны и переведены Джеймсом Грином Осип Мандельштам: 50 стихотворений в переводе Бернарда Миреса К настоящему времени полдюжины различных отрывков из поэзии Осипа Мандельштама переведены на английский язык с переменным успехом. Случай с Надеждой Мандельштам показывает, насколько важно, чтобы перевод выполнялся с должной сдержанностью. Два ее великих прозаических произведения «Надежда против надежды » и «Покинутая надежда » были переведены Максом Хейвордом, чья тактичная верность едва ли могла быть улучшена. Еще более весомый аргумент в пользу того, чтобы не трогать поэзию Осипа Мандельштама. Даже люди, которые без зазрения совести читают переводную прозу, когда читают переводную поэзию, беспокоятся о том, получают ли они что-то стоящее. Неопровержимый аргумент, с эстетической точки зрения, может быть выдвинут против самой идеи перевода поэзии. Но когда дело доходит до дела, никто не живет только эстетикой. Джеймс Грин — честный и преданный слуга Мандельштама, но сам по себе он немного поэт. Его книга снабжена позирующим предисловием, в котором он, среди прочего, объясняет, что счел необходимым оставить части некоторых стихотворений непереведенными, поскольку не смог найти поэтического эквивалента. Подразумевается, кажется, что для других частей он нашел поэтический эквивалент. Все это звучало бы очень глупо, если бы не предисловие Дональда Дэви, чтобы напомнить нам, как звучит настоящая глупость. Профессор Дэви приветствует уникально европейскую округлую формальную завершенность, которую он считает беспрецедентным вкладом мистера Грина в задачу перевода Мандельштама. Что-то в этом есть. Во многих своих работах Мандельштам действительно является формалистом, и Дэви, в свое время сам грозный формалист, прекрасно это осознает. Формальный элемент, безусловно, отсутствует в переводах Брауна/Мервина и Макдаффа. Но с первого взгляда видно, что его еще больше не хватает в переводах мистера Грина. Он еще более прерывист, чем они. Вероятно, Дэви, бросающему вызов собственным аргументам, нравится то, что написал мистер Грин, потому что это звучит по-паундовски. «Предыдущие британские версии были деревянными, — заявляет Дэви.0020 звонит — это бронза, собственно римская бронза». Так же рассуждал Паунд о речах Муссолини и с теми же основаниями. Мистер Грин, возможно, и опустил отрывки из некоторых стихотворений, но, по крайней мере, — подобно Брауну/Мервину и в отличие от Макдаффа — он дал выбранным стихотворениям соответствующие номера, так что их можно легко найти в томе I трехтомника. Собраний сочинений , монументальное Собрание сочинений под редакцией Струве и Филиппова. Сверка с оригиналами вскоре показывает, что нашему переводчику недостает того самого чувства формы, которое, по убеждению его наставника, профессора Дэви, жизненно важно для выполнения задачи. «Верный как никогда раньше», — заявляет Дэви. Но взгляните на № 6 (из Kamen ), маленькое стихотворение, написанное в 1909 году. Ни Браун/Мервин, ни Макдафф не включают это стихотворение, так что полезно иметь его перевод, но из версии мистера Грина можно подумать, что оригинал был фрагментарный, асимметричный — словом, прерывистый.

Это дает вам некоторое представление об образах компонентов строфы, но не дает никакого представления о ее форме. Если мистеру Грину приходится заниматься Эзрой Паундом, было бы лучше, если бы он повторял строгую форму Паунда, а не свободную форму; но на самом деле моделью, на которую ему следует обратить внимание, является одна из собственных моделей Паунда, Готье, чьи Emaux et Camées являются почти эквивалентом того, как молодой Мандельштам упаковывал сильно сжатые образы в строгую, симметричную, точно рифмующуюся форму. Другой поучительный пример — Бодлер, чей интерес к Петрарке напоминает интерес Мандельштама. Один из способов, которым Бодлер передает невинность посреди убожества, заключается в заключении своего скабрезного взгляда на жизнь в строгие петрарчанские формы. Если вычесть преднамеренно извращенный элемент Бодлера, собственный интерес Мандельштама к Петрарке дает тот же результат: чем разнообразнее его взгляд на хаотический мир, тем более вероятно, что он будет выражать его через знакомую простоту классической формы. Знаменитое определение мандельштамовского акмеизма — как ностальгии по мировой культуре — воплощено в формальной стихии его творчества от начала до конца. Акмеистические манифесты обычно выражали свое неприятие символистского движения, призывая к ясной, простой понятности образа. В этом смысле акмеизм был скорее похож на то, что мы знаем как имажинизм, и комментаторы правы, когда указывают, что Мандельштам — чья образность может быть обратной ясности — не был акмеистом. Но Мандельштам никогда не снисходит до безвестности. Когда он говорит что-то сложно, всегда чувствуешь, что по-другому нельзя. В его стихах всегда чувствуешь присутствие центральной, властной простоты духа — и их непретенциозная внешняя форма обычно является тем посредником, через который ты ее впервые чувствуешь. В русской традиции Мандельштам восходит к Державину и Тютчеву, которые посвятили свою долгую жизнь словесной изысканности и церемониальному стилю. Потому что Мандельштам тверд, как скала. Если он когда-либо звучит по-детски, то только потому, что переводчики не могут найти эквивалент центростремительной силе, скрепляющей каждое из его стихотворений. В современном искусстве Западной Европы наиболее похожими на него людьми являются художники «Синего всадника». Возможно, это невозможно. Но некоторые переводчики делают это лучше, чем другие, и у вас не может быть большей или меньшей степени ничего. Иногда, как в «Лютеране», мистер Грин пытается использовать четырехстрочную форму, даже снабжая некоторые строфы рифмами или, по крайней мере, полурифмами. Но в целом он слишком редукционист, чтобы чувствовать себя комфортно, когда пишет что-то, что может звучать как дополнение. Последнее является одним из самых известных ранних стихотворений Мандельштама — его жена говорит о нем в одном из многих интересных критических рассуждений, содержащихся в ее мемуарах, — и я действительно думаю, что версия Брауна/Мервина (Макдафф не пытается это сделать) служит поворот как и любой. Мервин, которого можно считать партнером по стихосложению в комбинации Браун/Мервин, почти в такой же степени является вкладчиком, как мистер Грин — исключенным, но, по крайней мере, Мервин с помощью Брауна знает, что, когда Мандельштам ссылается на полет журавлей он имеет в виду журавлей в Данте, Inferno V. В своей первой строфе Грин называет их «птицами». Они журавли во второй строфе, но почему не в первой, где Мандельштам так явно сочетает один из самых звучных образов Гомера с одним из образов Данте? Покровное полотно — малая компенсация за такую потерю. Язык мистера Грина продолжает вызывать беспокойство по той простой причине, что он слишком часто пытается найти другой способ сказать то, что уже сказал другой переводчик. Возьмем другое известное стихотворение в № 89.(из Tristia ) первая строка переведена Макдаффом как «мы умрем в прозрачном Петрополисе», что дословно писал Мандельштам. Версия г-на Грина начинается так: «Мы оставим наши кости в прозрачном Петрополисе», что одновременно выглядит более причудливо и банально, чем оригинал. Одна из проблем редукционистского импульса в поэзии состоит в том, что он настолько озабочен локальной интенсивностью, что забывает, как сделать обычное утверждение. Эта причуда становится двойной помехой при переводе Мандельштама, поскольку среди его более плотных образных пассажей он включает строки, которые, очевидно, должны быть простыми как день. Возможно, мистер Грин просто не хотел звучать как Браун и Мервин, но неизбежный побочный эффект заключается в том, что он звучит меньше, чем Мандельштам, чем должен. Однако он заслуживает похвалы хотя бы за то, что пытался оставаться на расстоянии слышимости. Мистер Бернард Мирс действительно позволяет разорвать. То же стихотворение, та же строчка: «Я научилась разделять», что звучит как хвастовство пьяной доярки. Том мистера Миреса великолепно издан в американской манере, но в своих местных деталях его переводы настолько самонадеянны, что приравниваются к «версиям», и холодная правда состоит в том, что любая «версия» Мандельштама обречена быть неадекватной просто потому, что ни один поэт на Западе не прошел через сравнимый опыт. Книга Миреса имеет первоклассное предисловие Иосифа Бродского, который тем самым опровергает свой собственный аргумент о том, что критика Мандельштама всегда будет несостоятельной. Он пронзительно говорит о значении города Петербурга для мировоззрения Мандельштама; он, как и следовало ожидать, информативен в отношении русской поэтической традиции, наследником и кульминацией которой является Мандельштам; и он глубоко и всесторонне прав насчет значения личной судьбы Мандельштама. Если бы у Мандельштама были чисто политические возражения против советского режима, утверждает Бродский, он мог бы выжить. Но то, что он воплощал, было лирической силой, а поскольку лиризм есть этика языка, само его существование представляло собой невыносимую угрозу. О таком анализе можно говорить много, но первое, что нужно сказать, это то, что он зависит от субъекта. Если оставить в стороне странные высказывания профессора Дэви, в переводах и заметках мистера Грина, какими бы преданными и кропотливыми они ни были, мало что свидетельствует о том, что он полностью осознает истинное значение Мандельштама как исторической фигуры. Он беззастенчиво цитирует мнение Роберта Чендлера о том, что Мандельштам во время своей второй ссылки в Воронеже был «как Паунд в пизанском лагере для задержанных, зная, что он может умереть в любой момент…». Даже Дэви, которому Паунд не по зубам, не был бы способен на столь непропорциональное сравнение. При всем проявлении учености и энергии г-на Грина (кажется, он попросил половину поэтов и профессоров в мире прочитать его рукопись), есть что-то незрелое во всем его подходе к предмету. Никто не может возражать, когда в целях разъяснения он дает нам отрывок из «Гомера» Поупа вместо простой ссылки на Гомера, а затем идентифицирует этот отрывок как исходящий от Александра Поупа, на случай, если мы подумаем, что кто-то другой по имени Поуп перевел Гомера. Это не значит, что западные мнения о Мандельштаме не учитываются. На самом деле только они и умеют: даже Бродский, будь он еще в Советском Союзе, не смог бы так говорить о Мандельштаме, как сейчас. Если оставить в стороне кембриджскую монографию Брауна и его введение (написанное на английском языке) в Собраний сочинений , его введение в Избранных стихов 1973 года (теперь доступное как один из современных европейских поэтов Penguin) дает нам лучшее представление о важности Мандельштама, чем любое эссе, которое исходило или может исходить из Советского Союза. Когда я пишу, рядом со мной стоит единственное советское издание Мандельштама. Он тоже вышел в 1973. Красивая работа, как и все книги серии Biblioteka Poeta . Маловероятно, что советский режим когда-либо найдет приемлемый способ договориться с Мандельштамом. Этот том был лучшим, что они могли сделать, и, попробовав его один раз, больше никогда не пробовали. Кто-то, должно быть, понял, что нельзя сделать Мандельштама идеологически чистым, просто исключив его наиболее сомнительные стихи. Он не похож на Ахматову, с которой именно так обращались, причем результаты, которые Союз писателей и все прочие причастные халтурные институции явно считают успешными, поскольку поп-издания выходят постоянно. Все они имеют одинаковые лживые вступления, но вы можете легко увидеть обоснование выбора и отказа от стихов. Творчество Ахматовой напрямую связано с ее жизнью и временем. Если вы исключите стихи, явно протестующие против жестокости режима, у вас останутся стихи, которым в глазах режима можно дать 9 баллов.0020 nihil obstat , так как они связаны с общим патриотическим опытом простых людей. Но я не ставлю здесь целью провести различие между Мандельштамом и Ахматовой. Первое, что нужно сказать о них, это то, что они вместе, а не порознь. Как с Мандельштамом, так и с Ахматовой вся важная научная работа сделана на Западе. Когда вы посмотрите на двухтомник Струве и Филиппова «Ахматова Сочинения », стоящий в грязно-белом переплете рядом с их черно-золотым трехтомником «Мандельштам», а затем посчитайте два тома воспоминаний, в которых Надежда Мандельштам так много освещает все способы, которыми связаны жизни этих двух великих поэтов, задаешься вопросом, может ли какой-либо век, не говоря уже о нашем, соответствовать такой концентрации творческого интеллекта. Преодолеть языковой барьер, однако, непросто. Но я могу обещать всем, кто хотел бы выучить русский язык, что вознаграждение стоит затраченных усилий. Я сам решил кое-что выучить язык просто потому, что больше не мог терпеть отстранение от того, что ценили в Пушкине Эдмунд Уилсон и Джон Бейли. К тому времени, когда вы научитесь читать Пушкина, вы, безусловно, сможете начать с Ахматовой, особенно если вы сможете вооружиться стихами Ахматовой (Atlantic-Little, Brown, 1973), образцовый параллельный текст с переводами Стэнли Куница и введением Макса Хейворда. Однако, переходя от Ахматовой к Мандельштаму, с шоком обнаруживаешь, что русский язык — еще более изощренно тонкий язык, чем ты думал сначала. Это все равно, что выучить итальянский достаточно, чтобы читать, скажем, рассказы Моравии, а затем браться за поэзию Монтале — вы можете видеть форму предложения, но все слова в нем незнакомы. Или предположим, что вы были японским профессором английского языка, который читал А. Но в этом случае настойчивость никогда не подведет. Наоборот. Большинство из нас вырастают из Дилана Томаса, находя его поведение маленького мальчика слишком смущающим для восприятия или же решая, что он никогда не значил так много, как хотел бы. Но Мандельштам — настоящий невинный человек, с невинностью, которая могла видеть все и оставаться простодушной. Он никогда не перестанет напоминать вам о Монтале, потому что Монтале так же подчеркивает искупительное качество несущественных вещей — этот амулет в его стихотворении о Доре Маркус — своего рода знак, который раз за разом появляется у Мандельштама, а дети в «Кафе Рапалло» «, возможно, играет в одну из тех самых игр, в которых Мандельштам видел единственное хранилище своей обреченной души. Но отступление всегда похоже на наступление. Мандельштам настолько успешно доказывает свою ненужность государству, что убеждает вас в ненужности государства ему. Еще один поэт, которого он вспоминает, — это Рильке, но без нытья. Сетования Рильке по поводу краха западной цивилизации в основном вдохновлены возможностью того, что дворянки, которым он всю жизнь подлизывался, больше не будут приглашать его в свои замки на выходные. Мандельштам был намного выше этого. У него было мировоззрение. Чудо в том, что мир вообще узнал об этом. Мы можем позволить себе быть в восторге от того факта, что так много его работ сохранилось, но никогда не должны забывать, что они сохранились случайно. Как часто отмечает в своих воспоминаниях Надежда Мандельштам, спасти мог только случай. Но даже если предположить, что свободная человеческая мысль подошла к концу своего времени, Мандельштам — один из тех высших художников, которые убеждают вас в том, что существует такая вещь, как поэтическое бессмертие, и что оно находится в единстве с простейшими силами творение, так что ничто не может разрушить его. В одном из своих стихотворений он говорит, что галоп лошади продолжает быть слышен после того, как лошадь лежит мертвой. Метафора, безусловно, применима к нему, хотя ни одна лошадь никогда не умирала так ужасно, как он. (Новое обозрение, 1978 г.) |

Блок, Александр (1880–1921) — Избранные стихи

«Портрет Александра Блока»

Константин Сомов, 1907 г.

Wikimedia Commons

Переведено А. С. Кляйном © Copyright 2022. Все права защищены.

Эта работа может быть свободно воспроизведена, сохранена и передана в электронном виде или иным образом для любых некоммерческих целей .

Применяются условия и исключения.

Содержание

- Введение

- Незнакомец

- «Я прибит к барной стойке»,

- Ты помнишь?

- Посетитель

- На рассвете

- Еще раз

- Девственный снег

- В конце

- На этой печальной земле

- Ночь

- Равенна

- К музе

- ‘О, как отчаянно я хочу жить:’

- Гамлет

- ‘Как тяжело идти среди толпы’

- Я помню

- Прости

- Художник

- На Куликовом поле

- «Я предчувствую тебя»

- «Рожденные в дни без происшествий»,

- Индекс по первой линии

Введение

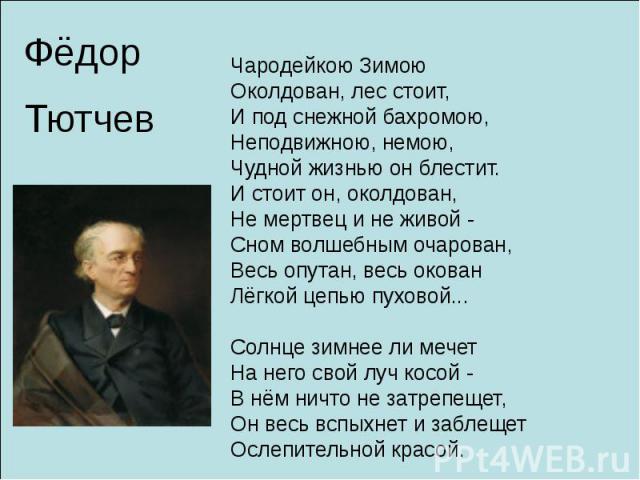

Александр Блок (1880-1921) родился в Санкт-Петербурге. Его отец был профессором права в Варшаве, а дед, Андрей Бекетов, был известным ботаником и ректором Санкт-Петербургского государственного университета. После разлуки родителей Блок жил с аристократическими родственниками в подмосковной усадьбе Шахматово, где открыл для себя философию Владимира Соловьева и поэзию тогда еще малоизвестного 19поэты ХХ века Федор Тютчев и Афанасий Фет. В 1903 году он женился на актрисе Любови Менделеевой, дочери химика Дмитрия Менделеева, и позже был вовлечен ею в сложные отношения втроем со своим товарищем-символистом Андреем Белым. На смену ранней лирико-символистской поэзии Блока пришел более прохладный иронический стиль. Хотя он оказал сильное влияние на молодое поколение, особенно на Ахматову, его ранняя поддержка революции 1905–1907 годов и более поздние стихи, такие как «Двенадцать», отдалили его от его прежней литературной аудитории, хотя он тоже разочаровался в направлении 19-го века.17 Революция. Стихи, отобранные здесь, в основном представляют его личную и личную поэзию, начиная с 1908 года, с отсутствием ранней лирики и символизма, а также более поздних, более политических стихов.

Его отец был профессором права в Варшаве, а дед, Андрей Бекетов, был известным ботаником и ректором Санкт-Петербургского государственного университета. После разлуки родителей Блок жил с аристократическими родственниками в подмосковной усадьбе Шахматово, где открыл для себя философию Владимира Соловьева и поэзию тогда еще малоизвестного 19поэты ХХ века Федор Тютчев и Афанасий Фет. В 1903 году он женился на актрисе Любови Менделеевой, дочери химика Дмитрия Менделеева, и позже был вовлечен ею в сложные отношения втроем со своим товарищем-символистом Андреем Белым. На смену ранней лирико-символистской поэзии Блока пришел более прохладный иронический стиль. Хотя он оказал сильное влияние на молодое поколение, особенно на Ахматову, его ранняя поддержка революции 1905–1907 годов и более поздние стихи, такие как «Двенадцать», отдалили его от его прежней литературной аудитории, хотя он тоже разочаровался в направлении 19-го века.17 Революция. Стихи, отобранные здесь, в основном представляют его личную и личную поэзию, начиная с 1908 года, с отсутствием ранней лирики и символизма, а также более поздних, более политических стихов. Таким образом, он показывает только одну грань его творчества, часто обнаруживая его близость к глубоко прочувствованному, но ироническому личному стилю Гейне.

Таким образом, он показывает только одну грань его творчества, часто обнаруживая его близость к глубоко прочувствованному, но ироническому личному стилю Гейне.

Незнакомец

Накануне, над ресторанами,

Знойный воздух — дикая тяжесть,

И дыхание весенней тленности,

Задерживает звук пьяного бедлама.

Далеко, над пыльной улицей

Тоскливые пригородные домики,

Слабо блестит позолоченная вывеска булочной,

Шум детей, плач.

И каждую ночь, сверх платы,

Отточенные остроумцы, с их котелками

Под лихим углом, прогуливаются

В лощинах, со своими любовниками.

На озере громко скрипят весла,

Как где-то кричит женщина;

В то время как давно выработанный, совершенно бездумный,

Бледный шар луны смотрит в воздух,

И каждую ночь мой единственный друг

Отражается в этом моем стакане,

Немой, как и я, оглушен, еще раз ,

Кислым таинственным вином,

Пока рядом полусонные официанты

Вокруг соседних столов проходят;

И пьяницы с кроличьими глазами

Кричите: «In vino, veritas!»

Каждую ночь, в назначенный час,

(Это во сне я вижу то же самое?)

Образ девушки, одетой в шелк,

Проходит по запотевшему стеклу,

Медленно движется среди пьяных,

И затем, навсегда на своя,

Садится у оконного стекла

Рассеивающий туман и богатый аромат.

Ее шляпа, за которую цепляется темное перо,

Ее жесткая парчовая драпировка,

Ее тонкая рука, украшенная кольцами,

Вдохните воздух древних историй.

Очарованный таинственной близостью,

Гляжу сквозь пелену теней,

И вижу заколдованный берег,

Далекий, волшебный, тусклый и бледный.

Сокрытые тайны дарованы мне,

Чье-то солнце мне держать,

С тех пор, как кислое вино вошло

В лабиринт моей души.

И эти мягкие страусиные перья

Мягко кивая в моем мозгу,

И бездонные голубые глаза, цветок

В какой-то далекой области.

В моей душе зарыто сокровище,

Единственный ключ к нему — мой!

Вы правы, пьяные дурни!

Я знаю: «В вине правда»

«Я прибит к барной стойке»,

Я прибит к барной стойке,

Я пьян — мне все равно .

В серебристом тумане – сани

Улетели, с моим счастьем…

Ушли с санями, зарывшись глубоко

В снежной трате лет Времени…

Просто просеивает душу мою;

Из-под копыт появляется серебристый туман.

В кромешной тьме летят искры,

Искры в ночи, наполняющие ночь,

Бубенцы звенят все дальше и дальше,

Кстати, о счастье, о его полете.

И только золоченая сбруя

Блестит, в ночи… звенит в ночи…

А ты моя душа… моя омертвевшая душа…

Пьяная наповал…ах, пьяная наповал.

Вы помните?

Вы помните? В нашей сонной бухте

Зеленые волны спали,

Когда линкоры строем впереди,

Входили, беззвучно ползли.

Четыре – все серые. И час

Мы были полны вопросов,

Пока загорелые матросы гуляли

Пристань во все стороны.

Мир стал заманчивее,

Шире, глубже – значит, пришел в движение.

Мы смотрели, как все четверо скользят

В ночь и океан.

И море снова стало мутным,

И безумно мигнул маяк

Как из семафора,

Последний сигнал грустно засиял…

Как мало нам, детям, нужно

В этой жизни – ты и я. В наименьшем, что происходит.

Только пылинку найди

На ноже с чужой земли –

И мир явится чудесным,

Яркий, туманный, на каждом шагу!

Посетитель

Вошла с холода

Вся раскрасневшаяся,

И наполнила комнату,

Свежим воздухом и духами,

Яркой болтовней –

Все надежды развеяв

Полезного труда.

Потом она уронила на пол толстый

Художественный журнал,

И на моем месте стало

Гораздо меньше места, чем раньше.

Все довольно раздражающе,

И слегка нелепо, согласитесь,

Тем не менее, она бы меня

Откройте « Макбет » и прочитайте.

Едва мы достигли

‘ Земля имеет пузыри …’ те слова

Что я едва могу говорить без волнения,

Когда я увидел, что она была так же взволнована,

Глядя в окно, где в движении

Чудовищный полосатый кот с тонкими движениями,

По краю крыши полз,

На страже, там, за влюбчивыми голубями.

Больше всего меня раздражали эти голуби, как всегда;

Поскольку они, а не мы, выставляли счета и ворковали.

Давно прошли времена Паоло и Франчески!

На рассвете

Я вспоминаю бесконечные муки:

За окном угасающая ночь;

Она – дико заламывает руки,

Они – отблеск в утреннем свете.

Измученный, униженный, выжженный,

Целая жизнь, тревожная напрасно,

Как, словно призрак, увеличиваясь,

Белая заря освещала купола, довольно медленно;

Чаще, под окном,

Быстрые шаги прохожих;

И, поднимая круги в лужах,

Капли дождя падали с неба,

И утро, дальше, и дальше, и дальше…

Его бремя бессмысленный вопрос;

Тогда нечего решать,

Яростными слезами весны.

Еще раз

Как прежде, она жаждала

Вдохнуть жизнь в пространство моего сердца,

В мое измученное тело,

Мое холодное жилище.

Как небо, она маячила надо мной,

Но я не смог подняться навстречу ей,

Не мог пошевелить изможденной рукой,

Или даже сказать, что я скучал по ней…

Я смотрел на нее тупо глаза,

Какой грустной она мне показалась,

Между нами больше ничего нет,

Обида, радость, слова, тайна.

Устало земное сердце;

Столько лет, дней, навсегда…

Земное счастье пришло слишком поздно

В своей бешеной тройке!

В конце концов, смертельно болен,

Я странно дышу, ища новизны,

Довольный, кажется, закатом,

Не боясь вечной тьмы…

Мои глаза смотрели в вечность;

Светом сердце мое наполнило,

Пламя страсти угасило,

Прохладной сырой синевой ночи…

Снежная девственница

Ты бела, как далекий храм.

Ты светла, как девственный снег,

Я не верю, что ночи бесконечны,

Вечера полны тоски, так что,

И я не хочу верить в

Душа устала навеки!

Быть может, заблудший путник,

Я постучу в твою дверь,

И ты простишь предателя,

За его смертельные страдания,

Протяни руки к неверному,

И подари ему далекой Весны.

В конце

Нет! Моего сердца не разлюбишь,

Ни красивых, лестных речей; считай

Я чужой и новый для тебя;

Все призрачно, нереально, как во сне.

Но ты уйдёшь, и, как во сне,

Прижмёшься губами к какому-то савану, белому,

Представляя, что оплакиваешь труп,

Три дня, у его головы, каждую ночь.

Опьяненный прекрасными фантазиями,

Упрекнешь судьбу и час,

И надгробный холм, вообразите себе,

Палуба с множеством нежных цветов.

И моя тень пройдет перед тобой,

В девятый, в сороковой день,

Неузнанный, прекрасный, безжизненный.

Как пожелаете? – Да, именно так.

Когда время погасит твою печаль,

Ты захочешь жить скромно, по-настоящему,

С другой сказкой, не с этой…

И тосковать просто по красоте.

Придет, знакомый, долгожданный,

Разбудишь тебя от неземного сна,

И сразу Весна унесет тебя,

В мир тихий и глубокий.

И я умру, ненужный, забытый на время,

Как только появится твой новый спутник,

В тот самый момент, когда ты улыбнешься,

Покончим с твоими бедами и страхами.

Ты забудешь мою могилу, мое имя…

Но проснись, пустой и лишенный света,

И в тот час, в чужих объятиях,

Помня, ищи меня, в ночи!

Как дико ты протянешь руки,

Грустное создание, глубоко во мраке.

Увы! Ни один звук жизни не достигает тех,

Крепко стиснутых весенней пустотой.

Терзаемый невозможностью,

Ты проклянешь судьбу за любовь, которую она не дала!

Но мой ответ прозвучит в моих стихах,

И его тайное пламя поможет тебе жить.

Примечание: В Греческой православной церкви молитвы за умерших произносятся несколько раз, в том числе на девятый и сороковой дни после смерти.

На этой печальной земле

Все это я забыл, на этой печальной земле –

Мужество, Достижение, Слава,

Пока передо мной, на столе,

Сияло твое лицо в простой оправе.

Но пробил час, ты вышла из дома,

Я сорвала с места любимое кольцо.

Ты отдал свою судьбу в чужие руки,

Я забыл твое прекрасное лицо.

Дни шли, кружась, проклятый рой…

Страсть и пьянство, терзаемая раздором…

Я вспоминал о тебе перед алтарем,

Я говорил с тобой, как с юностью, с жизнью…

Я звал, но ты не оглядывалась назад,

Я плакал, но ты не унимался.

Ты завернулась, грустная, в синий плащ,

Из дома, в сырую ночь, ты пошла.

Милый, нежный, где кто знает,

Ты нашел приют своей гордыне…

Я сплю, мне снится тот синий плащ

В котором ты искала сырую ночь…

Все кончено; моя молодость прошла!

Больше никаких мечтаний – о нежности, о славе.

Со стола собственноручно,

Я убрал – твое лицо в простом обрамлении.

Ночь

Ночь, улица, фонарь и аптека,

Тусклый, бессмысленный свет.

Прожить еще четверть века –

То же. Выхода не видно.

Умрешь — еще раз начни все это;

Как прежде, все повторится:

Ночь, холодная рябь на канале,

Аптека, лампа и улица.

Равенна

Все хрупкое, преходящее,

Ты похоронил в веках.

Как дитя ты спишь, Равенна,

В дремлющих объятиях вечности.

Рабы больше не несут мозаику

Сквозь арки построенные Римом.

На стенах прохладных базилик

Золотой огонь угасает.

Грубый склеп смягчился

К томительному поцелую влаги,

Где зеленая пленка покрывает могилы

Монахов и императриц.

Молчат усыпальницы,

Их дверные проемы темны и холодны,

Чтоб черноокой Галлы святой взор

Пробуждается и прожигает камень.

Окровавленный след войны и боли

Стерты, все воспоминания потеряны,

Чтобы голос Плацидии, пробудившийся к жизни,

Поет страсть давно минувших дней.

Море отступило, и розы

Цепляться за камень крепостного вала,

Чтобы Теодориху не снились жизненные бури

Пока он крепко спит в своей могиле.

И заросшие виноградом пустыри, дома,

И люди – все гробницы.

Только благородная латынь, высеченная в бронзе,

Звучит как музыка из камней.

Только в глубоком тихом взгляде

Равеннских девушек, сожаление

За море, которое не вернется

Еще застенчиво мелькает, пока.

Только ночью, склонившись над долинами,

Подводя итоги грядущим векам,

Дух Данте, с орлиным профилем,

Еще поет мне Новую Жизнь.

Музе

В твоей самой сокровенной музыке,

Лживые послания проклятия,

Проклятие всего святого,

Осквернение счастья,

И такая соблазнительная сила

Это повтор)

Ты рисуешь ангелов с небес,

Заманить их на ноги.

И когда ты пренебрежешь всякой верой,

Тогда серо-голубой ореол,

То, что я однажды видел,

Начинает светиться над тобой.

Ты добрый или злой? –

Бесчеловечный, о тебе рассказывают сказки.

Для кого-то ты – Муза, чудо.

Для меня ты — Ад, заново.

В предрассветный час, не знаю почему,

Угасая, наконец, от истощения,

Я видел твое лицо и не умер,

И искал твоего утешения.

Я желал нам врагов: скажи мне, почему

Ты дал мне избыток луга

Цветов и звездного неба –

Все проклятие твоей прелести?

Жестокее северных ночей,

Слаще золотого вина,

Короткая, как любовь цыганки,

Твоя страшная рука на моей…

И дикий восторг сердца,

Вечная эта страсть, такая горькая!

‘О, как отчаянно я хочу жить:’

О, как отчаянно я хочу жить:

Всю реальность – увековечить;

Безликий – персонифицировать;

Несуществующему – вещество дай!

Удушающий сон жизни может раздавить меня,

Я могу задохнуться, наконец –

И все же какой-нибудь счастливый ребенок, быть может,

В будущем скажет обо мне:

«Мы прощаем ему его грусть – может

Это не вдохновило его, внутренне?

Он был просто – дитя добра и света;

Просто – победа свободы!»

Гамлет

Я – Гамлет. Кровь похолодела,

Кровь похолодела,

Пока предательство плело свои сети,

И в моем сердце та первая любовь,

Живая — единственная правда, которую я встретил.

Холод отнял у тебя жизнь,

Моя Офелия, потерявшаяся,

Пока я, принц, в родной земле,

Умру, пронзенный отравленным клинком.

‘Как тяжело идти среди толпы’

Там заживо сгорел человек.

Афанасий Фет

Как тяжело идти среди толпы;

С претензией существования,

И говорить потомкам вслух,

О трагической игре страсти.

И вглядываясь в темнейшую ночь,

Обрести форму в хаосе чувств,

Чтоб при анемичном свете искусства

Увидеть роковой отблеск жизни!

Я Помню

Я Помню нежность твоих плеч,

Их робкую чувствительность,

Прерванную быстрой лаской,

Слова, оканчивающиеся легкой болтовней.

И волосы твои, рыжие, как красная руда,

И голос твой, творение глубин твоих,

И цветок сирени пятиконечная звезда,

Во мраке разлуки.

И что страннее и больше,

Среди вихря звуков, света, аплодисментов,

Бесконечно приветливый взгляд,

И тайная верность… твоя.

Примечание: Цветы сирени имеют четыре лепестка, пятиконечный цветок — знак удачи, сродни четырехлистному клеверу.

Прости

Ты была светлее, вернее, очаровательнее,

Не проклинай меня! Не проклинай меня сейчас!

Мой поезд мчится, как цыганская песня,

Как дни, невозвратные, моя клятва…0003

Впереди – что может дать неведомый след…

Благословенно, безвозвратно,

Бесповоротно… прости, прости!

Художник

В разгар лета, зимой, темно,

Среди каких-то похорон, праздника, свадьбы,

Я жду слабого, неслышного звона

Чтобы облегчить мою смертельную тоску.

Это здесь – поднимается. Концентрация холода,

Подождет, чтобы узнать это, немедленно пронзите его.

И, пока я жду, с напряженным волнением,

Тончайшая нить, которую он плетет для меня.

Ветер с моря? Или чудесные птицы

Поющие в небесной листве? Время еще?

Белоснежный майский цветок

Яблони? Ангел, парящий по желанию?

Час несет вес земли.

Звук, свет, движение сливаются воедино.

Прошлое видит себя в стекле будущего.

Нет «сейчас». А жалость? — Никто.

И на заре рождения новой души,

Неведомых сил, проклятие все же наполняет

Душу и молнией поражает,

Покоряет творческий разум – и убивает.

И я, заключенный в его холодную клетку,

Неземная, нежная птица (ее цель

Унести и смерть, и боль, и ярость)

Слетевшая спасать душу,

Вот моя клетка – эта твердая сталь,

Сверкающая золотом огнем заката.

Вот птица – рожденная чистая радость чувствовать,

Сейчас на своем насесте, рядом с проволокой,

Крылья подрезаны, песни выучены наизусть.

Ты стоишь под моим окном, немой,

Доволен моими песнями? Но, устав от искусства,

Жду нового — мне скучно.

На Куликовом поле

1

Река широко раскинулась. Течет вяло, грустно,

Размывает берега по обе стороны.

Над желтой скалой голой глиной,

В степи унылые стога стоят.

О, Россия! Моя жена! Наш долгий путь лежит

Впереди, ясный час!

Дорога пронзила нашу грудь, как стрела

Выпущена былой татарской силой.

Дорога наша – через степь – и бескрайняя

Тоска, тоска твоя, Россия!

И теперь я больше не боюсь темноты ночи

Что лежит за границей.

Пусть наступит ночь. Поскачем, зажжем огнем

Степь раскинулась шире.

В дымчатом свете святое знамя; хана

Сабля со стальным лезвием заблестит…

Бесконечный бой! Нам только снится, о покое

В крови и пыли…

Летит степная кобыла,

Вытаптывая ковыль.

Без конца! Мелькают мили, склоны…

Остановись!

Ближе, ближе грозные тучи,

Закат кровоточит в воздухе!

Кровоточит закат! Кровь струится из сердца!

Плачь, сердце, плачь…

Нет покоя! Кобыла степная

Скачет, тени глубокие!

2

Полночь, мы остановились, в степи, Ты и я:

Ни возврата, ни оглядки.

Лебеди за Непрядвой плачут,

И снова и снова плачут…

На нашей дороге – белый горящий камень.

За рекой – языческая орда.

Над нашим воинством сияющее знамя

Больше не будет так же ярко развеваться.

И, склонив голову к земле,

Моя подруга говорит: «Наточи свой меч,

Значит, ты не будешь напрасно сражаться с татарами,

Посвяти свою жизнь святому делу!»

Нет ни первый воин, ни последний – я.

Долгая, долгая болезнь Родины.

Молись за любимого на рассвете,

О жена моя, красоты, яркости!

3

В ту ночь, когда Мамай ушел на землю

В степи, у мостов,

Мы вместе были на темной равнине, Ты и я —

Знаете ли вы это?

Пред Доном зловещим, тенистым,

Мое пророческое сердце, умудрившееся,

Голос твой слышал ночью, на равнине,

В лебединых вечных криках.

В полночь воинство князя поднялось,

Как облако; все встали,

Пока далеко-далеко мать плакала

И сильно била в стремя.

И кружили ночные птицы,

Далеко, вдали,

Пока над Россией немая молния лета

Охраняла князя.

Крики орлов над татарским станом

Предсказанная беда,

Пока Непрядва пряталась,

Принцесса в тумане.

И в том тумане, что лежал выше

Спящая Непрядва,

Ты пришла ко мне, в лучезарном одеянии,

Даже не испугав моего заряда.

Вы блеснули, как серебряная рябь,

Вдоль стального меча Твоего друга,

Ты облегчил пыльные доспехи

На моих плечах, на том поле,

И когда на рассвете орда двинулась в Твой образ, нерукотворный рукою,

Сиял, яркий, на моем щите.

4

Снова с вековой тоской

Трава пригибается к земле.

Снова мимо туманной реки

Ты зовешь меня; ясно, звук.

Стадо кобыл бежит из степи

Исчезнуть и не оставить следов;

Дикие страсти вырываются на волю

Под убывающей луной.

И я, с вековой тоской

Волк в лунном свете, ною,

Ничего не знаю, что делать,

Ни куда лететь, вслед за тобой!

Я слышу рев битвы,

Трубный глас, Татарский гнев,

И бушует над Россией

Огромный и безмолвный огонь.

Охваченный безмерной тоской

Я брожу на своем коне, в его свете…

Я встречаю блуждающие облака

Высоко в туманной ночи.

В моем израненном сердце

Светлые мысли мое существо утверждают,

И нисходят мысли жгучие,

Поглощенные потемневшим пламенем…

Явись, дивное мое чудо!

Научи меня сиять!» Гордый,

Грива коня вздымается и течет…

Мечи на ветру громко кричат…

5

Заря омрачилась мраком ,

Неотвратимой беды.Соловьев

На поле Куликовом,

Снова туман поднялся и растекся,

И завесу дня скрыл,

Словно опускающееся облако, над головой.

За полной тишиной,

За туманным светом,

Без звука грома битвы,

Без молний, пронзающих бой.

Но я знаю тебя, Заря

Возвышенных, бурных дней! Подъем,

Над лагерем врага, снова

Лебединые крики, и взмах крыльев.

Сердце не может успокоиться,

Масса облаков; не зря этот день.

Тяжелая броня для боя;

Вот и пробил твой час – Молись!

«Я предчувствую Тебя»

Я предчувствую Тебя. Годы идут,

Но с тем же предчувствием я вздыхаю.

Горит весь горизонт – невозможно ярко,

Молча жду – в любви, тоске, этой ночи.

Весь горизонт в огне – твоя форма приближается,

Но Ты, я боюсь, ты изменишь свою форму.

Вызывая смелое подозрение, в дальнейшем,

Я еще увижу, как изменится ваш знакомый контур.

О, как низко я паду, горько, кажется,

Одолеть, наконец, мои смертельные мечты!

Как ярок горизонт! Сияние рядом.

И все же Ты, боюсь, ты изменишь свою форму.

«Рожденные в дни без происшествий»,

Рожденные в дни без происшествий,

Не помнят своего ухода.

Мы – рожденные в страшные годы России –

Должны вспомнить все до единого.

Этот испепеляющий век пепла!

Своими новостями надежды или безумия?

Дни войны, дни свободы;

На наших лицах кровавая краснота.

Кажется, лучшие попытки были предприняты, зная, что неудача неизбежна. Худшие обладают смертельной дерзостью. Два последних тома, один написанный Джеймсом Грином, а другой Бернардом Миресом, достаточно скромны — в случае г-на Грина лишь достаточно скромны — в своем подходе. Можно также сказать, что они достаточно неуверенны в своих результатах. Жаль, правда, что ни Дэвид Макдафф, ни Кларенс Браун/В. Команда С. Мервина перевела более полный корпус еще в 19 г.73. При нынешнем положении дел их новаторские подборки по-прежнему выглядят более авторитетными, чем все, что было с тех пор, но новые книги могут и будут продолжать появляться до тех пор, пока каждый новый переводчик способен убедить себя, что он может предложить содержательную рецензию. .

Кажется, лучшие попытки были предприняты, зная, что неудача неизбежна. Худшие обладают смертельной дерзостью. Два последних тома, один написанный Джеймсом Грином, а другой Бернардом Миресом, достаточно скромны — в случае г-на Грина лишь достаточно скромны — в своем подходе. Можно также сказать, что они достаточно неуверенны в своих результатах. Жаль, правда, что ни Дэвид Макдафф, ни Кларенс Браун/В. Команда С. Мервина перевела более полный корпус еще в 19 г.73. При нынешнем положении дел их новаторские подборки по-прежнему выглядят более авторитетными, чем все, что было с тех пор, но новые книги могут и будут продолжать появляться до тех пор, пока каждый новый переводчик способен убедить себя, что он может предложить содержательную рецензию. . Если мы когда-нибудь станем воспринимать его скромный дар как нечто само собой разумеющееся, достаточно взглянуть на перевод мистера Роберта А. Маклина книги миссис Мандельштам.0020 Mozart and Salieri , вышедшая из университета Анн-Арбор в 1973 году, быстро разбудит нас. Первое предложение является достаточным предупреждением. «Мандельштам был безнадежным спорщиком, но он не клюнул ни на какую удочку». следует избегать лязгающего эха, такого как «спорщик» и «приманка». Достаточно просто не быть плохим писателем. Лучше оставить текст нетронутым, чем расшибать его таким неуклюжим кулаком.

Если мы когда-нибудь станем воспринимать его скромный дар как нечто само собой разумеющееся, достаточно взглянуть на перевод мистера Роберта А. Маклина книги миссис Мандельштам.0020 Mozart and Salieri , вышедшая из университета Анн-Арбор в 1973 году, быстро разбудит нас. Первое предложение является достаточным предупреждением. «Мандельштам был безнадежным спорщиком, но он не клюнул ни на какую удочку». следует избегать лязгающего эха, такого как «спорщик» и «приманка». Достаточно просто не быть плохим писателем. Лучше оставить текст нетронутым, чем расшибать его таким неуклюжим кулаком. Критика включает в себя эстетику, но является чем-то большим, точно так же, как культура включает в себя критику, но является чем-то еще большим. В конце концов, мы хотим знать как можно больше о том, что происходит в большой поэзии, даже на языках, которые мы не умеем читать. Настоящие вопросы касаются средств обнаружения. К настоящему времени общепризнано, что простой перевод, при условии, что он не делает фетишем простоты, лучше, чем что-то поэтическое, но недостаточно поэтичное.

Критика включает в себя эстетику, но является чем-то большим, точно так же, как культура включает в себя критику, но является чем-то еще большим. В конце концов, мы хотим знать как можно больше о том, что происходит в большой поэзии, даже на языках, которые мы не умеем читать. Настоящие вопросы касаются средств обнаружения. К настоящему времени общепризнано, что простой перевод, при условии, что он не делает фетишем простоты, лучше, чем что-то поэтическое, но недостаточно поэтичное. Согласно Дэви, американская идиома (на примере Брауна/Мервина) является «прерывистой». В том виде, в каком его использует г-н Грин, британская идиома делает «то, что по самой своей природе не могла сделать американская идиома» — то есть она соответствует европейской, самодостаточной форме стихов Мандельштама.

Согласно Дэви, американская идиома (на примере Брауна/Мервина) является «прерывистой». В том виде, в каком его использует г-н Грин, британская идиома делает «то, что по самой своей природе не могла сделать американская идиома» — то есть она соответствует европейской, самодостаточной форме стихов Мандельштама. У мистера Грина есть свои поэтические достоинства, но стук дерева, а не бронзовый звон, скорее всего, вызовет пробуждающий кулак.

У мистера Грина есть свои поэтические достоинства, но стук дерева, а не бронзовый звон, скорее всего, вызовет пробуждающий кулак.

То же самое относится и к его длительной связи с Данте.

То же самое относится и к его длительной связи с Данте. В европейской традиции — мировой культуре, по которой он тосковал, — Мендельштам обращается почти ко всем. Он был великим учеником поэзии. Прежде всего, он был отличным студентом технического факультета . Точно так же, как Вергилий впитал в себя техническую сущность Гомера, а Данте впитал в себя Вергилия, Мандельштам впитал в себя всеобщее. В условиях распадающегося вокруг него настоящего Мандельштам подтвердил целостность прошлого. Любой перевод, в котором не удается воспроизвести архитектурную уравновешенность и баланс стихотворения Мандельштама, все же может дать вам намек на его детскую натуру, но неизбежно упустит вневременную уверенность, которая делает эту детскую натуру такой прочной.

В европейской традиции — мировой культуре, по которой он тосковал, — Мендельштам обращается почти ко всем. Он был великим учеником поэзии. Прежде всего, он был отличным студентом технического факультета . Точно так же, как Вергилий впитал в себя техническую сущность Гомера, а Данте впитал в себя Вергилия, Мандельштам впитал в себя всеобщее. В условиях распадающегося вокруг него настоящего Мандельштам подтвердил целостность прошлого. Любой перевод, в котором не удается воспроизвести архитектурную уравновешенность и баланс стихотворения Мандельштама, все же может дать вам намек на его детскую натуру, но неизбежно упустит вневременную уверенность, которая делает эту детскую натуру такой прочной. Клее, на самом деле, представляет собой чрезвычайно поучительный параллельный случай. Видение Клее было взглядом удивительно одаренного младенца, выраженным со всей техникой зрелого художника. Мандельштам такой же, только давления, действующие как внутри, так и снаружи, умножаются во много раз. В Клее нет сентиментальности: по его виду можно сказать, что его обряды невинности не имеют ничего общего с миловидностью. Нет у Мандельштама и сентиментальности. Когда он говорит в одном из стихотворений своего второго изгнания, что если он и родится свыше, то, как он надеется, это будет в форме детских игр, эта мысль кажется совершенно правильной и поэтичной в том смысле, что никак иначе это не выразить. сделал бы. Но чтобы сохранить чистоту души Мандельштама, не придав ему привлекательности, переводчик просто обязан воспроизвести что-то от его формальной мощи.

Клее, на самом деле, представляет собой чрезвычайно поучительный параллельный случай. Видение Клее было взглядом удивительно одаренного младенца, выраженным со всей техникой зрелого художника. Мандельштам такой же, только давления, действующие как внутри, так и снаружи, умножаются во много раз. В Клее нет сентиментальности: по его виду можно сказать, что его обряды невинности не имеют ничего общего с миловидностью. Нет у Мандельштама и сентиментальности. Когда он говорит в одном из стихотворений своего второго изгнания, что если он и родится свыше, то, как он надеется, это будет в форме детских игр, эта мысль кажется совершенно правильной и поэтичной в том смысле, что никак иначе это не выразить. сделал бы. Но чтобы сохранить чистоту души Мандельштама, не придав ему привлекательности, переводчик просто обязан воспроизвести что-то от его формальной мощи. В своей версии «Silentium» Макдафф по крайней мере сохранил четырехстрочную строфу, хотя и не нашел для нее рифмы. Мистер Грин не дает нам даже этого, хотя то, как он соединяет два слова «лунатик» и «сиреневый», дает мгновенный намек на словесную деликатность Мандельштама. Но даже если вы поймете вербальную деликатность (а Браун/Мервин по-прежнему справляются лучше, чем кто-либо другой), вербальная деликатность мало что значит без вербальной силы. Богатство утонченной игры в стихах Мандельштама всегда заключено в строфических формах, которые либо рифмуются так же цельно, как у Бодлера, либо — в более крупных стихотворениях, которые, вероятно, останутся для западного читателя самой недоступной частью достижения Мандельштама — обладают серьезной синтаксической последовательностью. связность строфы зрелого Йейтса.

В своей версии «Silentium» Макдафф по крайней мере сохранил четырехстрочную строфу, хотя и не нашел для нее рифмы. Мистер Грин не дает нам даже этого, хотя то, как он соединяет два слова «лунатик» и «сиреневый», дает мгновенный намек на словесную деликатность Мандельштама. Но даже если вы поймете вербальную деликатность (а Браун/Мервин по-прежнему справляются лучше, чем кто-либо другой), вербальная деликатность мало что значит без вербальной силы. Богатство утонченной игры в стихах Мандельштама всегда заключено в строфических формах, которые либо рифмуются так же цельно, как у Бодлера, либо — в более крупных стихотворениях, которые, вероятно, останутся для западного читателя самой недоступной частью достижения Мандельштама — обладают серьезной синтаксической последовательностью. связность строфы зрелого Йейтса. Он не конец уволенный. Когда он что-то вставляет, обычно это делается для уточнения, хотя некоторые из его разъяснений запутывают проблему. Можно насыпать снега в № 84, так как, полагаю, нужно напомнить, что зимой в России часто идет снег, но я не вижу, что делает «полотно», «закутывающее» Элладу в № 78.

Он не конец уволенный. Когда он что-то вставляет, обычно это делается для уточнения, хотя некоторые из его разъяснений запутывают проблему. Можно насыпать снега в № 84, так как, полагаю, нужно напомнить, что зимой в России часто идет снег, но я не вижу, что делает «полотно», «закутывающее» Элладу в № 78. Ведь Мандельштам не просто «литературный» поэт в том смысле, что кто-то нагромождает аллюзии. Он провозглашает непрерывность человеческого воображения.

Ведь Мандельштам не просто «литературный» поэт в том смысле, что кто-то нагромождает аллюзии. Он провозглашает непрерывность человеческого воображения. Грин переводит первую строчку «Tristia» (№ 104) как «Я выучил наизусть урок прощания», что почти в такой же степени является его собственной идеей, как и идея Мандельштама. Есть специальное русское слово «наизусть», и Мандельштам в этой строке его не употребляет. Он также не использует слово «урок». Он использует слово «наука». Браун и Мервин ближе к оригиналу: «Я изучил науку прощания».

Грин переводит первую строчку «Tristia» (№ 104) как «Я выучил наизусть урок прощания», что почти в такой же степени является его собственной идеей, как и идея Мандельштама. Есть специальное русское слово «наизусть», и Мандельштам в этой строке его не употребляет. Он также не использует слово «урок». Он использует слово «наука». Браун и Мервин ближе к оригиналу: «Я изучил науку прощания». Но у переводов г-на Миреса есть одно большое преимущество: они, где это уместно, формально точны и, таким образом, передают что-то из фундаментального для поэзии Мандельштама напряжения между ожидаемостью формы и неожиданностью содержания.

Но у переводов г-на Миреса есть одно большое преимущество: они, где это уместно, формально точны и, таким образом, передают что-то из фундаментального для поэзии Мандельштама напряжения между ожидаемостью формы и неожиданностью содержания.

слишком. В этом есть что-то очаровательное. Но в чистой политической тупости нет ничего очаровательного. Можно, конечно, предположить, что Мандельштам не был человеком своего времени, но чтобы уловить весь смысл этого положения, надо уметь представить себе, каким было его время.

слишком. В этом есть что-то очаровательное. Но в чистой политической тупости нет ничего очаровательного. Можно, конечно, предположить, что Мандельштам не был человеком своего времени, но чтобы уловить весь смысл этого положения, надо уметь представить себе, каким было его время. Но стихов не хватает, а вступление ужасно лживо. Судя по официальной версии, можно подумать, что Мандельштам замолчал.

Но стихов не хватает, а вступление ужасно лживо. Судя по официальной версии, можно подумать, что Мандельштам замолчал. Из советских изданий Ахматовой можно было бы подумать, что центральным событием ее дальнейшей жизни была блокада Ленинграда, а не тот факт, что Сталин запер ее сына и угрожал ему смертью. Вы получаете безнадежно искаженную картину, но вы получаете такую картину, которую режим может санкционировать. У Мандельштама сколько ни отнимай, а результаты все равно подрывные. Его лирика так же неопределима, как музыка, и еще более невозможна для тоталитарного государства.

Из советских изданий Ахматовой можно было бы подумать, что центральным событием ее дальнейшей жизни была блокада Ленинграда, а не тот факт, что Сталин запер ее сына и угрожал ему смертью. Вы получаете безнадежно искаженную картину, но вы получаете такую картину, которую режим может санкционировать. У Мандельштама сколько ни отнимай, а результаты все равно подрывные. Его лирика так же неопределима, как музыка, и еще более невозможна для тоталитарного государства.

Э. Хаусмана, а затем вы впервые взглянули на Дилана Томаса. Если вы можете представить себе, как вас сбивает с толку очень специфический словарь Монтале, а затем снова сбивает с толку то, как Дилан Томас все связывает веревками вместо того, чтобы пытаться найти прямой смысл, вы можете представить себе некоторое замешательство, которое вызвала первая встреча с Мандельштамом в оригинале. язык, скорее всего, побудит, даже когда (особенно когда) вы льстите себе мыслью, что вы дошли хотя бы до промежуточного уровня владения русским языком.

Э. Хаусмана, а затем вы впервые взглянули на Дилана Томаса. Если вы можете представить себе, как вас сбивает с толку очень специфический словарь Монтале, а затем снова сбивает с толку то, как Дилан Томас все связывает веревками вместо того, чтобы пытаться найти прямой смысл, вы можете представить себе некоторое замешательство, которое вызвала первая встреча с Мандельштамом в оригинале. язык, скорее всего, побудит, даже когда (особенно когда) вы льстите себе мыслью, что вы дошли хотя бы до промежуточного уровня владения русским языком. В эпоху риторики, в эпоху фашизма, Монтале защищал классическую преемственность, уходя в скрытый мир вещей, слишком тривиальных, чтобы о них заботился любой тиран. Мандельштам во многом похож на него, только тиран мощнее и отступление идет дальше.

В эпоху риторики, в эпоху фашизма, Монтале защищал классическую преемственность, уходя в скрытый мир вещей, слишком тривиальных, чтобы о них заботился любой тиран. Мандельштам во многом похож на него, только тиран мощнее и отступление идет дальше. В этом отношении величие струве-филипповских редакций Мандельштама и Ахматовой обманчиво. Вы можете держать оригинальные тома обеих книг на ладони. Камен — это брошюра. Ахматовой Anno Domini MCMXXI (с указанием даты «Петрополис») не больше карманного дневника. Их малость помогла им пройти. Возможно, в этом есть урок для нас. Если исторический опыт, который уже захлестнул полмира, приближается к нам, возможно, стоит принять сдержанность.

В этом отношении величие струве-филипповских редакций Мандельштама и Ахматовой обманчиво. Вы можете держать оригинальные тома обеих книг на ладони. Камен — это брошюра. Ахматовой Anno Domini MCMXXI (с указанием даты «Петрополис») не больше карманного дневника. Их малость помогла им пройти. Возможно, в этом есть урок для нас. Если исторический опыт, который уже захлестнул полмира, приближается к нам, возможно, стоит принять сдержанность. Но он каким-то образом убеждает нас, что та же самая метафора применима ко всему человечеству. На глазах у Мандельштама история подошла к своему завершению: если это не было всеобщей гибелью, то что же это было? И все же, когда он прислушивался к тому, что осталось от существования, у него все еще был поющий голос.

Но он каким-то образом убеждает нас, что та же самая метафора применима ко всему человечеству. На глазах у Мандельштама история подошла к своему завершению: если это не было всеобщей гибелью, то что же это было? И все же, когда он прислушивался к тому, что осталось от существования, у него все еще был поющий голос.