Содержание

Саша Черный: поэт, который любил детей, фокса Микки и обижался на собственный псевдоним

Мятежное детство

Настоящее имя Саши Черного – Александр Михайлович Гликберг. Он родился в 1880 году в Одессе, на Ришельевской улице в семье провизора. Поступил в Белоцерковскую гимназию. А потом началось нечто странное.

Тихий домашний мальчик, сын всеми уважаемого Михаила Давидовича Гликберга вдруг сбежал из гимназии, а заодно и из дома. Возможно, основной причиной были конфликты с деспотичной матерью, но точно мы это не знаем.

Правда, сам Саша тоже был, как говорится, не подарок. Один из современников писал: «То пытался он сделать непромокаемый порох из серы, зубного порошка и вазелина, то изготовлял чернила из сока шелковичного дерева, превращая квартиру в небольшой химический завод».

Саша приехал в Петербург. Скитался, попрошайничал. Пробовал было написать родителям, но те дали понять, что сын сам сделал этот выбор, и, соответственно, ему свои проблемы и решать. Хотя денег в семье, мягко говоря, хватало, ему не отправили ни копейки.

Хотя денег в семье, мягко говоря, хватало, ему не отправили ни копейки.

Александр снова поступил в гимназию, уже в столице. И опять его отчислили – за невинную неуспеваемость по алгебре.

О мальчике пишут в газете. Прочитав о нем, Сашу берет в свою семью председатель житомирского крестьянского присутствия Константин Роше. Саша опять в гимназии, в житомирской. И его снова отчисляют – за конфликт с директором.

А в 1901 году Александр Михайлович поступает рядовым в учебную команду 20-го Галицкого пехотного полка. Через год наш славный пехотинец превращается в таможенника – служит на границе с Австро-Венгрией.

И вот в июне 1904 года – первая публикация. «Дневник резонера», вышедший в житомирском «Волынском вестнике». Правда, они пока еще подписаны не Сашей Черным, а иначе – Сам-по-себе.

Затем следует еще несколько фельетонов. А в следующем месяце газета закрывается. Вместе с ней прекращает свое существование и бойкий литератор Сам-по-себе. Больше он не будет выступать под этим псевдонимом.

Больше он не будет выступать под этим псевдонимом.

Самый счастливый период

Слева – во время службы в 1901–1902 гг. Справа – журнал «Зритель», в котором поэт не побоялся опубликовать сатиру на величайших людей государства. Фото: rusmir.media

В 1905 году Александр Михайлович переезжает в Петербург и устраивается в налоговую службу Петербургско-Варшавской железной дороги. Тогда же он, наконец, начинает публиковать свои стихи. Это уже привычная ему сатира, только поэтическая. Первое произведение выходит в журнале «Зритель». После чего журнал закрывается – поэт не побоялся опубликовать сатиру на величайших людей государства.

Тогда же он взял псевдоним Саша Черный. Правда, в скором времени об этом пожалел. Жаловался друзьям: «Черт меня дернул придумать себе такой псевдоним. Теперь всякий олух зовет меня Сашей».

Кстати, этот псевдоним расшифровывается довольно просто. В семье Гликбергов было пятеро детей, и среди них два Александра. Блондин и брюнет. Соответственно, одного звали «Саша белый», а другого «Саша черный». Будущий поэт был черным.

Будущий поэт был черным.

В следующем году готовится первый стихотворный сборник, «Разные мотивы». Сборник, естественно, тоже был сатирический, и его запретила цензура. Поэт же от греха подальше на два года уезжает в Гейдельберг, в Германию.

Там он еще больше оттачивает свой сатирический дар. Даже на собаках, которых он, в принципе, любит:

Как ходячие шнель-клопсы,

На коротких, тухлых ножках

(Вот хозяек дубликат!)

Грандиознейшие мопсы

Отдыхают на дорожках

И с достоинством хрипят.

Людям, впрочем, достается еще больше.

А в 1908 году начинается сотрудничество с новым журналом Аркадия Аверченко «Сатирикон».

Корней Иванович Чуковский вспоминал об этом времени: «Сатириконский период был самым счастливым периодом его писательской жизни. Никогда, ни раньше, ни потом, стихи его не имели такого успеха.

Получив свежий номер журнала, читатель прежде всего искал в нем стихи Саши Черного. Не было такой курсистки, такого студента, такого врача, адвоката, учителя, инженера, которые не знали бы их наизусть».

Появляются деньги, имя, уважение редакторов (их поэт называл «литературными крокодилами»).

Даже Владимир Маяковский считал Сашу Черного своим любимым поэтом. Правда, сам Саша Черный называл его «красным бардом из полпивной».

Возникает новая проблема

Саша Черный и его друг художник Вадим Фалилеев с женами. Фото: http://smolsk.ru/

Но тут возникла новая проблема. Поэт стал публичной фигурой. С ним искали общения, его затаскивали в разные компании. Его все это страшно тяготило. Сам-то он был застенчивым настолько, что во время разговора никогда не смотрел на собеседника. Многим казалось, что он говорит сам с собой.

Писатель Глеб Алексеев вспоминал: «У него красивое, покойное лицо, серебро, осыпавшее виски, ласковые глаза, тонкие девичьи руки – во время разговора он любит смахивать со стола пушинки».

Саша Черный действительно поседел очень рано. Черными остались только усы.

И ему вполне хватало двух друзей – Александра Куприна и Леонида Андреева.

Разумеется, поэт нуждается в психологической защите. Он начинает иначе вести себя. Он делается вызывающе надменным, отстраненным и презрительным. Этот прием срабатывает, но лишь частично. Охотников дружить с великим «Сашей» все равно хватает.

Он начинает иначе вести себя. Он делается вызывающе надменным, отстраненным и презрительным. Этот прием срабатывает, но лишь частично. Охотников дружить с великим «Сашей» все равно хватает.

Саша Черный всячески старается демонстрировать отсутствие собственного успеха. Носит кургузые пиджачки, обвисшие брюки. Снимает квартиры в дешевых домах на окраинах Санкт-Петербурга. На собственных литературных вечерах пытается укрыться в каком-нибудь углу.

Не помогает и это.

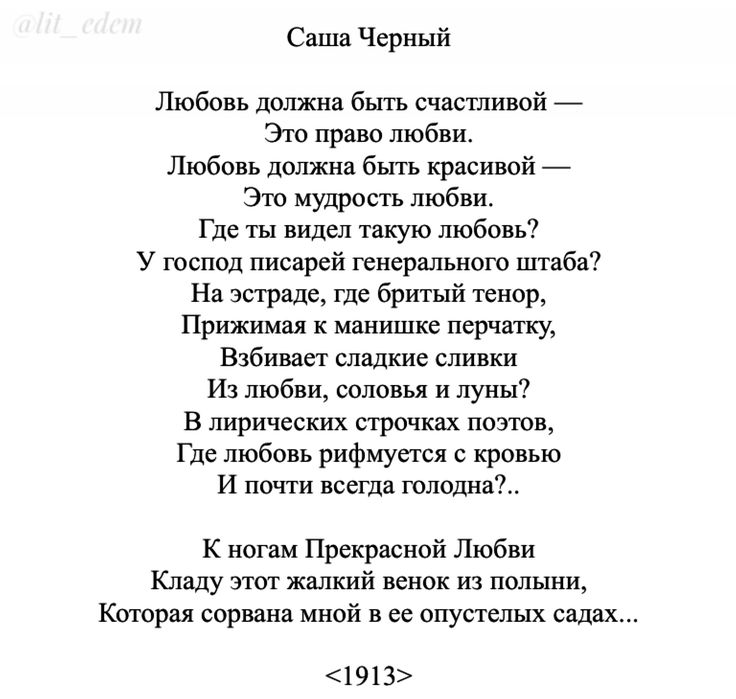

А между тем поэт все более сживается со своей новой ролью. Эта надменность уже проникает в стихи. Вместо милой, обаятельной иронии все чаще возникает злой сарказм. Подчас появляется и откровенная, нарочитая пошлость, глумление.

Почти все литературоведы утверждают, что период наивысшего творческого расцвета Саши Черного – с 1908 по 1912 годы. Потом начинается спад.

Многим, однако, нравится. Маяковский так и вовсе называет это новым словом в стихотворчестве – «антиэстетизмом».

Эмиграция

Саша Черный и его пес Микки. Фото: jew-observer.com

В Первую мировую Саша Черный снова призван в армию. Он служит в Варшаве, в Пскове – в лазаретах. После февральской революции получает неожиданно высокий пост – становится заместителем комиссара Северного фронта.

Что, впрочем, совершенно не мешает продолжать писать стихи и прозу.

В марте 1920 года – эмиграция. Сначала Литва, затем Берлин. Там подобралась неплохая компания русских писателей: Владислав Ходасевич, Марина Цветаева, Илья Эренбург, Максим Горький, Алексей Ремизов, Виктор Шкловский, Андрей Белый, Алексей Толстой.

Рим, Париж. Газеты «Руль», «Сегодня», журналы «Сполохи», «Воля России». Альманах «Грани» – в нем Саша Черный работает штатным литературным редактором.

Мучается ностальгией. Пишет в стихотворении «На площади Navona»:

Здесь все пленяет: стены цвета тигра,

Колонны, небо… Но услышь мой зов:

Перенеси сюда за три версты от Тибра

Мой старенький, мой ненаглядный Псков!

Тот самый Псков, в котором он служил в военном госпитале во время Первой мировой войны.

Дела идут, в общем, неплохо. Поэт покупает во Франции земельный участок, строит там собственный дом. Во многом для того, чтобы поменьше общаться с людьми. Тем не менее у него часто гостят русские эмигранты. В основном, разумеется, из мира искусства – поэты, писатели, музыканты, художники.

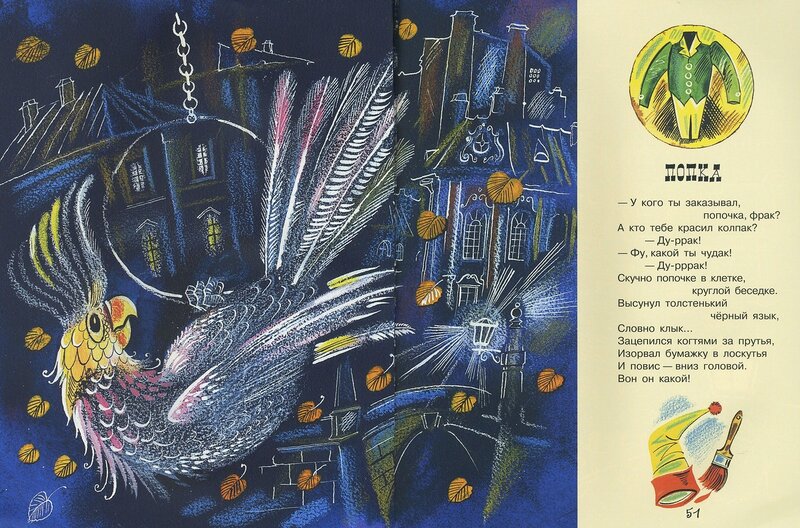

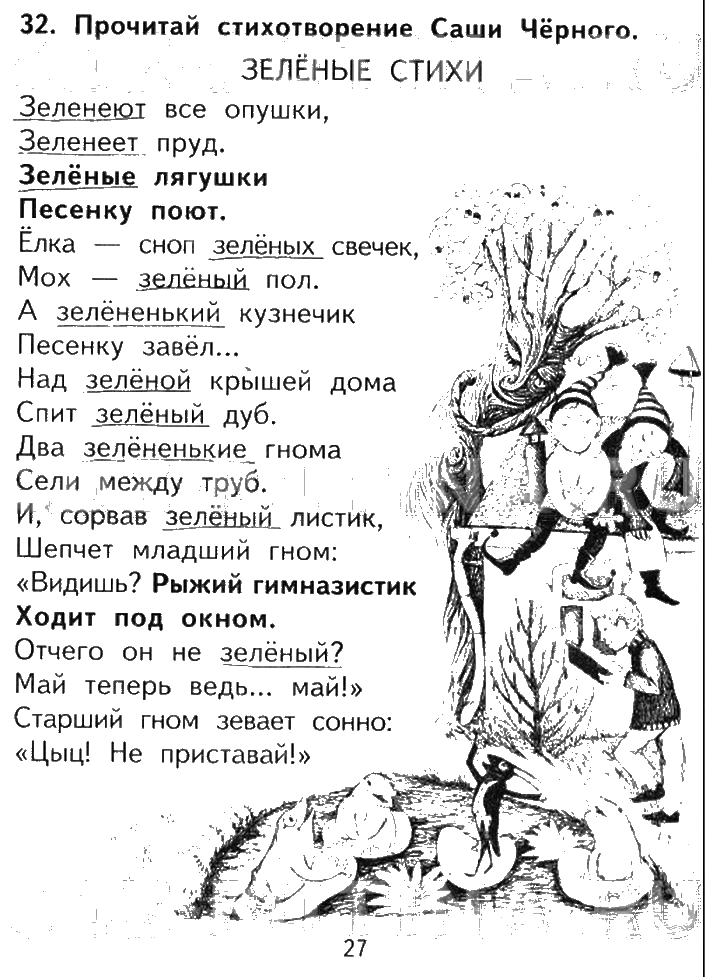

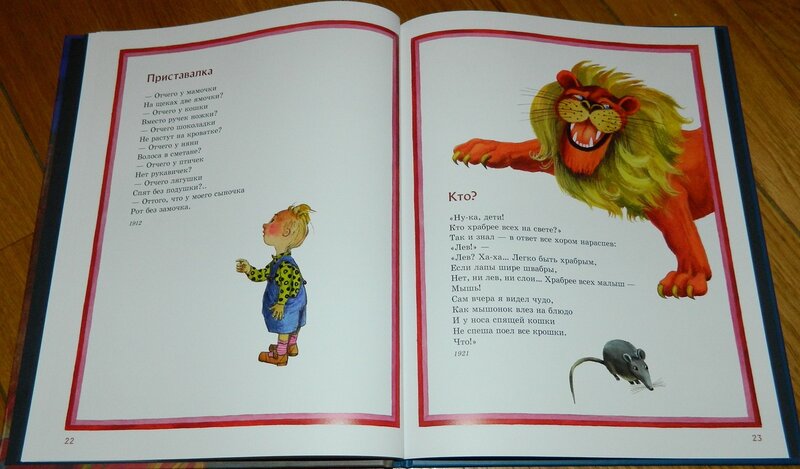

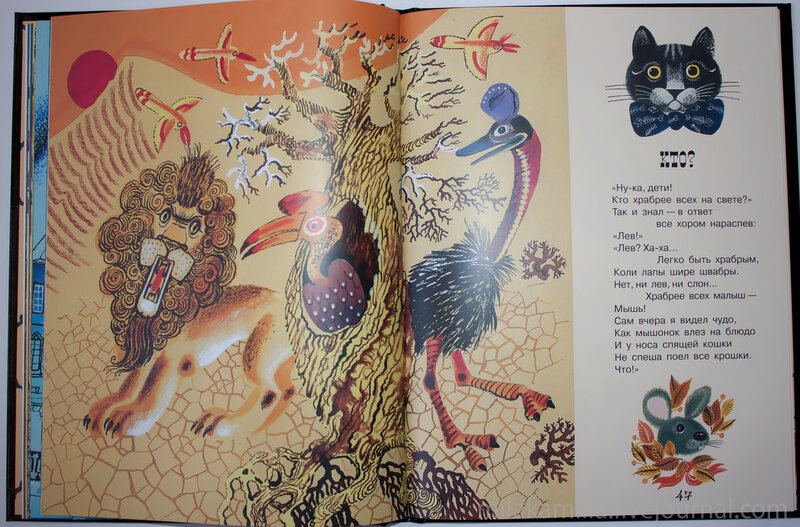

С годами поэт становится сентиментальным. С большой охотой и весьма успешно пишет для детей:

«Я сейчас, дядя Саша, – хотите? –

Превращу вас в кота…

Вы рукав своей куртки ловите

Вместо хвоста,

И тихонько урчите, –

Потому что вы кот,

И, зажмурив глазки, лижите

Свой пушистый живот…

Я поставлю вам на пол блюдце

С молоком, –

Надо, дядя, вот так изогнуться

И лакать языком.

А потом я возьму вас в охапку,

Вы завьетесь в клубок, как удав, –

Оботру я усы вам тряпкой,

И вы скажете: „Мяв!“»

Саша Черный начал писать детские стихи еще в 1911 году. Корней Чуковский предрекал его успех именно как детского писателя: «Уже по первым его попыткам я не мог не увидеть, что из него должен выработаться незаурядный поэт для детворы. Сам стиль его творчества, насыщенный юмором, богатый четкими, конкретными образами, тяготеющий к сюжетной новелле, обеспечивал ему успех у детей. Этому успеху немало способствовал его редкостный талант заражаться ребячьими чувствами, начисто отрешаясь от психики взрослых».

Сам стиль его творчества, насыщенный юмором, богатый четкими, конкретными образами, тяготеющий к сюжетной новелле, обеспечивал ему успех у детей. Этому успеху немало способствовал его редкостный талант заражаться ребячьими чувствами, начисто отрешаясь от психики взрослых».

И теперь именно к детским стихам все больше лежала душа. Саша Черный, сам бездетный, охотно возится с детьми приятелей, соседей. И даже радуется, когда дети называют его Сашей. В отличие от взрослых, им это позволено:

Но девчонки, сдвинув шеи,

Верещат, как леший в рог:

«Са-ша Черный! По-ско-рее!

Под скалою ось-ми-ног…»

Трагические последствия пожара

С женой Марией и псом Микки. Фото: jew-observer.com

В 1932 году случилась трагедия. У соседей начался пожар, и Саша Черный помогал его тушить. Стояла летняя жара, он спешно выбежал без шляпы – и спустя несколько дней умер от солнечного удара. Кстати, от той же болезни скончался еще один русский писатель, его современник и обладатель псевдонима-антипода – Андрей Белый.

Набоков написал о Саше Черном в некрологе: «От него осталось только несколько книг и тихая, прелестная тень».

Ему был всего 51 год. Рядом с ним до последнего вздоха находился любимый пес Микки. Любимый настолько, что поэт посвятил ему целую книгу – «Дневник фокса Микки». И стихи, посвященные этому фоксику, и вправду исполнены настоящей любви.

Фокс мой сморщил резиновый нос, –

Операцию он, как герой, перенес…

Но без слов

Понял кроткий упрек я собачьих зрачков:

«Ах, хозяин, ищи не ищи, –

Через час снова будут клещи…»

* * *

Сашу Черного похоронили на французском кладбище Ле-Лаванду. Один из участников этой довольно странной церемонии писал: «Нести его гроб надо было далеко, по крутым склонам до дороги, где стояла черная колесница, запряженная одной древней клячей… Священника ко дню похорон выписать не удалось, но у нас составился хороший хор, сопровождавший шествие до самой могилы, на кладбище Лаванду прах Саши Черного опустили в землю под панихидные песнопения».

На памятнике высекли строчку из Пушкина: «Жил на свете рыцарь бедный». Впрочем, в скором времени могилу уничтожили. Ничего личного, и уж, конечно, никакой политики. Просто захоронение некому было оплачивать.

А в 1991 году Венедикт Васильевич Ерофеев написал короткое эссе «Саша Черный и другие»: «Я влюблен во всех этих славных серебрянновековых ребятишек… Что до Саши Черного – то здесь приятельское отношение, вместо дистанционного пиетета и обожания. Вместо влюбленности – закадычность… С Сашей Черным „хорошо сидеть под черной смородиной“ („объедаясь ледяной простоквашей“) или под кипарисом („и есть индюшку с рисом“)».

Имелось в виду стихотворение, написанное в 1908 году:

Хорошо сидеть под черной смородиной,

Дышать, как буйвол, полными легкими,

Наслаждаться старой, истрепанной «Родиной»

И следить за тучками легкомысленно-легкими.

Хорошо, объедаясь ледяной простоквашею…

И стихотворение, написанное в 1910 году:

Царь Соломон сидел под кипарисом

И ел индюшку с рисом.

У ног, как воплощенный миф,

Лежала Суламифь…

Саша Черный, больше всего в жизни не любивший фамильярность, был обречен на нее даже после смерти.

Чернее Саши Чёрного // Jewish.Ru — Глобальный еврейский онлайн центр

Поэт Александр Гликберг, известный всем как Саша Чёрный, был «мастером ненавидеть». Он клеймил своей едкой сатирой монархистов, мещан и юдофобов. Но так и не смог принять революцию.

Лето на Крестовском – рай для утомлённого петербуржца. Цветёт черёмуха, поют соловьи и прачки, скользят по воде лодки. На вёслах худощавый мужчина. Густые чёрные волосы его растрепались, глаза горят. «Саша! – зовут мальчишки. – Прокати!»

Мужчина сажает детей в лодку. Плывут до моста, где уже топчется в нетерпении следующая «партия» ребятишек. Трудно узнать в весёлом лодочнике маститого сотрудника журнала «Сатирикон» желчного мизантропа Александра Михайловича Гликберга, чей псевдоним – Саша Чёрный – известен всей читающей России, запоминающей его стихи с первого прочтения:

Хорошо при свете лампы

Книжки милые читать.

Пересматривать эстампы

И по клавишам бренчать, –

Щекоча мозги и чувство

Обаяньем красоты,

Лить душистый мед искусства

В бездну русской пустоты…

Саша не так уж и молод – скорее моложав и, против обыкновения, весел. Здесь на Крестовке поэту решительно всё равно, что «каждый олух зовёт его Сашей». Чёрный знаменит. Его «Колыбельную для мужского голоса» исполняет сам Шаляпин.

Спи, мой мальчик, спи, мой чиж,

Мать уехала в Париж.

Через год вернётся мать

Сына нового рожать…

Маска нытика-пессимиста вводила в заблуждение не только читателей, но и критиков. Чуковский называл поэта «мастером ненавидеть». Чёрный действительно называл всех подряд в своих стихах макаками, гиенами, двуногими клопами и прочей малоприятной фауной.

Задача. У провизора Менделя Давидовича Гликберга, проживающего на Ришельевской, дом Семашко, квартира 18, пятеро детей. При этом норма численности евреев в средних и высших учебных заведениях такова: 10% – в черте оседлости, 5% – за чертой, 3% – в Москве и Петербурге.

Вопрос: как дать детям образование? Ответ: назвать их русскими именами.

В итоге в 1890 году Саша Гликберг стал гимназистом. В автобиографическом рассказе «Самое страшное» юный герой лезет за мячом на девчачью половину гимназии. В кольце кривляющихся девчонок бедняга сам не свой: подбрасывать станут или защекочут, как русалки? Всё кончается хорошо. Не как в жизни.

В 15 лет Саша Гликберг сбежал в Петербург. Отец, смирившись с поступком сына, перевел его в петербургскую гимназию, где тот остался на второй год – «срезался по алгебре». Вторично платить за пятый класс отец не пожелал, подросток остался без средств. История попала в газету, и внезапно статский советник Константин Роше решил принять участие в судьбе мальчика. Так Саша оказался в Житомире – в семье советника и в пятом классе гимназии.

Всё хорошо, только вот гимназический круг общения Саши Гликберга не очень нравился статскому советнику Роше.

Три экстерна болтают руками,

А студент-оппонент

На диван завалился с ногами

И, сверкая цветными носками,

Говорит, говорит, говорит. ..

..

Лазарь Розенберг, рыжий и гибкий,

В стороне на окне

К Дине Блюм наклонился с улыбкой.

В их сердцах ангел страсти на скрипке

В первый раз вдохновенно играл.

«Ангел страсти» играл и для Саши. Чтобы отвлечь воспитанника от глупостей, Роше взял его в Башкирию – помогать голодающим. Серьёзное дело, настоящее испытание. В Житомир Александр Гликберг вернулся уже взрослым. И там его окончательно исключили из гимназии. Стараниями Роше Александр стал «вольноопределяющимся»: обучал солдат грамоте, затем поступил на службу в управление железных дорог и дебютировал в «Волынском вестнике» фельетоном «Дневник резонёра». Подписал опус так: «Сам по себе».

В 1905 году Гликберга перевели в Петербург. Здесь и появился на свет Саша Чёрный. Но сначала 24-летний гимназист-недоучка из Житомира женился на дочери статского советника Марии Васильевой. Девице 33 года, она – феминистка и бестужевка. Они будут вместе, пока смерть поэта не разлучит их.

Именно в 1905 году стихи-перевертыши Саши Черного начали уходить в народ. После того как 17 октября был издан манифест о гражданских свободах, а 15 ноября – расстрелян восставший крейсер «Очаков», журнал «Зритель» опубликовал стихотворение Чёрного «Чепуха»:

После того как 17 октября был издан манифест о гражданских свободах, а 15 ноября – расстрелян восставший крейсер «Очаков», журнал «Зритель» опубликовал стихотворение Чёрного «Чепуха»:

Трёпов – мягче сатаны,

Дурново – с талантом,

Нам свободы не нужны,

А рейтузы с кантом…

Генерал Дмитрий Трёпов – автор приказа «патронов не жалеть, холостых залпов не давать». О том, что полицейским были выданы такие указания, петербуржцы узнавали из объявлений, расклееных 14 октября 1905 года на улицах охваченного волнениями города. Министр же внутренних дел Пётр Дурново был широко известен своей любовью к черносотенным организациям, выступавшим, как известно, под лозунгами монархизма, великодержавного шовинизма и антисемитизма.

Монастырь наш подарил

Нищему копейку,

Крушеван усыновил

Старую еврейку…

Крушеван – создатель бессарабского отделения Союза русского народа. В общем, всего в стихотворении было 14 имён, включая монаршье. «Зеркало» было закрыто. Впрочем, революционного пафоса поэта не хватило надолго. Устав от бесплодной словесной чехарды, Гликберг страстно возжелал сбежать. Начало летнего семестра 1906 года в Гейдельбергском университете было как нельзя кстати: Саша попал туда вольнослушателем. Перед отъездом он опубликовал, наверное, самое знаменитое своё пророческое стихотворение.

Устав от бесплодной словесной чехарды, Гликберг страстно возжелал сбежать. Начало летнего семестра 1906 года в Гейдельбергском университете было как нельзя кстати: Саша попал туда вольнослушателем. Перед отъездом он опубликовал, наверное, самое знаменитое своё пророческое стихотворение.

Дух свободы… К перестройке

Вся страна стремится,

Полицейский в грязной Мойке

Хочет утопиться.

Не топись, охранный воин, –

Воля улыбнётся!

Полицейский! будь покоен –

Старый гнёт вернется…

Из Гейдельберга чета Гликберг вернулась совсем в другую Россию. Свирепствовала цензура, крепли черносотенные настроения, с пламенными речами выступал национал-монархист Владимир Пуришкевич – предел, за который, по словам Саши Чёрного, трудно перейти. Однако именно это время стало вершиной славы поэта, начавшего печатать свои острые сатиры в только что открывшемся журнале «Сатирикон» под предводительством Аркадия Аверченко.

В 1909 году «Сатирикон» выпустил тематический номер, полностью посвященный еврейскому вопросу. Проблемы евреев, вынужденных жить в черте оседлости без каких-либо гражданских прав, нашли свое отражение в фельетонах, карикатурах и стихах самых разных авторов. На первой полосе было стихотворение Саши Чёрного «Юдофобы» за подписью «Гейне из Житомира»:

Проблемы евреев, вынужденных жить в черте оседлости без каких-либо гражданских прав, нашли свое отражение в фельетонах, карикатурах и стихах самых разных авторов. На первой полосе было стихотворение Саши Чёрного «Юдофобы» за подписью «Гейне из Житомира»:

Не так ли: вы чище январских сугробов

И мудрость сочится из ваших голов, –

Тогда отчего же из ста юдофобов

Полсотни мерзавцев, полсотни ослов?

В 1910–1911 годах Чёрный объединил все свои стихи, напечатанные в «Сатириконе», в два тома сборника «Сатиры», посвященного «всем нищим духом». А после – ушел из журнала. Масла тогда в огонь подлил Чуковский, назвав его «сатиры» – «песнями самоубийцы». Как будто наперекор Черный вдруг превратился из бессильного нытика в страстного проповедника жизни.

Будь творцом! Созидай золотые мгновенья –

В каждом дне есть раздумье и пряный экстаз…

С началом Первой мировой войны поэт ушел добровольцем на фронт, но вот последовавшую затем революцию – не принял.

Погибло всё в шальном разгроме

Под наглым красным каблуком…

Четыре месяца «под большевиками» окончательно толкнули семью в эмиграцию. Из охваченного погромами Вильно по поддельным документам Гликберги уехали в Берлин. Там вышла книга Саши Чёрного для детей с символическим названием «Детский остров». Россия расколота. У детей, оставшихся в России, есть Чуковский и Горький. У эмигрантских детей, стремительно забывающих родной язык, – Саша Чёрный. Он был убеждён: о прежней России следует забыть, её нет, возвращаться некуда.

Из охваченного погромами Вильно по поддельным документам Гликберги уехали в Берлин. Там вышла книга Саши Чёрного для детей с символическим названием «Детский остров». Россия расколота. У детей, оставшихся в России, есть Чуковский и Горький. У эмигрантских детей, стремительно забывающих родной язык, – Саша Чёрный. Он был убеждён: о прежней России следует забыть, её нет, возвращаться некуда.

Что там делать свободной музе? Исследовать «книжные знаки»?

Что там делать студенту? Кустарить в «рабфаке»?

Что там делать учёным? Спросите у тех, кто выслан…

Распинаться ведь тоже надо со смыслом…

Последняя книга стихов Саши Чёрного называлась «Жажда». «Чуть только он оторвался от России, с ним произошел переворот, нередко наблюдавшийся в среде эмигрантов: он какой-то новой любовью, неожиданной для него самого, полюбил все русское, – писал Чуковский. – Он с самой нежной любовью вспоминает и русские баранки, и русские валенки, и самовары, и гармошку, и куклу матрешку, и клодтовских коней у Аничкова моста, и золоченого орла на Крестовской аптеке (возле которой он жил до войны), и бумажного змея, и Гатчину, и Невский, и Псков, и русские деревья, и русские травы».

В 1932 году Саша Черный, к тому времени уже живший в Париже, переселился с женой на юг Франции, в Прованс. Здесь его жизнь неожиданно оборвалась. Работавший в саду поэт услышал крики «Пожар!» и бросился на борьбу со стихией. С его помощью пожар быстро потушили, но дома Саша почувствовал себя плохо – через несколько часов его сердце остановилось.

бруклинских поэтов | Sasha Banks

января 9–15, 2017

Sasha Banks — поэт, чьи работы появились или появились в Rhino , Kinfolks Quarterly , Alight , Poor Claudia , B O D y , , Poor Claudia , B O D , , . Коллажист и антология Международного фестиваля поэзии в Остине. Ее сочинения также были исполнены в монологах вагины Тулейнского университета. Саша — создатель книги «Поэты для Фергюсона» и кандидат МИД в Институте Пратта. Она живет в Бруклине, штат Нью-Йорк, где учится быть черной и эффектной одновременно.

Саша Валит Дикий Лес

и.

Ммм. Тополи знают

, как удерживать смерть. Держите его

еще. Но я размахиваю топором.

Они по всему городу:

безглазые и смотрящие

даже в грязь под

моими ногтями. Заселение реки

. Голодный. Посмотрите.ii.

Прошлой ночью был тот же сон

снова: я и Иисус

вытаскивание гвоздей из наших ног

на берегу Миссисипи

Дельта. Где-то Коретта

зовет Мартина

спуститься с платана.

Он просто мальчик, но

он плачет и небо

разрывается на животе.III.

Они изменили форму. Но я знаю.

Кресло-качалка, перила,

тумбочка, ступеньки крыльца, туалетный столик. Я знаю,

и я размахиваю топором.iv.

Не смейтесь. Я не мог быть

единственным черным ребенком

, который не доверял лесу; кто видел

из своего темного окна, превращаясь

в ряды маленьких гробов.Молчание

такое — все время ухмыляющийся

без рта. Знал мой ужас

и любил его.v.

Смотреть мне , сейчас.

Я размахиваю этим топором.

Я возвращаюсь на все это лето

и отдаю ему свою плоть,

раздеваясь в его горячем дыхании.

Часы. Просто держи

этот топор, который я размахиваю. Я бегу

через этот клан кипарисов

кружащих свои арканы выше

их филиалы. Они хотят, чтобы

приготовил мне их самый странный фрукт.

Но посмотри.

Как топор смиряет дерево

до сложенной истории

его петлевых союзов с этой кожей.

Чистый срез. А сейчас

столько дров.

– Впервые опубликовано в B O D Y , май 2014 г.

Расскажите о создании этого стихотворения.

Моя семья со стороны отца из Гринвуда, штат Миссисипи, на краю Дельты. В этом районе растет растение под названием 9.0003 kudzu , и когда мы ехали из Колумбуса в Миссисипи, я всегда знал, что мы недалеко от Гринвуда, когда я видел его. Он карабкается по деревьям вдоль межштатной автомагистрали и как бы нависает над ними. Это делает их похожими на этих жутких, почти призрачных животных или фигур. Мы с мамой шутили, что ночью они оживали и двигались, или прыгали туда-сюда по межштатной автомагистрали, а когда взошло солнце, замерзали. Когда я начал понимать историю расизма, особенно в родном городе моей семьи, я стал иначе смотреть на деревья. Я пугал свою маму, потому что я был в машине — мне было двенадцать лет — и говорил: «Мама, как ты думаешь, сколько людей линчевали в том лесу?»

В «Sasha Fells the Wildwood» я просто хотел использовать эти образы, чтобы рассказать об отношениях между телом Блэка и природными элементами, такими как дерево, деревья. Но я не хотел, чтобы все остановилось только на гробах и смерти, понимаете? Я хотел вернуться за теми деревьями — с топором.

Над чем вы сейчас работаете?

Работа, которую я делаю, в основном связана с историей, американизмом и опытом чернокожих, что является напряженным пересечением. Из этих тем я работал над парой проектов, которые мне очень нравятся, и я взволнован тем днем, когда я могу рассказать о них больше.

Какой у тебя хороший день?

Для меня это не требует многого: хороший день — это тот, когда мои сестры взрывают мой телефон какой-то ерундой. Но действительно хороший день — это тот, когда мой день был действительно дерьмовым, и я просто тихо вспоминаю какую-то внутреннюю/личную правду, и я могу отговорить себя от собственного утеса. Поверьте, это происходит не постоянно, но когда это происходит, я чувствую, что становлюсь тем человеком, которым хочу быть.

Что привело вас в Бруклин?

Когда я был маленьким, я мог говорить только о Нью-Йорке. Я говорил, что буду жить в коричневом камне, еще до того, как узнал, что это одно слово, а не два. Долгое время казалось, что это никогда не произойдет, а потом я услышал о программе MFA в Pratt. Я сказал, что перееду в город, если меня примут, а потом бум. Кровать-Стой.

Долгое время казалось, что это никогда не произойдет, а потом я услышал о программе MFA в Pratt. Я сказал, что перееду в город, если меня примут, а потом бум. Кровать-Стой.

Расскажите нам о своем районе. Как долго вы там жили? Что вам нравится в нем? Как это меняется? Чем он отличается от других районов или мест, где вы жили?

Прошло почти два года с тех пор, как я пришел в Бед-Стай. Совсем недолго. Я чувствую, что все и все здесь; под этим я подразумеваю, что мне редко приходится покидать Бруклин для чего-либо. Бед-Стай по-прежнему является преимущественно чернокожим районом, который мне нравится, но он явно не застрахован от джентрификации, которая как бы поглощает другие части города.

Он отличается от любого другого района, в котором я жил, потому что между двумя кварталами можно увидеть больше частей мира, чем если бы вы проехали через всю страну. Это особенная вещь.

Поделитесь с нами определяющим опытом Бруклина, хорошим, плохим или промежуточным.

Позвольте мне рассказать вам о дне, когда я встретил Соланж. На следующий день после выхода « Место за столом » Saint Heron написала в Instagram, что в Бруклине проходит прослушивание, и если вы хотите пойти, вам нужно отправить электронное письмо с объяснением, почему вы хотите «место за столом». Таблица.» Это было опубликовано час назад, поэтому я не подумал, что стоит пробовать, но я набрал что-то на своем телефоне и отправил, думая, Пш, удачи с этим, эго. Э-э-э-э.

Позже, когда я стоял в проходе между шкафами в Home Depot, одетый так, как я себя чувствовал в тот день (как настоящее живое дерьмо), и искал что-то на своем телефоне, когда я увидел электронное письмо от Saint Heron, сообщающее мне Меня пригласили на вечеринку для прослушивания и быть там в 7 часов вечера… и, о да, «Соланж будет там».

Когда я увидел сообщение, было 5:30. Я побежал домой и написал своему другу: «ЭТО НЕ ТРЕТ. Я ВСТРЕЧАЮСЬ С СОЛАНЖ СЕГОДНЯ. ЧТО Я НАДЕЮ?!» Она сказала: «ВАШ. ОЧЕНЬ. ЛУЧШИЙ.»

ОЧЕНЬ. ЛУЧШИЙ.»

Мероприятие проходило в Центре культурного наследия Уиксвилля в Бед-Стай, в десяти минутах от моего дома. Это было потрясающее пространство. В центре комнаты стоял самый длинный обеденный стол, который я когда-либо видел, посередине которого светилась одна длинная неоново-желтая лампочка. Там были Соланж, ее муж Алан, сын Джулес и друзья Мелина Мацукас и ДеРэй Маккессон.

Это был самый сюрреалистический, минималистичный и шикарный рождественский ужин. Я сидел рядом с совершенно незнакомыми людьми, с которыми с тех пор поддерживаю связь. Мы встали из-за стола и скатились на «Джуни». К концу ночи я должен поблагодарить Соланж за то, что она пережила четыре года, которые ей потребовались, чтобы сделать Место за столом . Она обняла меня. Мы танцевали под «We Made It» Jay Z и Jay Electronica. Я пошел домой и рассказал все это другу, который напомнил мне, что я говорил, что встречусь с ней с февраля. До сих пор благодарна и потрясена. «Определение бруклинского опыта», действительно.

Что для вас значит сообщество поэтов? Вы нашли это здесь? Почему или почему нет?

Я думаю, что поэтическое сообщество — это атмосфера, которая может лично и художественно питать людей, которые являются его частью. Я все еще новичок в Бруклине, поэтому я думаю, что мне потребуется некоторое время, чтобы найти это для себя. У меня определенно есть преимущество перед моей когортой MFA, которая состоит из самых умных писателей, которых я знаю, с самым глубоким чувством писательского стиля. Я научился лучше взаимодействовать с работами других художников. У них я научился видеть себя художником и видеть свою работу как нечто, что может существовать в пространстве множественности, и это действительно приятно.

Расскажите нам о некоторых бруклинских поэтах, которые были важны для вас.

Я должен открыть это немного и сказать, что есть много художников Бруклина из всех различных медиа, которые были важны для меня: был важен для меня совсем недавно. Каждый из них потрясающий, потрясающий визуальный художник. У всех у них есть работа, которая привлекает меня тем, как она затрагивает и представляет тело Блэка и историю, а также имеет дело с размещением и естественными настройками — все это мое чертово варенье. Рэйчел Элиза, в частности, поэт и фотограф, с которой я общаюсь по множеству разных причин, одна из которых заключается в том, что большая часть моего процесса чрезвычайно ориентирована на визуальные эффекты. Недавно у нее была вакансия в Доме поэтов, и мы как бы стояли в углу, как парочка ботаников, интересуясь процессом создания изображений на странице и в других местах.

Каждый из них потрясающий, потрясающий визуальный художник. У всех у них есть работа, которая привлекает меня тем, как она затрагивает и представляет тело Блэка и историю, а также имеет дело с размещением и естественными настройками — все это мое чертово варенье. Рэйчел Элиза, в частности, поэт и фотограф, с которой я общаюсь по множеству разных причин, одна из которых заключается в том, что большая часть моего процесса чрезвычайно ориентирована на визуальные эффекты. Недавно у нее была вакансия в Доме поэтов, и мы как бы стояли в углу, как парочка ботаников, интересуясь процессом создания изображений на странице и в других местах.

Кто были твои поэтические наставники и как они повлияли на тебя?

До поступления в аспирантуру у меня никогда не было наставника по поэзии, потому что я много лет изучал музыку, поэтому моим наставничеством стали мои учителя игры на фортепиано Джой Миллер и Боб Марино. Я не относился к письму серьезно до последнего года обучения в бакалавриате, и в тот момент для меня было немного поздно получать какое-либо формирующее наставничество в традиционном смысле. Моими наставниками в поэзии были авторы, которых я читала в то время: Варсан Шайр, Сафия Эльхилло, Патрисия Смит.

Моими наставниками в поэзии были авторы, которых я читала в то время: Варсан Шайр, Сафия Эльхилло, Патрисия Смит.

В конце концов, я подобрал нескольких личных наставников, таких как Наташа Карризоза и Донни Роуз, которые оба являются поэтами-педагогами (соответственно в Техасе и Луизиане). Когда я пришел в Пратт, я выбрал Менди Обадике своим формальным наставником. Должен сказать, что из всех троих я так много узнал о том, как быть обдуманным в каждом деле, которое ты делаешь, — знать, чего ты хочешь и почему ты хочешь что-то сделать, чтобы ты не делал что-то просто потому, что это что другие люди здесь делают. Все они повлияли на мое понимание важности здорового восприятия себя как художника, лично и в мире, в обществе.

Расскажите нам о последней книге(ях) и/или стихотворении(ях), которые вам особенно понравились и почему.

Последним стихотворением, которое я прочитал, было произведение Айши Саши Джон «Я решила, что я планета». Начальная строфа:

Я решил, что я планета и я планета.

Я должен был.

Я решил, что я планета и—

Я есть.

Это выделялось для меня, потому что ГОРЯЧЕ БЛИН! Вся эта сила! Это из большой коллекции под названием , я должен жить 9.0004 и продолжает описывать вещи, которыми чернокожие женщины должны стать, чтобы выжить, чтобы жить. Есть более поздняя строфа, в которой говорится:

.

Неважно, где я сижу

И этот

Я чертовски хрустит.

Я должен быть волокнистым

Чтобы не сожрать.

Я должен

Чертовски жить.

Я не думаю, что мне нужно говорить об этом больше, не так ли?

Какие книги или стихи вы собирались прочитать годами, но так и не дошли?

Слушай. Я искал повсюду чертову копию «Притчи о сеятеле » Октавии Батлер , но безрезультатно. Я не знаю, что это за ерунда, или что за грабитель в маске крадет эту книгу с каждой чертовой книжной полки, как только я ступаю в любой книжный магазин между здесь и Челси, но «мне это нужно в моей жизни, я хочу это». в моей жизни. Давай, положи это в мою жизнь. Я оставлю это в своей жизни», как они говорят.

в моей жизни. Давай, положи это в мою жизнь. Я оставлю это в своей жизни», как они говорят.

Опишите процесс чтения. Вы читаете по одной книге за раз, от корки до корки или пролистываете несколько книг? Планируете ли вы свое чтение заранее или обнаруживаете следующее чтение наугад? Вы предпочитаете физические книги или цифровые тексты? Вы пишете заметки?

О, я учусь в аспирантуре, а это значит, что я ни хрена не читаю, но когда у меня перерыв, я люблю читать две книги сразу. Это довольно стандартный вальс в книжный магазин, ковыряние в кнопках, ручках и блокнотах, которые мне не нужны. Это довольно случайно. Но я обычно прихожу, зная, что я хочу чувствовать, а затем ищу книгу, которая могла бы сделать это для меня.

Где вы любите читать и писать (помимо дома, если вам нравится там находиться)?

В поезде, конечно.

Какие места в Бруклине вам нравятся? Почему?

Одним из первых мест в Бруклине, в которое я влюбился, был Форт Грин. Вокруг всегда ходит так много великолепных чернокожих, и мне нравится смотреть и притворяться, что я могу позволить себе жить там. Я буду один день. Но пока дешевле притворяться.

Вокруг всегда ходит так много великолепных чернокожих, и мне нравится смотреть и притворяться, что я могу позволить себе жить там. Я буду один день. Но пока дешевле притворяться.

Заполните пробелы в этих строках по Уитмену:

Я праздную разорение ,

А что я выжил ты будешь страдать

За каждым правое дело спешит мне как хорошо получается от тебя.

Почему Бруклин?

Потому что где-то еще тупик, когда ты не там, где должен быть.

Потому что «Some Women Are by Sasha Pimentel — Poems

Ларами, Вайоминг

лимоны», Харлан говорит, что ему больше нравятся машины, равнины

поднимается, как хлеб, из наших светящихся окон,

шея Харлана краснеет от жары и женщин, с которыми он

борется,

его бесплодные конечности кружатся над ними в воде

пота и носков. Мы месим наши общие тела

Мы месим наши общие тела

одно к другому, ладонь к массе, и посреди

Америки я сижу рядом с мужчиной, которого никогда не узнаю,

рулю, Харлан везет нас в эту дающую ночь. Мы

трое незнакомых в странностях разговоров о любви,

и я немного пьян, возвращаясь к маме,

, который положил мне на шею теплые лимоны. Подобно ей, я знаю

, как вырезать из цельного фрукта, как сжимать

открытое тело для его сока, моя рука — тиски,

женщины Харлана, размягчающиеся под моими пальцами: вощеные

щербинки их кожуры, как женщины хранят их влажность

под их горькой белизной. В Грузии мы научились пить

разбавленную кислинку, тепло молниеносно трещит над

нами, и даже новые домохозяйки умеют выпускать

из трех ложек на кувшин, как резать

пирог с сахаром. Кожура, стойкие эллипсы,

— это не то, что мы говорим для мужчин, только Шуга, еще

, и еще есть пирог, ну что еще

я мог сделать с таким количеством лимонов? и мы прижимаем

наши потные чашки к их губам, соскальзывая

вкус и аромат — раковины, сосуды,

которые мы разбили за ненадобностью, отлили. Из фонографа

Из фонографа

на его переднем сиденье голос Харлана кружит меня, мужчина

рядом со мной скручивает ногу и наполняется соком, мы говорим, лимонами! вместе

в рабочих дрожжах этого такси, и какие они беззастенчивые

фрукты, оставляющие запах от себя даже

после того, как я очистил от них свои руки, мои запястья

подтолкнул мужчин пить, о, Сахар, и я хочу больше

, чем что-либо сейчас, чтобы позвать мою мать,

, которая могла катиться в комнату с овалом своего неразрезанного

себя, которая могла прижимать свою горячую ладонь к моей груди

, пока я дышал. Мы выдыхаем выпитые духи

в стекло, окутываясь дымом.

Харлан жует Никоретте каждый раз, когда пытается вскрыть

женщину, а она подает ему только лимоны. Ночь

переносит нас через грядущую зиму

, и теперь мы тихо смеемся над давлением, каждый из которых приближается

к прохладному центру нашей единственной личности, и каждый отталкивает

другого от наших собственных противостоящих тел, куда

мы дрейфуем. наши отдельные и пожелтевшие коридоры,

наши отдельные и пожелтевшие коридоры,

духи, настойчивость наших пропавших без вести женщин.

Изменение моря

Утро и легкие швы через Хуарес, его дома, как жемчуг, Эль-Пасо рябь в темноте. Сегодня я понимаю факт моего отдельного тела, как оно течет к своему центру, моя кожа рушится от жажды и коснуться. Солнце висит как лампочка в коридоре: одно городское открытие другому. Когда мое сердце Стань лодкой, эта пустыня движется схема моей ладони? И когда боль перевернула небо к сизому морю, каждый дом на каждом холме качается? я бы отдала свои губы солдату, лишь бы он взял их как секстант, наши рты дугой, мой язык телескопический прицел между ними. Ниже такой свет, мера мальчиков плавательные булыжники, их желудки капает дикая тычинка. Видеть как они цепляются за свое оружие словно любовники, словно металл мог их вынести. Утро, и все еще в тени, мой пес и я иду, ее язык - качающийся руль.

Тайский массаж

В темной комнате он просит меня

переодеться, где мы должны

поклониться под потолком, кашляя

пока он тянет простыню, повешенную

чтобы сохранить мою скромность, хотя

мне нечего спасать. Я снимаю

Я снимаю

мое мокрое платье для тонких брюк

как наволочки, на которых я спала

будучи девочкой в Джорджии, фиолетовый

галстук-краситель раздувает мой таз,

и я завязываю оставшуюся ткань

на пупке, складываю оболочку

Я прибыл внутрь, швы заполнены

с дымом, город, в острый

черный квадрат на углу

одинарного матраца. Я вижу

его тело движется быстро, тихо

зажигая свечи за койкой

-тонна: разделены, мы оба не знаем

говорить. Это последняя поездка

я возьму с собой ту, которую я до сих пор зову

мой муж, этот мужчина и эта

комната теперь купленный час

тишины из тишины

мое тело иду за другим

в Бангкоке, и я складки себя

в центр кровати, мой

икры под моими бедрами, ладони

потеют на коленях, как азиатские женщины

умеют ждать. Он чувствует

мою зажатую позу и оттягивает

двойную простыню назад, а

первый раз, когда я вижу его после

инструкций или введения, как

маленькие капюшоны его глаз капают

на его гладкие высокие щеки,

его сухожильную шею и ключицы

упираются в человека более скрытного

, чем мой собственный. Он спрашивает меня, где

Он спрашивает меня, где

мне больно, везде. Но больше

на шее и пояснице,

, потому что я не попрошу этого незнакомца

обхватить конус моего запертого в клетке сердца

. Пружины сдавливают

там, где он утонул, чтобы держать

меня, его грудь на горбе

моего позвоночника, мои руки в его

, наши пальцы вцепились.

Он говорит о нашей общей цветной

коже одинаковой, одинаковой, а я говорю

сават

ди ка, потому что я не знаю

как использовать язык после

благодарности — мой акцент сломался,

тигровый бальзам освежает его поры,

и его дыхание на моей шее, два

свечи притаились синим светом

в углу, а где-то

внизу, запретили в этой темной

комнате и на рабочей улице

тот, кто забыл

прикоснуться ко мне, мужчина кадрирует

в телефото дымные руки

жарящихся женщин цыпленок над гелем

газа, а лбы девушек

рубят дуриан, их виски

сияют, согнуты до миллиона

шипов у каждой зеленой скорлупы, их

стальных ножа вывязывают такие

мягкие желтые фрукты. Все еще впереди

Все еще впереди

это горе настолько большое, что оно превратится в

отчужденное и опухшее лицо

проклинающее меня на следующей вечеринке, наше

будущее сливается с нашим прошлым, вино

окрашивает наши руки, наши губы.

Солнце садится, сговорившись

усилить тьму этой

синей комнаты, где тайно дрожат

свечи. Вентилятор

жужжит. Мужчина, обнимающий меня

, сжимает наши четыре руки, и я

понимаю этот жест, чтобы довериться ему. Он качает меня, ломает мне спину.

Покидая университетский спортзал

Не понимая, как мы празднуем

Наши тела. Каждый день мы расходимся.

— Мэрилин Хакер

Сентябрь, и великая тишина

безлунной ночи и остывающего воздуха, город

в синих карманах на холмах, и просто

под руками, ток

забытого. Всю неделю, пока

ты бегал, или читал, указательный палец

размывал шрифт, один сезон проскальзывал

в другой, когда влюбленные

переплетаются через кровать, запах дрожжей

от пивного хлеба, поднимающегося через

духовку, треснула собачья подушка, и в классе

вы наблюдали, как один ученик

моргнул другому. Есть время

Есть время

верить в любовь , ты думал,

наблюдая, как она трет волосы руками, а он

переодевается в рубашку, но потом ты веришь, что все

кончается , и ты d так тщательно пытался

объяснить, что имела в виду Мэрилин Хакер,

как мы «просыпаемся, измученные,

в конце», прежде чем вы одумались

об этом, глядя вниз по рядам, и процитировали

сросшиеся конечности , а подняли неграмотную силу

вместо этого слова стихотворения хвосты комет

на доске. Теперь вы, наконец, покидаете

кампус, довольный на этот раз, когда ваше сердце

улучшило потребность в сахаре, ваше тело

разгорячено от работы над собой, когда вы толкаете

сквозь стеклянную дверь и падаете—

и ты помнишь сквозняк, который был

точно так же однажды, когда после

комендантского часа в общежитии Тим держал

твои локти у озера, воздушный сверчок

-толстый, Кассиопея, инкрустированная коркой в ее воротнике.

Вопрос: как дать детям образование? Ответ: назвать их русскими именами.

Вопрос: как дать детям образование? Ответ: назвать их русскими именами.

Молчание

Молчание