Содержание

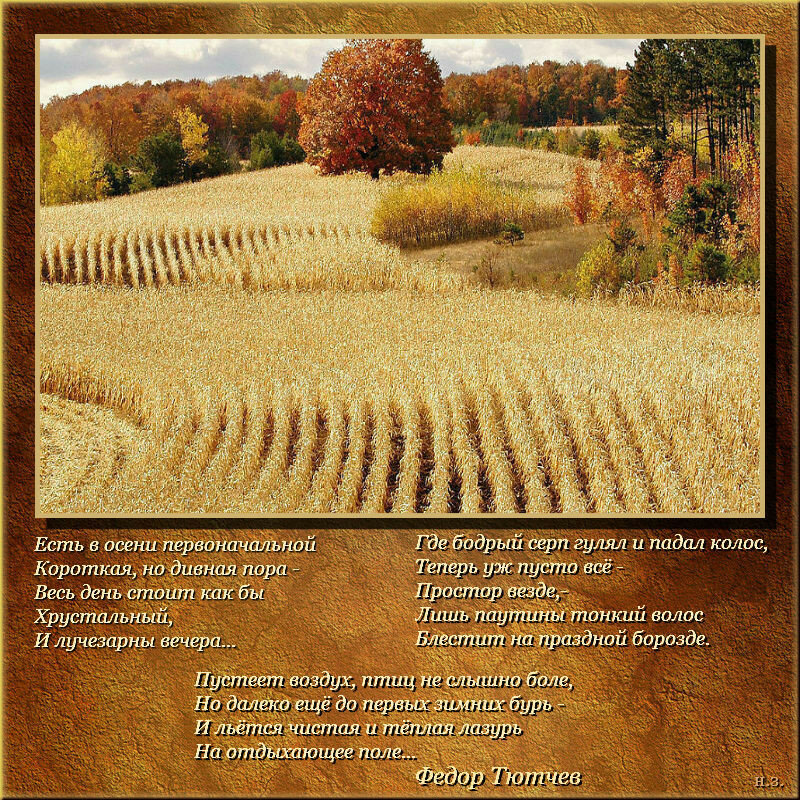

Анализ стихотворения «Есть в осени первоначальной…» (Ф.И. Тютчев)

Автор:

Самый Зелёный

·

Опубликовано

· Обновлено

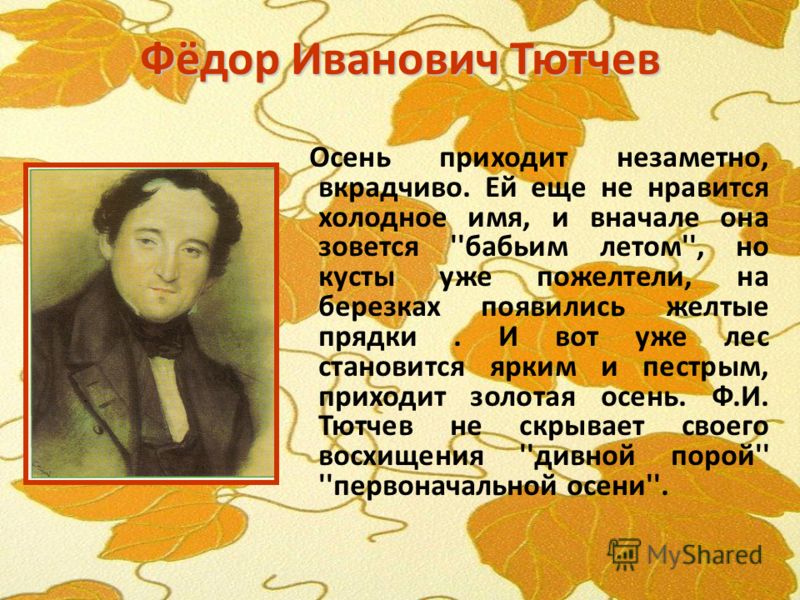

Фёдор Иванович Тютчев – мастер пейзажной лирики, он так живо описывает природу, что для читателя открываются яркие картины и создаётся эффект присутствия. Об осени поэт писал нечасто, так как не любил печального увядания окружающей природы. Многомудрый Литрекон предлагает Вам познакомиться с анализом стихотворения «Есть в осени первоначальной…», разбор которого составлен по плану.

Содержание:

- 1 История создания

- 2 Жанр, направление, размер

- 3 Композиция

- 4 Образы и символы

- 5 Темы, проблемы и настроение

- 6 Основная идея

- 7 Средства выразительности

История создания

Ф.И. Тютчев написал данное стихотворение в середине своего творческого пути. Он уже был признанным мастером слова, но все еще не считал свое хобби полноценным видом деятельности. Он занимал важный государственный пост и делал карьеру.

Он уже был признанным мастером слова, но все еще не считал свое хобби полноценным видом деятельности. Он занимал важный государственный пост и делал карьеру.

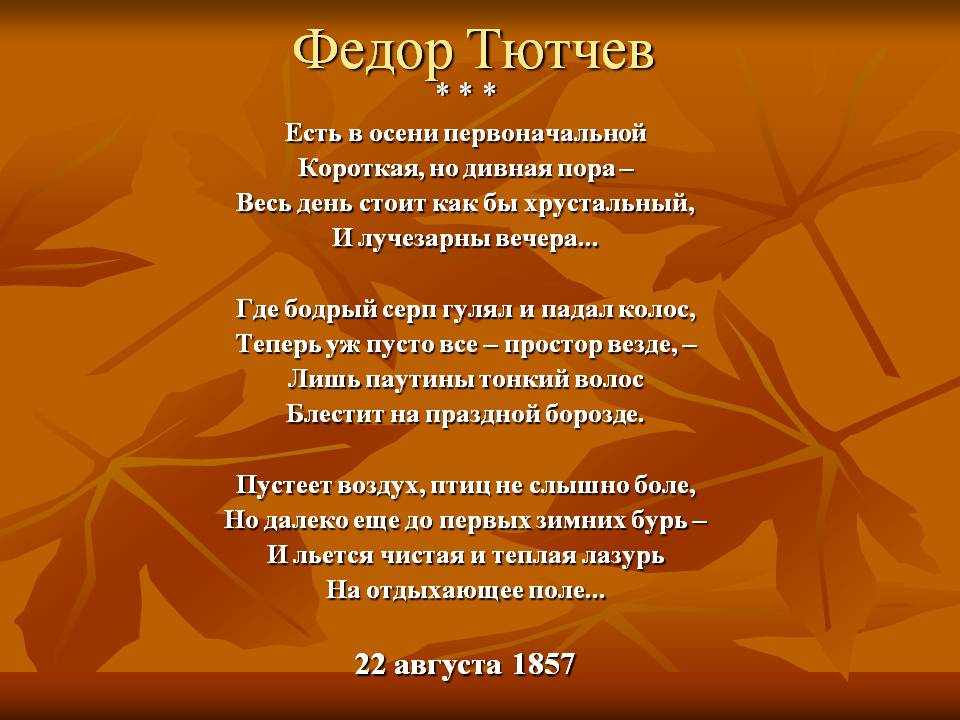

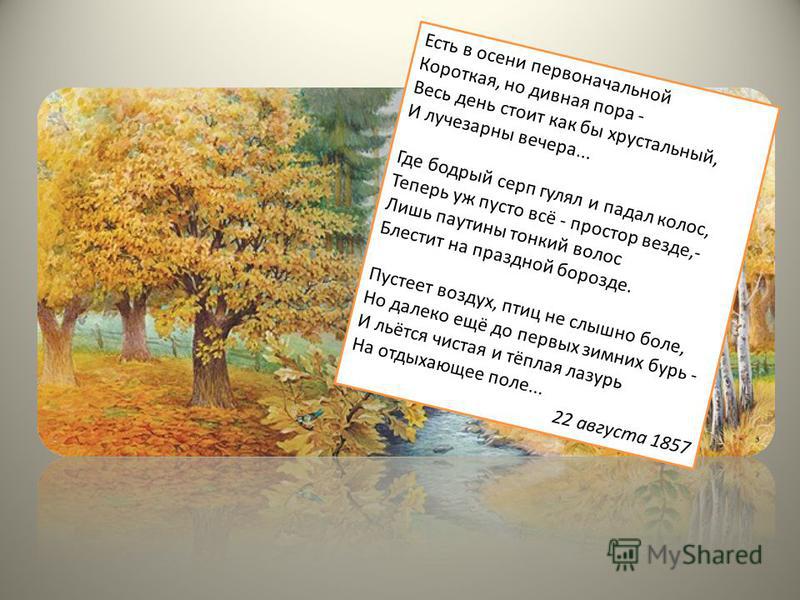

Произведение создано 22 августа 1857 года во время путешествия из родового имения Овстуг в Москву, а напечатано в периодическом издании «Русская беседа» в 1858 году.

Стихотворение «Есть в осени первоначальной» посвящено осени в самом её начале, как о короткой, но прелестной поре года.

Жанр, направление, размер

«Есть в осени первоначальной…» – лирическое стихотворение, принадлежащее к направлению «чистого искусства», пейзажной и философской лирике. В нём переплетается реализм, который выражается в точном описании пейзажа, с романтизмом, пронизанным упоением и восторженностью.

Размер стихотворения «Есть в осени первоначальной…» – ямб. Особенность произведения состоит в том, что в нём много пропусков ударений, что больше заметно в первой строфе. Рифмовка двух первых строф перекрёстная с чередованием женской и мужской рифмы. В третьей строфе прослеживается опоясывающая рифмовка.

В третьей строфе прослеживается опоясывающая рифмовка.

Композиция

Композиция стихотворения «Есть в осени первоначальной…» простая. Произведение состоит из 3 строф, каждая из которых несёт в себе законченную мысль.

- В первой строфе даётся картина самого начала осенней поры. Поэт поймал переход одного времени года в другое, описав его зыбкость и хрупкость.

- Во второй строфе читается светлая печаль о том, что всё пространство пустеет.

- В последней строфе писателем создаётся картина осени, полностью вступившей в свои права, но при этом атмосфера не гнетущая, а умиротворяющая.

Образы и символы

Лирический герой, кем выступает сам Ф.И. Тютчев, наблюдает за наступлением осени, выделяя её начало, как время плавного перехода из летнего зноя в осеннюю прохладу, дарящую нечто невидимо-эфемерное, прозрачное. Самое начало осени рождает в авторе тёплые и нежные чувства, которые он выражает с особым трепетом. Он желает, чтобы эти мгновения продлились как можно дольше. Но наступает пора, когда всё меняется, приходит настоящая осень, и поэта одолевает лёгкая грусть перед опустением и тишиной.

Но наступает пора, когда всё меняется, приходит настоящая осень, и поэта одолевает лёгкая грусть перед опустением и тишиной.

- «Короткая и дивная пора» – это образ бабьего лета в самом начале осени, когда ещё тепло и только-только начали опадать листья. Стоит ясная и спокойная погода, но, кажется, она в любую секунду может перемениться, поэтому поэт называет её «хрустальной».

- «Лишь паутины тонкий волос / блестит на праздной борозде» – для лирического героя это символ застывания природы в осеннем холоде, когда всё вокруг замедляется в ожидании зимы.

- «И льётся чистая и тёплая лазурь / на отдыхающее поле…» – в этих строках Ф.И. Тютчев показывает последние тёплые лучи, касающиеся земли, как образ уходящего тепла.

Темы, проблемы и настроение

В стихотворении «Есть в осени первоначальной…» главным образом представлена основная тема русской природы, которой восхищается автор. Ф.И. Тютчев имеет в виду её переменчивость, подразумевая и быстротечность времени, что подталкивает его всё больше и больше любоваться мимолётными картинами окружающего мира. В произведении он запечатлел такой короткий период осенний поры, почти неуловимый, к которому автор смог подобрать слова. Стихотворение имеет глубину, ощущая которую, можно соприкоснуться с чувствами поэта, с красотой жизни, рассеянной в природе.

В произведении он запечатлел такой короткий период осенний поры, почти неуловимый, к которому автор смог подобрать слова. Стихотворение имеет глубину, ощущая которую, можно соприкоснуться с чувствами поэта, с красотой жизни, рассеянной в природе.

Ф.И. Тютчев озвучивает несколько проблем в своём произведении. Их можно заметить по интонациям строк, по словам и даже по знакам препинания.

- Автор вкладывает в стихотворение тему жизни и её смысла. Осень – это завершение года, то время, когда человек подводит итоги и строит новые планы, оценивает пройденные, безвозвратно ушедшие дни.

- Поэт говорит о связи природы и человека. Осень для него – это увядание не столько естества окружающего мира, сколько человека. В понимания автора, осень – это приближение старости человека. Юность вместе с летом осталась позади, теперь наступила зрелость, а впереди старость – зима.

- О крестьянском труде Ф.И. Тютчев пишет с уважением, говоря о том, что уборочная пора была сложной, но меж тем она принесла пользу и радость крестьянам.

Осень в понимании поэта – это время, когда труженики могут перевести дух, и вместе с ними «отдыхающее поле» остаётся наедине с небом.

Осень в понимании поэта – это время, когда труженики могут перевести дух, и вместе с ними «отдыхающее поле» остаётся наедине с небом.

Основная идея

Главная мысль стихотворения «Есть в осени первоначальной…» выражена в ценности момента, в его прямом созерцании. Ф.И. Тютчева стремится видеть, не пропускать ничего вокруг себя, запечатлеть в своём сердце всё великолепие природы.

Важно воспринимать мир как дар за ежедневный труд – вот смысл произведения «Есть в осени первоначальной…».

Средства выразительности

Безусловно, в стихотворении «Есть в осени первоначальной..,» можно выделить немало троп, которые создают ту гармоничную атмосферу природы, которую стремился передать Ф.И. Тютчев.

- Эпитеты: «дивная пора», «день хрустальный», «лучезарны вечера», «бодрый серп», «праздная борозда», «отдыхающее поле», «чистая лазурь».

- Метафора: «пустеет воздух», «льётся лазурь».

- Сравнение: «день стоит как бы хрустальный».

- Олицетворение: «день стоит», «серп гулял».

- Разновидность метонимии – синекдоха: «серп гулял», «падал колос».

- Антитеза: «Где бодрый серп гулял и падал колос, / Теперь уж пусто всё – простор везде…»

Многоточие в первой и последней строфе показывает то, что о природе можно говорить и писать бесконечно. Кроме того, в многоточии чувствуется, будто бы автор говорил непосредственно с читателем об изменении в природе и вдруг задумался о жизни и остановился, глядя на поле, о котором он произнёс последнюю строку своего стихотворения.

Автор: Диана Танцур

Метки: Есть в осени первоначальнойразборФедор Тютчев

Читайте также:

Есть в осени первоначальной читать стихотворение, текст стиха онлайн

- Стихи

- Стихи Тютчева

/

/

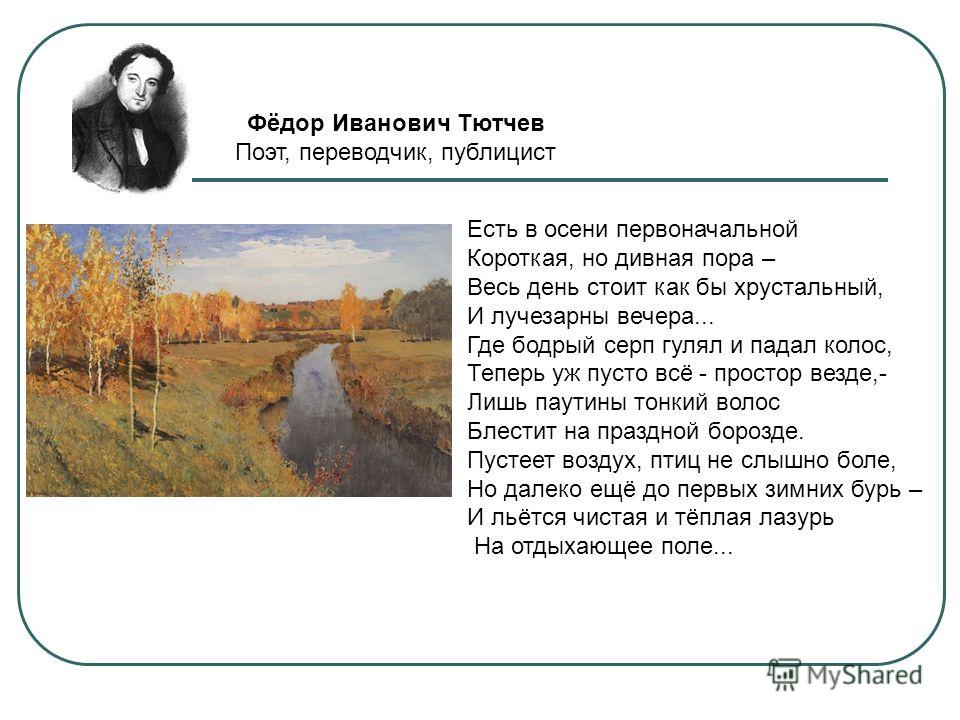

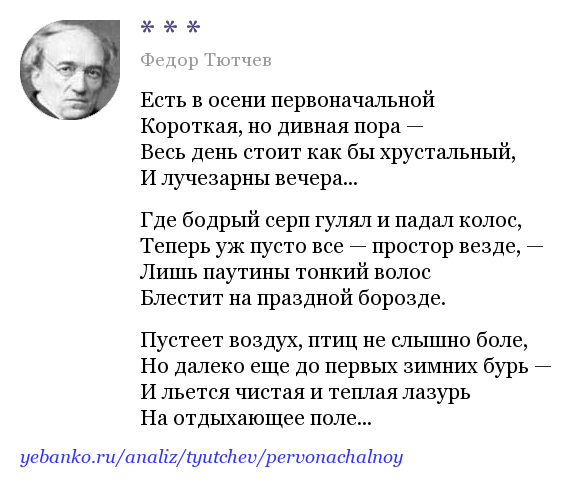

org/Breadcrumb»>Есть в осени первоначальнойЕсть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора —

Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера…

Где бодрый серп гулял и падал колос,

Теперь уж пусто всё — простор везде,-

Лишь паутины тонкий волос

Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,

Но далеко ещё до первых зимних бурь —

И льётся чистая и тёплая лазурь

На отдыхающее поле…

Анализ стихотворения Федора Тютчева Есть в осени первоначальной

Данное стихотворение относится к пейзажной лирике – в нет тесно переплетены реализм и романтизм, точное описание природы и восторженность ее красотой. Вообще осень – самая нелюбимая пора года для Тютчева, так как она вызывает грусть и печаль. Во время дождей и ранней осенней темноты писатель старался уехать из страны. Но это произведение поэт писал достаточно знаменитым – его считали настоящим мастером пера. Однако писательская деятельность стояла на втором месте, потому что предпочтение он отдавал своей карьере на государственной должности.

Однажды в конце лета Тютчев с дочкой ехал в Москву. За окном пролетали роскошные пейзажи уходящего лета – это восхитило поэта, тут же в голове появились первые строки. Его настолько охватило вдохновение, что автор не мог от волнения писать – на помощь ему пришла дочь. В 1858 году появился лирический стих «Есть в осени первоначальной», посвященный началу осени, такому непродолжительному, но роскошному времени года.

В произведении всего 3 строфы, каждая из которых выступает отдельным произведением:

- Ø Первый столбик – описание начала осени: переход лета в другую пору года, передается его непостоянность и нежность.

- Ø Следующий столбик пронизан светлой грустью о том, что все вокруг пустеет и засыпает.

- Ø В третьем столбике показана осень, которая стала полноправной хозяйкой на земле, но обстановка не угнетает, а наоборот, умиротворяет.

Главный лирический герой стихотворения – сам поэт, который наблюдает наступление осени: на смену летнему зною приходит осенняя прохлада. В душе Тютчева появляются теплота и нежность – он мечтает, как можно дольше продлить эти минуты. «Короткая и дивная пора» – это бабье лето с теплом, солнышком, паутинкой и первыми опавшими листьями. Но спокойная погода может скоро измениться, поэтому поэт день сравнивает с хрусталем – очень чистый и прозрачный воздух в последние дни лета. А «вечера лучезарны» – кажется, солнышко горячими лучами хочет поделиться последним теплом перед долгими холодами.

В душе Тютчева появляются теплота и нежность – он мечтает, как можно дольше продлить эти минуты. «Короткая и дивная пора» – это бабье лето с теплом, солнышком, паутинкой и первыми опавшими листьями. Но спокойная погода может скоро измениться, поэтому поэт день сравнивает с хрусталем – очень чистый и прозрачный воздух в последние дни лета. А «вечера лучезарны» – кажется, солнышко горячими лучами хочет поделиться последним теплом перед долгими холодами.

Но вдруг наступает настоящая осень, наводящая писателя на легкую тоску. Опустело поле и борозда, на которых уже не видно работающих людей – еще долго не притронутся к ним человеческие руки. На холоде застывает природа – тишина и покой, пустота и тоска кругом! К труду простых людей автор относится уважительно – уборочная страда была сложной, но принесла радость крестьянам. Осенней порой люди и поле могут отдохнуть перед предстоящей работой.

В этом лирическом стихотворении есть и философский подтекст – это тема жизни и ее смысла. Осень – время для подведения итогов и планов, оценка совершенных дел. Но для Тютчева осень особенная – никаких мыслей о старости: это прекрасный период мудрости и опыта.

Осень – время для подведения итогов и планов, оценка совершенных дел. Но для Тютчева осень особенная – никаких мыслей о старости: это прекрасный период мудрости и опыта.

Основными выразительными средствами в произведении являются эпитеты («бодрый серп», «чистая лазурь»), слова в переносном значении («пустеет воздух»), перенос качеств человека н неживые предметы – с их помощью автору удалось передать великолепие и гармонию в природе.

Поэт-лирик демонстрирует единство человека с природой, поэтому он с наслаждением любуется последними солнечным теплом. Начало осени – время спокойствия и вдумчивости, без всяких бурь и негативных эмоций, но только не холод и серость пожилого возраста.

Вариант №2

Федор Иванович Тютчев – мастер создания лирики о природе. Его стихотворения – красивые зарисовки изменяющийся природы. Это может быть теплый ветерок уходящего лета или пышная, яркая осень. Особенное место занимает тема осени в творчестве Федора Ивановича.

Данное стихотворение было написано в средние года писателя. В те годы, Федор Иванович уже был довольно известным мастером слова. Однако, он считал это всего лишь хобби. Он стремился построить карьеру умелого политика. Произведение именитого автора было написано 22 августа в 1857 году. В это время Федор Иванович активно путешествовал. По дороге в Москву его настигло вдохновение. Впервые напечатано оно было в издании «Русская беседа» в 1858 году.

В те годы, Федор Иванович уже был довольно известным мастером слова. Однако, он считал это всего лишь хобби. Он стремился построить карьеру умелого политика. Произведение именитого автора было написано 22 августа в 1857 году. В это время Федор Иванович активно путешествовал. По дороге в Москву его настигло вдохновение. Впервые напечатано оно было в издании «Русская беседа» в 1858 году.

Произведение Федора Ивановича «Есть в осени первоначальной…» — лирическое, пронизанное реализмом и философской лирики. На центральном плане прекрасные пейзажи природы. Благодаря реализму, особое место занимает описание мелких деталей окружающего мира.

Главная особенность произведения – пропуск ударений. Это сильно заметно в первой строфе. Рифма перекрестная с постоянными чередованиями мужской и женской. Только в 3-ей строфе рифмовка опоясывающая. Размер стихотворения Федора Ивановича – ямб.

Это произведение эмоций и чувств. Здесь нет сложных социальных вопросов. Федор Иванович – лирический поэт, показывающий всю красоту окружающего мира. Как и во многих произведениях, здесь соединены 2 направления поэзии: романтизм, реализм. Это объясняет точность описания пейзажа и эмоциональное состояния лирического героя, который восторгается увиденным.

Как и во многих произведениях, здесь соединены 2 направления поэзии: романтизм, реализм. Это объясняет точность описания пейзажа и эмоциональное состояния лирического героя, который восторгается увиденным.

Композиция произведения – простая. В ее составе 3 строфы. Каждая несет определенную одну законченную мысль. В 1-ой говорится о начале осени. Во 2-ой герой размышляет о пустоте пространства, которое нечем заполнить. В 3-ей автор отмечает пышную умиротворяющую осень.

Главная тема – красота природы. Федор Иванович, восхищаясь окружающим миром, выражал свои мысли и эмоции на бумаге. Он, словно художник, пытался изобразить красивые моменты, которые видны далеко не каждому. Второстепенная тема – философия. Автор задумывается о человеческой жизни. Осень олицетворяет закат жизни. Она напоминает, что все когда-нибудь заканчивается.

Романтический герой стихотворения – сам автор. Он делится своими наблюдениями с читателями. Через эмоции он передает главную свою мысль, свой жизненный опыт. Несмотря на будущие грустные осенние вечера, герой наслаждается моментом и разделяет его счастье вместе с читателем. Он наблюдает за осенью, выделяя ее как отдельный переходящий этап. Яркое, жаркое лето уже позади. Пришла новая огненно-рыжая хозяйка осень. Она вдохновляет писателя излагать свои мысли на бумагу. Писатель не хочет, чтобы момент быстро заканчивался. Он пытается растянуть его и насладиться им.

Несмотря на будущие грустные осенние вечера, герой наслаждается моментом и разделяет его счастье вместе с читателем. Он наблюдает за осенью, выделяя ее как отдельный переходящий этап. Яркое, жаркое лето уже позади. Пришла новая огненно-рыжая хозяйка осень. Она вдохновляет писателя излагать свои мысли на бумагу. Писатель не хочет, чтобы момент быстро заканчивался. Он пытается растянуть его и насладиться им.

Другие:

← Она сидела на полу↑ Стихи ТютчеваЗима недаром злится →

Есть в осени первоначальнойСейчас читают:

- Тема повести Гоголя «Тарас Бульба»

В повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба» описываются события второй половины 17 века, когда польская шляхта оккупировала малоросские земли. Казацкие войска поднялись на борьбу с ними. Основная тема этой повести – это защита отечества.

- Мой любимый герой — Петя Ростов в романе Война и мир сочинение

Петя – младший сын семьи Ростовых. За свой светлый добрый характер и романтическую душу, он поплатился жизнью.

Однако, его образ меня вдохновляет. Еще с детства он стремился пойти по стопам старшего брата, который начал учиться в военной академии.

Однако, его образ меня вдохновляет. Еще с детства он стремился пойти по стопам старшего брата, который начал учиться в военной академии. - Образ Чичикова в поэме Мертвые души и его характеристика — сочинение

Среди всех персонажей поэмы «Мертвые души» особенно выделяется ее главный герой — Павел Иванович Чичиков. Этот образ объединяет в себе разные качества других помещиков.

- Главные герои романа Тихий дон сочинение

Создавая свое великое творение – роман «Тихий Дон» автор задумал и показал на его страницах как меняется характер и взгляды, а как следствие , и поступки, во время смены исторической формации, после великих событий: войны 1914 года,

- Тема судьбы в романе Герой нашего времени Лермонтова сочинение

Тематика произведения «Герой нашего времени», написанного Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, обширна. Она включает в себя и тему любви, и тему дружбы, и тему судьбы. Рассмотрим последнюю из перечисленных.

- Образ и характеристика Софьи Фамусовской в комедии Горе от ума 9 класс сочинение

Интересным персонажем в комедии «Горе от ума» является Софья Фамусова.

Она не разделяет позиций Чацкого, но и не относится к фамусовскому обществу, занимая промежуточное положение. Раньше Софья была влюблена в Чацкого, но к его приезду всё изменилось.

Она не разделяет позиций Чацкого, но и не относится к фамусовскому обществу, занимая промежуточное положение. Раньше Софья была влюблена в Чацкого, но к его приезду всё изменилось.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Осень в понимании поэта – это время, когда труженики могут перевести дух, и вместе с ними «отдыхающее поле» остаётся наедине с небом.

Осень в понимании поэта – это время, когда труженики могут перевести дух, и вместе с ними «отдыхающее поле» остаётся наедине с небом.

Однако, его образ меня вдохновляет. Еще с детства он стремился пойти по стопам старшего брата, который начал учиться в военной академии.

Однако, его образ меня вдохновляет. Еще с детства он стремился пойти по стопам старшего брата, который начал учиться в военной академии. Она не разделяет позиций Чацкого, но и не относится к фамусовскому обществу, занимая промежуточное положение. Раньше Софья была влюблена в Чацкого, но к его приезду всё изменилось.

Она не разделяет позиций Чацкого, но и не относится к фамусовскому обществу, занимая промежуточное положение. Раньше Софья была влюблена в Чацкого, но к его приезду всё изменилось. Eliot, T.S.Frost, R.Hopkins, G.M.Keats, J.Lawrence, D.H.Masters, Э. Л. Сандберг, К. Сассун, С. Уитмен, У. Вордсворт, У. Йейтс, У. Б. Вся документальная литератураГарвардская классикаАмериканские очеркиОтносительность ЭйнштейнаГрант, США Рузвельт, история Т.УэллсаПрезидентские инаугурацииВся художественная литератураПолка фантастикиИстории о привиденияхКороткие рассказыШоу, Г.Б.Штайн, Г.Стевенсон, Р.Л. HG

Eliot, T.S.Frost, R.Hopkins, G.M.Keats, J.Lawrence, D.H.Masters, Э. Л. Сандберг, К. Сассун, С. Уитмен, У. Вордсворт, У. Йейтс, У. Б. Вся документальная литератураГарвардская классикаАмериканские очеркиОтносительность ЭйнштейнаГрант, США Рузвельт, история Т.УэллсаПрезидентские инаугурацииВся художественная литератураПолка фантастикиИстории о привиденияхКороткие рассказыШоу, Г.Б.Штайн, Г.Стевенсон, Р.Л. HG Современная русская поэзия. 1921.

Современная русская поэзия. 1921.

— 2 апреля 1956 г.

— 2 апреля 1956 г.

В преддверии Гражданской войны он был глубоко обеспокоен разделением своей страны на «две Испании». Его циничная житейская философия запечатлена в его «Поговорках и песнях» (Proverbios y Cantares).

В преддверии Гражданской войны он был глубоко обеспокоен разделением своей страны на «две Испании». Его циничная житейская философия запечатлена в его «Поговорках и песнях» (Proverbios y Cantares). Многое из простоты и остроумия романа можно найти и в его стихах.

Многое из простоты и остроумия романа можно найти и в его стихах. В 2016 году он выиграл престижный XXV Premio Reina Sofia de Poesia Iberoamericana.

В 2016 году он выиграл престижный XXV Premio Reina Sofia de Poesia Iberoamericana. ~

~ Его обманчиво простой стиль делает его доступным для всех, а его стихи могут многое сказать о жизни, любви и о мире в целом.

Его обманчиво простой стиль делает его доступным для всех, а его стихи могут многое сказать о жизни, любви и о мире в целом.

— 29 декабря 1926 г.

— 29 декабря 1926 г. — 17 октября 1973 г.

— 17 октября 1973 г. Шиффнер родился в Бремене и с тех пор жил в Кельне и на Майорке. Ее сборник стихов под названием Dschinn был опубликован С. Фишером в 2007 г., за ним последовал сборник Fremd gedanken , опубликованный Воссом Холлеманном в 2013 г.

Шиффнер родился в Бремене и с тех пор жил в Кельне и на Майорке. Ее сборник стихов под названием Dschinn был опубликован С. Фишером в 2007 г., за ним последовал сборник Fremd gedanken , опубликованный Воссом Холлеманном в 2013 г. — 27 июля 1873 г.

— 27 июля 1873 г.