Содержание

Краткая история создания стихотворения «Осень» Лермонтова

Главная » История создания

История создания

Автор orfeus На чтение 4 мин Опубликовано

Обновлено

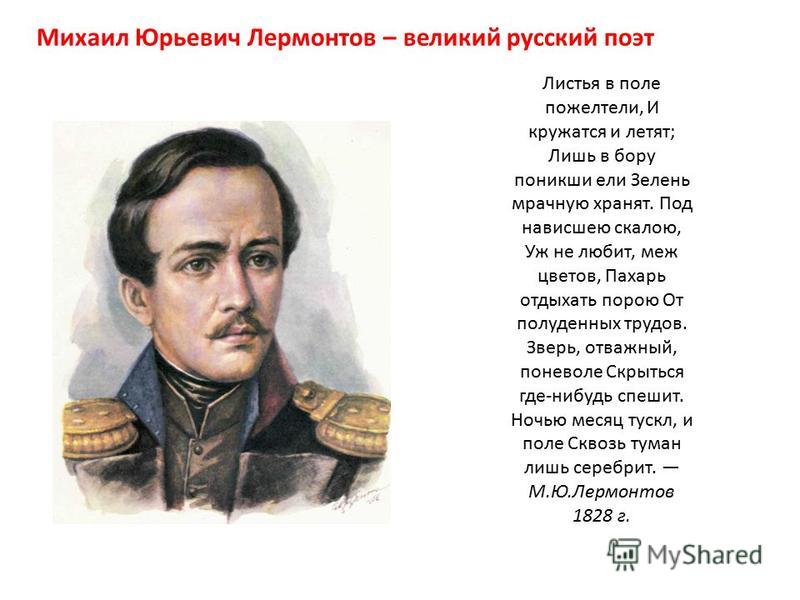

Михаил Юрьевич Лермонтов создал стихотворение «Осень» в 1828 году, когда ему было всего четырнадцать лет. Несмотря на то, что данное произведение — одно из первых в творчестве поэта, оно было опубликовано только спустя сорок восемь лет после его смерти, в 1889 году. В изданное собрание сочинений «Осень» вошла не полностью. Исследователи поэзии Лермонтова утверждают: это связано с тем, что страница рукописи с продолжением была вырвана из тетради. После гибели поэта на дуэли с отставным майором Мартыновым восстановить стихотворение в первозданном виде не представлялось возможным. Но даже через незаконченный текст проглядывается разочарование молодого Лермонтова в жизни.

Стихотворение «Осень» относят к элегии — жанру, для которого характерны философские рассуждения и лирическое настроение. Этот жанр был популярен в творчестве поэтов начала девятнадцатого века. Но Лермонтов создал «Осень» не только из-за моды на элегии. С помощью пейзажа увядающей природы и фигуры уставшего пахаря поэт отразил свои внутренние переживания. И чтобы понять, откуда появилось это стихотворение, надо выяснить, что сформировало мировоззрение Лермонтова на момент сочинения «Осени».

Пансион и родовое имение

В год написания «Осени» Лермонтов жил в Москве и учился в пансионе — закрытом учебном заведении для дворянских детей. Там будущий поэт готовился к поступлению в Московский государственный университет. В пансионе Лермонтов чувствовал себя одиноким. Ему не удавалось найти родную душу, поэтому общению со сверстниками он предпочитал чтение Шиллера, Байрона и Шекспира. Мотив одиночества стал одним из основных в будущих стихотворениях поэта, в том числе и в «Осени».

Во время учебы Лермонтов был вынужден приезжать в родовое имение по требованию своей бабушки по материнской линии, Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Усадьба Тарханы находилась в Пензенской губернии. Там поэт смотрел на трудящихся крестьян и любовался природой. Эти наблюдения стали основой для будущего стихотворения.

Семейная драма

Одиночество, отраженное в «Осени», Лермонтов ощущал не только среди учащихся в пансионе. Начинающий поэт чувствовал себя покинутым и непонятым даже в кругу семьи.

С Елизаветой Алексеевной у Лермонтова складывались очень сложные отношения. По воспоминаниям художника Моисея Егоровича Меликова, Арсеньева была деспотичной женщиной, которая любила повелевать другими людьми. Она стала опекуншей будущего поэта, так как мама Лермонтова умерла от чахотки, когда ему было всего три года. Будучи еще и крестной матерью мальчика, она боготворила внука и не жалела для его обучения денег. Арсеньева занималась воспитанием и здоровьем мальчика. Лермонтов часто болел, поэтому она ездила с ним на минеральные воды Кавказа. Для внука Елизавета Алексеевна собрала в своей усадьбе большую библиотеку, а также пригласила в дом учителей, чтобы подготовить Лермонтова к поступлению.

Лермонтов часто болел, поэтому она ездила с ним на минеральные воды Кавказа. Для внука Елизавета Алексеевна собрала в своей усадьбе большую библиотеку, а также пригласила в дом учителей, чтобы подготовить Лермонтова к поступлению.

Но ранняя смерть матери и попытки Арсеньевой научить Лермонтова всему и сразу сделали его одиноким с ранних лет. Окружение поэта состояло из взрослых преподавателей, которые не могли разделить с мальчиком его «грёзы души».

Взаимоотношения в семье усугублялись ненавистью бабушки к отцу Лермонтова, Юрию Петровичу. Будущий поэт был свидетелем постоянных ссор между Арсеньевой и ее зятем. Когда Мария Михайловна (мать Лермонтова) была еще жива, Елизавета Алексеевна пыталась разрушить брак своей дочери, распространяя слухи о неверности Юрия Петровича. Также она заявляла знакомым, что отец Лермонтова бьет свою жену. Елизавете Алексеевне не удалось разлучить супругов, но за нее это сделала судьба. После смерти единственной дочери Арсеньева прекратила общение с Юрием Петровичем и запретила ему видеться с сыном, угрожая лишением наследства. Разлуку с отцом (который тоже писал стихи) Лермонтов переживал очень тяжело. Он чувствовал себя круглым сиротой. Это настроение отразилось в «Осени» и во всем последующем творчестве Лермонтова.

Разлуку с отцом (который тоже писал стихи) Лермонтов переживал очень тяжело. Он чувствовал себя круглым сиротой. Это настроение отразилось в «Осени» и во всем последующем творчестве Лермонтова.

Анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова «Осень»

Автор:

Guru

·

В начале своего творческого пути Михаил Юрьевич Лермонтов оттачивал навыки письма, посвящая свои строки природе. Позднее в своих работах автор почти не будет обращаться к этой теме. Окружающий мир будет являться как бы фоном в его произведениях. Однако в этом раннем стихотворении осень стала главной героиней.

Содержание:

- 1 История создания

- 2 Жанр, направление, рифма

- 3 Композиция

- 4 Образы и символы

- 5 Темы и настроение

- 6 Смысл

- 7 Средства художественной выразительности

История создания

Стихотворение «Осень» — одно из первых стихотворений поэта, написанное в 1828 году. Сохранились только первые строки произведения, так как вторая страница с продолжением была вырвана.

Как известно, Лермонтов был одиноким и замкнутым человеком, поэтому осенняя пора всегда вызывала в его сердце особый трепет. Будучи обладателем слабого здоровья, он часто отдыхал в курортных городах и наблюдал быт их жителей со стороны, мучаясь от скуки. Осень – пора сбора урожая, когда крестьяне работают не покладая рук. Это время и воспел молодой поэт, наблюдая контрасты времени года: напряженные и все еще жаркие дни и прохладная, томная ночь, насыщенная мистическими существами, стремящимися найти в ней укрытие.

Жанр, направление, рифма

Жанр этого стихотворения относится к описательной лирике. Лермонтов рисует образ уходящего лета и сменяющей его осени. Творчество поэта было выдержано в традициях романтизма.

Во всем стихотворном строе сохраняется перекрестная рифма. При таком типе рифмовки сочетаются по звучанию попарно первая и третья строчка. Написан данный отрывок четырехстопном хореем.

Листья в поле пожелтели,

И кружатся и летят;

Лишь в бору поникши ели

Зелень мрачную хранят.

Композиция

Весьма трудно сказать что-либо конкретное о композиционном построении стихотворения, так как оно не закончено. Но если рассматривать то, что имеется, то вполне можно предположить, что автор использует кольцевой способ композиции; об этом свидетельствует одинаковые начало и конец произведения.

Листья в поле пожелтели,

И кружатся и летят;

……

Ночью месяц тускл, и поле

Сквозь туман лишь серебрит.

Образы и символы

Лирическим героем в стихотворении является сам Лермонтов. Он рисует осень такой, какой она видится ему. Для автора это время года — самая мрачная пора. Образы отважного зверя и пахаря в сюжете усиливают чувство холода и отчужденности при виде осенней природы.

Также присутствуют образы осени и ночи. Время года предстает перед нами порой увядания, страха и печали. Деревья теряют листву, вечно зеленая хвоя создает ощущение траура. Даже зверь теряет самообладание при виде сгущающейся ночи, которая своим ледяным дыханием предвещает зиму.

Темы и настроение

Лермонтов с идеальной точностью с помощью рифмы и средств выразительности смог передать чувство утраты, возникающее у человека при осознании того, что лето ушло. Буйные краски тепла сменяются темными, мрачными цветами осени. Так здесь воплотилась тема природы, которая меняет облачение.

Стихотворение дарит пасмурное настроение, которое заставляет человека потеплее укутаться в свои одежды, вжавшись в кресло. Осень захватывает владения и выгоняет людей с улиц своим холодом. Весь окружающий мир встречает новую владычицу со страхом и дрожью в теле. Мир тихо и медленно умирает, чтобы весной возродиться вновь.

Смысл

Смысл стихотворения «Осень» каждый определяет сам для себя. Кто-то может заметить тут противостояние двух вечных начал – жизни и смерти. Кто-то может определить его как гармоничное сочетание смены времен года. Мы не можем знать, какова основная идея автора, мы можем лишь предположить, что он чувствовал и думал, сочиняя эту зарисовку.

На мой взгляд, главная мысль данного стихотворения – это вечный круговорот событий, который неминуемо следует от света к тени и наоборот. Смерть и увядание необходимы для зарождения новой жизни, именно природа является главным хранителем этой закономерности. В ней похоронная процессия происходит грустно и мрачно, но величественно, естественно и даже красиво, поэтому осень так притягивает взор художника и поэта.

Средства художественной выразительности

Михаил Юрьевич Лермонтов изобразил природу красивым и лаконичным языком, используя простые, но красочные средства выразительности. Например, метафоры «поле серебрит» и «ели хранят зелень».

Также стихотворение наполнено такими эпитетами, как: поникшие ели, мрачная зелень, нависшая скала, полуденные труды, тусклый месяц. В произведении присутствует троп олицетворение: «листья кружатся и летят», «ели зелень мрачную хранят».

Автор: Юлия Петрова

Интересно? Сохрани у себя на стенке!

Читайте также:

Adblock

detector

Михаил Лермонтов — русский писатель-романтик

5 июля 2017 22:18:59

Михаил Лермонтов

Михаил Юрьевич Лермонтов (15 октября 1814 — 27 июля 1841) оставил уникальное наследие в русской литературе и его поэтическая репутация вторая в родной стране только к Пушкину. Он родился в Москве. Его отец был обедневшим армейским офицером, а мать — богатой молодой наследницей из знатной аристократической семьи. Бабушка Лермонтова по материнской линии, Елизавета Арсеньева, считала их брак явным несоответствием и глубоко не любила своего зятя.

Он родился в Москве. Его отец был обедневшим армейским офицером, а мать — богатой молодой наследницей из знатной аристократической семьи. Бабушка Лермонтова по материнской линии, Елизавета Арсеньева, считала их брак явным несоответствием и глубоко не любила своего зятя.

Пара вскоре разошлась. Мать Лермонтова умерла через три года в возрасте 21 года. После ее смерти мать, Елизавета, решила воспитывать маленького Михаила одна, всегда опасаясь, что отец рано или поздно может сбежать с ним. Она даже пригрозила лишить его наследства, если его отец заберет мальчика.

Михаил Лермонтов получил лучшее образование. Он свободно говорил на французском и немецком языках, играл на нескольких музыкальных инструментах и был талантливым художником.

У него было слабое здоровье, поэтому бабушка трижды возила его на кавказские курорты, где экзотические пейзажи произвели на него неизгладимое впечатление.

Когда ему было 14 лет, бабушка забрала его в Москву, чтобы продолжить образование. В Москве Лермонтов познакомился с Гете и Шиллером, познакомился с поэзией Александра Пушкина и Василия Жуковского. В 1830 году он поступил в Московский университет. Однако карьера Лермонтова в университете оказалась недолгой. Он редко принимал участие в студенческой жизни и мало интересовался лекциями, вместо этого часто принося книги из дома. В конце концов он бросил университет, не закончив курс, и серьезно пересмотрел свою будущую карьеру.

В Москве Лермонтов познакомился с Гете и Шиллером, познакомился с поэзией Александра Пушкина и Василия Жуковского. В 1830 году он поступил в Московский университет. Однако карьера Лермонтова в университете оказалась недолгой. Он редко принимал участие в студенческой жизни и мало интересовался лекциями, вместо этого часто принося книги из дома. В конце концов он бросил университет, не закончив курс, и серьезно пересмотрел свою будущую карьеру.

Он решил переехать в Санкт-Петербург и поступил в военное кавалерийское училище. В то время он начал писать стихи, подражая и Пушкину, и Байрону. Он также интересовался русской историей и средневековыми эпосами. Позднее его глубокое знание истории отразилось в «Песне о купце Калашникове», длинной поэме «Бородино» (заученной наизусть учениками каждой русской гимназии) и многих других коротких стихотворениях.

По окончании учебы два года спустя Лермонтов погрузился в гламурную придворную жизнь, завоевав известность как поэт. Но 1837 год изменил его жизнь. Смерть Пушкина стала для Лермонтова настоящим потрясением. Он написал известное стихотворение «Смерть поэта». Стихотворение было адресовано аристократам, двору и царю Николаю I. В последних строках высшее общество России прямо обвинялось в убийстве Пушкина.

Смерть Пушкина стала для Лермонтова настоящим потрясением. Он написал известное стихотворение «Смерть поэта». Стихотворение было адресовано аристократам, двору и царю Николаю I. В последних строках высшее общество России прямо обвинялось в убийстве Пушкина.

Поэма произвела настоящий фурор. С одной стороны, это принесло Лермонтову большую известность. С другой стороны, это вызвало гнев царя. Поэта арестовали и выслали из Москвы на Кавказ.

По иронии судьбы, местом его изгнания была и земля, которую он так любил. Лермонтов прекрасно провел там время, изучая местные языки, встречаясь с некоторыми другими великими русскими писателями и поэтами, сочиняя некоторые из своих самых известных стихов и рисуя картины. Однако благодаря стараниям бабушки он вскоре вернулся в Петербург. Поскольку он считался многообещающим литературным талантом, он смог опубликовать несколько своих произведений и начал свой знаменитый роман под названием «Герой нашего времени». Он подружился с редакцией ведущего журнала западноориентированной интеллигенции, а в 1840 г. познакомился с видным прогрессивным критиком В.Г. Белинского, видевшего в нем великую надежду русской литературы.

познакомился с видным прогрессивным критиком В.Г. Белинского, видевшего в нем великую надежду русской литературы.

Единственный роман Лермонтова принес ему признание как одного из основоположников русской прозы. Частично автобиографический рассказ считается новаторской классикой русского психологического реализма. Он был опубликован в 1840 году и принес автору широкое признание.

25 июля 1841 года в Пятигорске его однополчанин Николай Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль. Дуэль состоялась через два дня у подножия горы Машук. Лермонтов был убит первым выстрелом Мартынова. Большая часть его лучших стихов была посмертно обнаружена в его бумажнике.

Жизнь Лермонтова считается одной из самых эпических и драматических в истории русской литературы. Хотя многие из его крупных поэтических произведений остаются в значительной степени неизвестными англоязычным читателям, миллионы россиян могут охотно цитировать их по памяти. Его драматические сочинения сыграли значительную роль в развитии театрального искусства, а его жизнь послужила материалом для многих романов, стихов, пьес и фильмов.

Источники

- Википедия

- Русапедия

- Британская энциклопедия

Об авторе

Арина Анашкина

Произведения Лермонтова в школьной программе. Учим Лермонтова в школе

Творчество русского классика Михаила Юрьевича Лермонтова мы все знаем со школьной скамьи. Его произведения входят в обязательную учебную программу. В любом жанре Лермонтов гениален и неподражаем, хотя сам считал себя недостаточно совершенным, чтобы печататься рядом со своим учителем и кумиром Пушкиным. Именно поэтому он начинает публиковать свои произведения только после смерти Александра Сергеевича.

Произведения Лермонтова в школьной программе

Михаил Юрьевич Лермонтов был настолько талантлив и одарён, что за свою очень короткую жизнь успел оставить своим потомкам несметные культурные богатства в виде стихов, поэм, романов, рассказов, рассказов и т.д. В свое время он пополнил ссылку великих гениев классической русской литературы, творчество которых преподается в классе. Произведения Лермонтова в школьной программе знакомят детей с тем, что волновало людей того времени, что их вдохновляло и убивало. Поэзия Лермонтова написана очень самобытным, красивым и самобытным языком. Многие до сих пор помнят наизусть поэму «Бородино» и хорошо знакомы с такими известными произведениями, как «Кавказский пленник», «Хаджи Абрек», «Мцыри», «Бес», «Смерть поэта», «Парус». , «Кинжал» , «Дума» и др.

Произведения Лермонтова в школьной программе знакомят детей с тем, что волновало людей того времени, что их вдохновляло и убивало. Поэзия Лермонтова написана очень самобытным, красивым и самобытным языком. Многие до сих пор помнят наизусть поэму «Бородино» и хорошо знакомы с такими известными произведениями, как «Кавказский пленник», «Хаджи Абрек», «Мцыри», «Бес», «Смерть поэта», «Парус». , «Кинжал» , «Дума» и др.

«Герой нашего времени»

Для более глубокого изучения творчества М.Ю. Лермонтова, одно из его уникальных творений было включено в школьную программу. Это роман «Герой нашего времени», благодаря которому Лермонтов считается настоящим литературным новатором 30-40-х годов XIX века. Великий творец в своих произведениях отличался романтической направленностью. Его роман написан в прозе с оригинальным творческим подходом к методу циклизации. Он дал нам эпохальный образ Печорина, человека, лишнего в свое бунтарское время.

Само произведение не имеет хронологической и временной последовательности, а состоит из совершенно отдельных рассказов, путевых очерков, рассказов и дневниковых записей. Шесть глав можно было расположить в совершенно другом порядке. Но для Лермонтова не в этом значение, а в том, что на первом плане у него более точное раскрытие личности главного героя Печорина, его образа и его переживаний. Рассказчиками выступают трое: наблюдатель — разъездной офицер, друг — Максим Максимыч и главный герой — Григорий Печорин.

Шесть глав можно было расположить в совершенно другом порядке. Но для Лермонтова не в этом значение, а в том, что на первом плане у него более точное раскрытие личности главного героя Печорина, его образа и его переживаний. Рассказчиками выступают трое: наблюдатель — разъездной офицер, друг — Максим Максимыч и главный герой — Григорий Печорин.

Сначала читатель поверхностно разбирает психологию Печорина, затем более подробно, а в конце происходит глубочайший психоанализ. Роман «Герой нашего времени» был написан Лермонтовым в 1840 году, буквально за год до трагической дуэли. И почти сразу был опубликован в петербургском издательстве Ильи Глазунова.

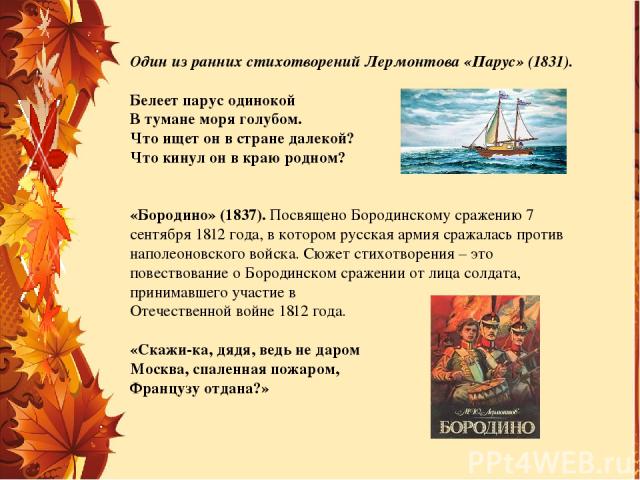

«Парус»

В шестом классе ученики начинают изучать известное стихотворение «Парус». Лермонтов написал ее в учениках на пороге важных для него перемен и испытаний, во время прогулки по берегу Финского залива в 1832 году. Тогда ему было всего 17 лет. Из-за ссоры с преподавательским составом вынужден был покинуть Московский университет и забыть о карьере филолога. Ему пришлось переехать в Петербург и поступить в Школу гвардейских прапорщиков и юнкеров. Итак, в основу стихотворения «Парус» Лермонтов положил все свои тревоги и мысли о своем неопределенном прошлом и пока непонятном будущем.

Ему пришлось переехать в Петербург и поступить в Школу гвардейских прапорщиков и юнкеров. Итак, в основу стихотворения «Парус» Лермонтов положил все свои тревоги и мысли о своем неопределенном прошлом и пока непонятном будущем.

Поэма состоит из трех строф, в которых представлены яркие характерные образы, поэтическая напевность, глубокие переживания переживаний и зрелость мысли. Парус в данном случае выступает лирическим героем, перед которым меняется морской пейзаж. И все это точно отражает его психологическое состояние. Образ моря – знак жизненных перипетий, а парус – душа человека. Парус противостоит стихии, как и сам человек, брошенный в море житейских проблем, который бесконечно одинок среди таких же барахтающихся там людей.

«Демон»

По школьной программе дети изучают еще одно очень оригинальное произведение — поэму «Демон». Лермонтов, как и многие русские писатели, увлекается образами нечистой силы, и в то же время использует народный эпос, легенды и библейские события. В своем стихотворении «Демон» Лермонтов предупреждает о том, как наивен человек, как легко он может поддаться искушению и попасть прямо в ад. Это необычное по своей иносказательности и красоте стихотворение Лермонтов написал в 15 лет и работал над ним 10 лет. Сюжет основан на библейской легенде, в которой рассказывается о том, как Бог изверг с неба духа Зла, который выступил против его власти и сам захотел стать Богом Неба. И тогда же он приписал ей кавказскую старинную легенду о том, как горный дух Гуда, приревновав девушку Нино к ее возлюбленному, обоих залил снежной лавиной.

В своем стихотворении «Демон» Лермонтов предупреждает о том, как наивен человек, как легко он может поддаться искушению и попасть прямо в ад. Это необычное по своей иносказательности и красоте стихотворение Лермонтов написал в 15 лет и работал над ним 10 лет. Сюжет основан на библейской легенде, в которой рассказывается о том, как Бог изверг с неба духа Зла, который выступил против его власти и сам захотел стать Богом Неба. И тогда же он приписал ей кавказскую старинную легенду о том, как горный дух Гуда, приревновав девушку Нино к ее возлюбленному, обоих залил снежной лавиной.

И здесь Лермонтов Демон творит подобно духу Гуда, который уже не знал гнева и сомнений, давно отвергнут, он не искал убежища, он презирал ограниченность во времени и в пространстве человеческого бытия. И вдруг терпит поражение — он влюблен в прекрасную Тамару, эта любовь соблазнила и погубила ее, но только ангел спас и открыл ей райские врата, а Демон снова оказался в полном одиночестве и вечных муках. Попытка возродиться через любовь у него не вышла. Лермонтов Демон сожалеет, и эта печаль проскальзывает в нескольких строчках и тем затрагивает душу читателя.

Лермонтов Демон сожалеет, и эта печаль проскальзывает в нескольких строчках и тем затрагивает душу читателя.

«Золотая» поэзия

Лермонтовская школьная программа об осени не могла не включиться, ведь этому периоду посвящен целый «золотой» цикл. Именно тоскливая и сырая осенняя пора будоражит нежную романтическую душу юного поэта, постепенно превратившегося из покладистого и скромного мальчика в раздражительного и неуемного юношу, уже успевшего разочароваться в жизни и не видящего смысла. в этом. Он восхищается угасанием природы и природой завершения определенного цикла в жизни и теперь готовится послушно принять все, что готовит ему судьба. В школьную программу Лермонтова об осени нельзя было не включить.

«Осень»

Лермонтов «Осень» написал в 1828 году, когда ему было всего 14 лет. Это стихотворение стало одним из ярчайших примеров любви поэта к родной природе. В то время он учился в пансионе и готовился к поступлению в университет. Оставив учебу, он приехал в имение бабушки в Подмосковье и много гулял, любуясь местной местностью. Именно там он впервые оценил необыкновенную красоту, роскошь и величие русской природы. Его посетила волшебная муза, он стал творить, и получались великолепные стихи. Стихи Лермонтова об осени поражают необыкновенной мелодичностью и живописностью описания этого печального времени года, всегда вызывающего легкую тоску по прошедшему времени и по утраченным надеждам.

Именно там он впервые оценил необыкновенную красоту, роскошь и величие русской природы. Его посетила волшебная муза, он стал творить, и получались великолепные стихи. Стихи Лермонтова об осени поражают необыкновенной мелодичностью и живописностью описания этого печального времени года, всегда вызывающего легкую тоску по прошедшему времени и по утраченным надеждам.

«Смерть поэта»

Изучаемые произведения Лермонтова в школьную программу включают знаменитую поэму «Смерть поэта». Для Лермонтова Пушкин был кумиром, он всегда восхищался его творчеством. Поэтому внезапная смерть Пушкина стала для Михаила настоящим потрясением и вызвала большое негодование и потрясение. Именно под таким сильным впечатлением он пишет это стихотворение, где приводит заговоры высшего света против гениального поэта. Поэма «Смерть поэта» состоит из двух частей, первая из которых описывает всю трагедию, случившуюся 27 января 1837 года. И не Дантеса Лермонтов объявляет убийцей, хотя и не оправдывает, а высшим общества, которое смеялось над поэтом и при каждом удобном случае унижало и оскорбляло его. Лермонтов обвиняет близких убитого поэта в лицемерии, в пустых похвалах и патетических словах оправдания. Хотя Лермонтов в своих строках намекает, что Пушкин лично знал своего убийцу и причину его смерти, которую предсказывала гадалка еще в юности.

Лермонтов обвиняет близких убитого поэта в лицемерии, в пустых похвалах и патетических словах оправдания. Хотя Лермонтов в своих строках намекает, что Пушкин лично знал своего убийцу и причину его смерти, которую предсказывала гадалка еще в юности.

Во второй части Лермонтов обличает так называемую «золотую молодежь» прославленных отцов, которая теперь, конечно, избежит наказания. Однако он предупреждает о божьем суде, перед которым рано или поздно придется предстать каждому из них. За это смелое стихотворение Лермонтова отправили в ссылку на Кавказ. И тогда его, как и Пушкина, убьют на дуэли.

Заключение

Поэт не мог остаться незамеченным, как бы ни старались это сделать его враги. Произведения Лермонтова в школьной программе занимают большой раздел. Поэт соединил в своем творчестве вечные философские вопросы, которые всегда волновали человечество, он был настоящим бунтарем и шел против всех проявлений мироустройства. Периодами он был похож на своих героев, он тоже чувствовал, страдал и любил.